助成金と補助金の違いを完全理解!中小企業が選ぶべき資金調達法とは?

設備投資や人材育成など、企業の成長には資金が必要ですが、「助成金と補助金、どちらを選べばいいのか?」と悩む経営者は少なくありません。両制度の違いを正しく理解することで、自社に最適な資金調達方法を選択できるようになります。助成金は厚生労働省管轄で要件を満たせば原則受給できる一方、補助金は審査による採択が必要という根本的な違いがあるのです。

本記事では、中小企業経営者の視点から、それぞれの制度の特徴や申請プロセス、具体的な活用方法まで、実践的な情報をお届けします。この記事を読むことで、助成金と補助金の違いを明確に理解し、適切な制度を選択して資金調達の可能性を広げることができるでしょう。

目次

助成金と補助金の決定的な違いとは?

資金調達の選択肢として、助成金と補助金の活用を検討している中小企業経営者は多いのではないでしょうか。どちらも返済不要な公的支援制度でありながら、管轄や目的、申請の難易度など、多くの点で大きな違いがあります。ここでは、両制度の基本的な特徴から、採択の可能性、手続きの複雑さまで、経営判断に必要な5つの視点から違いを徹底解説。自社のニーズに最適な制度を選択するための判断基準をお伝えします。資金調達の成功確率を高め、企業成長の加速につなげましょう。

目的と管轄による根本的な性質の違い

助成金と補助金の最も基本的な違いは、その目的と管轄にあります。助成金は厚生労働省が管轄し、雇用の安定と促進を主な目的としているのに対し、補助金は経済産業省をはじめ各省庁が管轄し、産業振興や地域活性化を目指しています。この違いは、支援内容にも明確に反映されており、助成金は正社員化や賃金アップなど労働環境の改善に関する取り組みを支援します。

一方、補助金は設備投資や研究開発、販路開拓など事業活動そのものを後押しする性質を持っています。例えば、キャリアアップ助成金では非正規雇用から正社員への転換を支援し、ものづくり補助金では中小企業の生産性向上のための設備導入を支援します。これらの違いを理解することで、自社の課題が雇用関連なのか事業成長関連なのかを見極め、適切な制度を選択できるようになります。

財源の違いが示す支援の方向性と申請のしやすさ

助成金と補助金の財源の違いは、申請のしやすさに大きく影響します。助成金の財源は雇用保険料であり、事業主が納めた保険料の一部が活用される仕組みのため、要件を満たせば原則として受給できる制度設計となっています。一方、補助金の財源は税金であり、限られた予算枠の中で競争的に配分されるため、採択率は必然的に低くなります。この財源の違いにより、助成金は比較的継続的な支援が可能で、多くの場合は通年で申請を受け付けています。

対照的に、補助金は年度ごとの予算制約があり、公募期間も限定的です。ただし、補助金は予算規模が大きいため、採択された場合の給付額は助成金を上回ることが一般的です。中小企業の経営者としては、まず要件適合性の高い助成金から検討し、大規模な投資が必要な場合は補助金申請のチャンスを逃さないよう、両制度の特徴を理解しておくことが重要です。

給付額と受給確率の関係性から見る両制度の特徴

給付額と受給確率の観点から見ると、助成金と補助金には明確なトレードオフの関係があります。一般的に、助成金の給付額は数十万円から数百万円程度ですが、要件を満たしていれば高い確率で受給できる場合が多いです。一方、補助金の給付額は数百万円から数千万円、場合によっては億単位になることもありますが、採択率は補助金の種類や公募回によって大きく異なります。例えば、キャリアアップ助成金の正社員化コースでは、1人あたり57万円(中小企業の場合)の支給がありますが、要件を満たせばほぼ確実に受給できます。

対して、ものづくり補助金では上限1,250万円の支援が受けられますが、書類審査と面接審査を経て採択される必要があり、競争率は3倍以上になることもあります。資金ニーズの規模や緊急性、申請準備にかけられるリソースを考慮し、確実性重視なら助成金、大規模投資なら補助金という選択が基本的な考え方となるでしょう。

公募期間の違いが申請戦略に与える影響

公募期間の違いは、申請準備と戦略立案に大きな影響を与えます。助成金の多くは通年で申請を受け付けており、計画的に準備することが可能です。例えば、キャリアアップ助成金は基本的に年間を通じて申請できるため、人事制度の改革や正社員化のタイミングに合わせて活用できます。一方、補助金は年に数回、1〜2ヶ月程度の短期間のみ公募されることが一般的で、事前の準備が極めて重要になります。ものづくり補助金の場合、年3〜4回の公募があり、各回とも約2ヶ月の応募期間が設定されています。この差は、社内の意思決定プロセスや書類準備の工数にも影響します。

補助金申請では、公募開始前から事業計画の検討を始め、必要書類のリストアップや見積もりの取得など、入念な準備が必要です。一方、助成金は比較的短期間での申請も可能で、柔軟性が高いといえます。公募スケジュールを把握し、自社の事業計画に合わせた申請タイミングを検討することが、採択率向上のカギとなります。

助成金と補助金の公募スケジュール比較

効果的な申請タイミングを見極めるためのビジュアルガイド

2-3月

5-6月

8-9月

11-12月

- 通年で申請受付が可能

- 柔軟なタイミングで申請できる

- 事業計画に合わせて準備が容易

- 年3〜4回の短期公募

- 事前準備が極めて重要

- 戦略的なタイミング選定が必要

審査プロセスと手続きの難易度を比較

審査プロセスと手続きの複雑さにも、助成金と補助金で大きな違いがあります。助成金の審査は主に要件適合性のチェックが中心で、労働者名簿や賃金台帳など既存の帳票を活用できるケースが多く、比較的シンプルです。審査期間も1〜3ヶ月程度と短めで、書類不備がなければスムーズに進みます。対して、補助金の審査は事業計画の妥当性や革新性を多面的に評価するため、より複雑です。事業計画書、資金計画、収支予測など作成すべき書類が多岐にわたり、採択後も実績報告書の提出が求められます。審査期間も3〜6ヶ月程度と長期化する傾向にあります。

具体的には、助成金の申請書類は比較的簡素な場合が多いですが、補助金では詳細な事業計画書や経費明細書など、多くの書類が必要となる場合があります。また、補助金では外部専門家による審査や現地調査が入ることもあり、その対応にも時間と労力が必要です。手続きの難易度を踏まえ、社内リソースの確認や専門家活用の検討も重要な判断材料となるでしょう。

助成金と補助金の決定的な違い

大規模投資で数百万~数千万円の資金調達を目指すなら「補助金」

自社に最適な制度を選ぶための判断基準

助成金と補助金、どちらも返済不要な資金調達制度ですが、どちらを選択すべきか迷っている中小企業経営者は多いはずです。金額や期間、申請の難易度など、両制度には大きな違いがあり、選択を誤れば時間とコストを無駄にする可能性も。ここでは、業種特性、資金の使途、申請にかける工数、採択確率など、あらゆる角度から制度選択の判断基準を解説します。自社の状況に最適な制度を選び、効率的な資金調達を実現しましょう。特に、申請タイミングの見極め方を理解することで、採択率を大幅に向上させられる可能性があります。

業種別に見る助成金と補助金の適合性

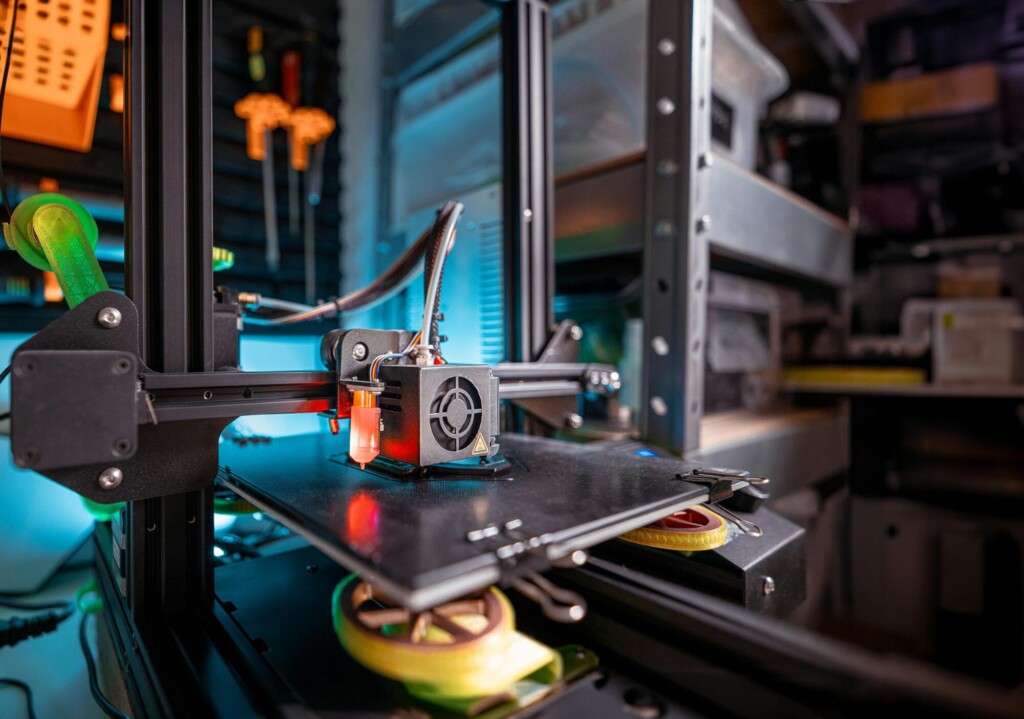

業種によって資金ニーズの方向性が異なるため、助成金と補助金の適合性も変わってきます。製造業では設備投資や生産性向上のニーズが高いため、ものづくり補助金や事業再構築補助金が活用しやすい傾向にあります。例えば、機械の更新や生産ラインの改善、ITシステムの導入などに活用できます。一方、サービス業では人材の質が事業成功のカギを握ることから、キャリアアップ助成金や人材開発支援助成金が効果的です。飲食業や小売業では、正社員化や従業員研修の費用負担軽減に役立ちます。IT企業やスタートアップでは、研究開発型の補助金と人材育成系の助成金を並行活用するケースも増えています。自社の業種特性と成長戦略を踏まえ、どちらの制度がより効果的かを判断することが重要です。業種別の成功事例を参考にしながら、具体的な活用イメージを描いてみましょう。

資金ニーズの種類から判断する制度選択

資金の使途によって、助成金と補助金のどちらが適しているかは大きく変わります。一般的な傾向として、以下のような対応関係があります。

補助金が適している資金ニーズ

助成金が適している資金ニーズ:

ただし、同じニーズでも金額規模によって選択が変わることもあります。例えば、数百万円の設備投資なら補助金、数十万円の研修費用なら助成金という具合です。また、複数の制度を組み合わせる戦略も効果的で、例えば設備投資は補助金で、それに伴う従業員教育は助成金でという使い分けも可能です。資金ニーズを具体的に分解し、それぞれに最適な制度を当てはめていく思考プロセスが重要となります。

申請準備にかかる工数と期待効果の分析方法

助成金と補助金では、申請にかかる工数が大きく異なります。助成金の申請書類は通常10〜20ページ程度、準備期間は1〜2週間で、社内リソースでも対応可能なケースが多いです。一方、補助金は事業計画書や関連書類を含めて全体で30〜50ページ程度になる場合があり、準備に1〜2ヶ月を要することもあります。コンサルタントへの外注費用も、助成金では10〜20万円程度、補助金では30〜100万円が相場です。この工数に対して、期待できる受給額と採択率のバランスを考慮する必要があります。

例えば、100万円の助成金で採択率80%なら期待値は80万円、1000万円の補助金で採択率30%なら期待値は300万円となります。自社のリソース制約や資金ニーズの緊急性を踏まえ、投資対効果を慎重に分析することが大切です。また、申請経験を積むことで工数は段階的に軽減されるため、最初は比較的単純な助成金から始めるのも一案です。

成功確率を高めるための申請タイミングの見極め方

申請タイミングは採択率に大きく影響します。公募開始直後は予算が潤沢なため採択率が高い傾向がありますが、情報が少なく審査基準が不明確な場合もあります。締切間際は申請が集中し、採択率が下がる傾向にあります。年度初めは予算枠が多く採択率が高くなるケースが多いですが、年度末に近づくほど予算が減少し、採択率が下がることがあります。補助金の場合、各地域の産業振興施策との連動性も考慮する必要があります。例えば、地域の重点産業に該当する事業は採択率が高まる可能性があります。申請実績のある専門家からの情報収集も有効で、過去の採択傾向や審査ポイントを把握することで、より戦略的なタイミング判断が可能になります。

申請・受給プロセスにおける重要な注意点

助成金・補助金の申請を検討する際、多くの中小企業経営者が見落としがちなのが受給までのプロセスに潜むリスクです。特に補助金は原則として事後払いとなるため、自己資金の確保が不可欠。さらに、会計検査の厳格化により、不適切な支出が見つかれば返還を求められるケースも。ここでは、申請から受給、そして検査対応までの重要な注意点を解説します。資金繰りの計画から適正な書類作成のコツまで、トラブルを回避するための具体的な対策をお伝えしていきます。十分な準備と理解があれば、安心して制度を活用できるはずです。

事前資金の準備と資金繰り計画の立て方

補助金を受給する際、最も重要な注意点の一つが事前資金の確保です。補助金は事業完了後の支給が原則で、通常は事業実施から交付まで3〜6ヶ月を要します。この間の資金をどう工面するかが大きな課題となります。銀行融資を活用する場合、補助金の採択通知を参考に金融機関と相談することで、資金調達がしやすくなる場合があります。具体的には、日本政策金融公庫の「マル経融資」や地方銀行の「補助金つなぎ融資」などの制度を検討します。

資金繰り表の作成では、月次の収支予測に加え、補助事業による一時的な支出増加を織り込むことが重要。Excel等で簡易的なキャッシュフロー計算書を作成し、資金ショートのリスクを事前に把握しましょう。経理担当者や税理士と相談しながら、最低でも3ヶ月分の余裕資金を確保することをお勧めします。

資金繰り表のイメージ

| 項目 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 前月繰越残高 | 5,000 | 4,700 | 4,800 | 2,200 | 4,600 | 5,100 |

| 経常収入 | ||||||

| 売上代金回収 | 8,000 | 8,500 | 9,000 | 8,800 | 9,200 | 9,500 |

| その他収入 | 200 | 150 | 100 | 200 | 150 | 100 |

| 経常収入計 | 8,200 | 8,650 | 9,100 | 9,000 | 9,350 | 9,600 |

| 経常支出 | ||||||

| 仕入支払 | 4,000 | 4,200 | 4,400 | 4,300 | 4,500 | 4,600 |

| 人件費 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 |

| 経費支払 | 1,500 | 1,450 | 1,400 | 1,400 | 1,450 | 1,500 |

| 経常支出計 | 8,000 | 8,150 | 8,300 | 8,200 | 8,450 | 8,600 |

| 財務収支 | ||||||

| 補助金申請費用 | -100 | |||||

| 補助事業設備投資 | -3,000 | |||||

| 借入金 | 2,000 | |||||

| 借入金返済 | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 |

| 補助金入金 | 2,000 | |||||

| 財務収支計 | -500 | -400 | -3,400 | 1,600 | -400 | 1,600 |

| 当月収支合計 | -300 | 100 | -2,600 | 2,400 | 500 | 2,600 |

| 次月繰越残高 | 4,700 | 4,800 | 2,200 | 4,600 | 5,100 | 7,700 |

申請から受給までの期間と過ごし方

助成金・補助金の申請から受給までには、想像以上に長い期間が必要です。助成金で3〜6ヶ月、補助金は6ヶ月〜1年以上かかることも珍しくありません。この長期間を計画的に過ごすことが、事業の円滑な実施につながります。申請後は、まず交付決定通知を待つ間に、事業実施の詳細計画を立案。見積書の更新や必要な許認可の取得など、事前準備を着実に進めます。採択後は、交付決定日以降の支出のみが補助対象となるため、正確な発注・契約時期の管理が不可欠です。

補助期間中は、毎月の進捗管理表を作成し、支出状況や事業の進捗を記録。想定外の遅延が発生した場合は、早めに事務局に相談することが重要です。事業完了後は、実績報告書の作成に1〜2ヶ月程度の余裕を見込んで準備を進めましょう。

適正な申請書類作成のポイント

採択率を高めるためには、申請書類の完成度が極めて重要です。まず事業計画書では、事業の必要性と実現可能性を具体的に説明します。数値目標は根拠を明確にし、達成のための具体的な方策を示すことが求められます。費用積算では、相見積もりを取得し、市場価格との整合性を確認。内訳を詳細に記載し、補助対象経費と対象外経費を明確に区分することが重要です。

申請書類でよくある不備としては、記載漏れ、計算ミス、添付書類の不足などが挙げられます。これらを防ぐため、複数人でのチェック体制を整え、申請書類のチェックリストを作成して確認作業を行います。特に、財務諸表などの数値データは、税理士などの専門家に確認を依頼することをお勧めします。また、申請書の文章は専門用語を避け、審査員にとって分かりやすい表現を心がけましょう。

受給後の会計検査への対応準備

補助金・助成金の受給後は、多くの場合5年間の会計検査や証憑保存義務がありますが、期間は制度ごとに異なる場合があります。適切な管理を怠ると、不正受給と判断され、補助金の返還や罰則を受ける可能性があります。まず、領収書や請求書、納品書などの証憑書類は、支出項目ごとにファイリングし、いつでも提出できる状態で保管します。特に人件費や旅費など、使途が明確でない経費については、従事日誌や出張報告書などの根拠資料も併せて保管することが重要です。

会計検査では、補助事業の成果物の確認も行われるため、導入した設備や開発した製品などは、事業完了後も適切に管理・使用する必要があります。また、資産台帳への記載や定期的な棚卸しも欠かせません。不適切な使用例としては、目的外使用や事前の無断処分などがあり、これらは返還対象となります。定期的な内部監査の実施や、税理士による定期チェックを受けることで、適正な管理体制を維持しましょう。

効果的な活用のための実践的アプローチ

助成金や補助金の活用は、適切な方法を知ることで成功率が格段に上がります。申請の準備から採択後の管理まで、プロセス全体を通じて効果的な手法を導入することが重要です。ここでは、専門家の活用方法、デジタルツールの導入、継続的な情報収集のコツなど、実践的なアプローチを解説します。特に中小企業の経営者にとって、限られたリソースを最大限に活用するための戦略をお伝えします。効率的な申請プロセスを構築することで、資金調達の可能性を広げ、事業の成長を加速させましょう。

専門家サポートを活用する際の選び方と相談方法

助成金・補助金申請において、社労士や中小企業診断士などの専門家サポートを活用した場合、採択率が約53~60%に上昇したというデータがあります。

専門家選びで重要なのは、実績と報酬体系の確認です。成功報酬型の場合、採択されなければ費用負担はありませんが、採択時の報酬は高めに設定されています。一方、着手金型は初期費用が必要ですが、トータルコストは抑えられる傾向にあります。相談時には、過去の採択実績、得意分野、サポート範囲(申請書類作成から実績報告まで)を必ず確認しましょう。

また、コミュニケーションの取りやすさも重要な判断基準です。定期的な進捗報告やアドバイスの分かりやすさなど、信頼関係を築けるパートナーを選ぶことが、長期的な成功につながります。地域の商工会議所や金融機関から紹介を受けるのも、信頼できる専門家を見つける良い方法です。

申請書作成で押さえるべき重要項目

申請書の審査では、公募要領に基づき、事業計画の具体性や実現可能性、社会的意義などが重点的に評価されます。まず事業計画では、課題を明確に定義し、その解決方法を具体的なアクションプランとして示します。数値目標は根拠を示しながら設定し、達成までのロードマップを描きます。例えば、生産性向上を目指す場合、「○%の生産性向上」という目標だけでなく、具体的な改善策(設備導入、業務フロー改善など)とその効果測定方法も明記することが重要です。

継続性の説明では、補助期間終了後も事業が自立して発展していく道筋を示す必要があります。審査員の視点に立って考えると、公的資金を投入する価値があるかどうかを判断する材料が求められるため、自社の強みや市場性、社会的インパクトを明確に訴求しましょう。客観的なデータや第三者の評価を活用すると、説得力が増します。

デジタルツールを活用した効率的な申請手続き

デジタルツールの活用により、申請業務の効率化と精度向上が図れます。電子申請システム「J-Grants」は、必要なアカウント(gBizIDプライム)を取得した上で、画面の案内に従って申請書類を作成・提出でき、進捗状況もオンラインで確認できます。クラウド会計ソフトも有効で、経費の自動仕訳や帳票作成機能により、財務データの抽出が容易になります。freeeやマネーフォワードなどの主要なクラウド会計サービスでは、補助金申請に必要な帳票作成や経費管理機能が提供されています。

また、プロジェクト管理ツール(Trello、Asanaなど)を導入すれば、申請から受給までのタスク管理や進捗の可視化ができます。これらのツールは、初期設定さえ済ませれば操作は難しくありません。スマートフォンからも利用できるため、外出先での確認や承認作業も可能です。デジタル化により、ペーパーレス化とミスの削減を同時に実現し、限られた人員でも効率的な申請管理が可能になります。

継続的な情報収集と次のアクションへのつなげ方

助成金・補助金の制度は毎年変更があるため、継続的な情報収集が活用成功の鍵となります。各省庁や地方自治体のメールマガジンに登録し、公募情報を漏れなくキャッチしましょう。経済産業省の「ミラサポ」や厚生労働省の「雇用関係助成金」のページをブックマークし、定期的なチェックを習慣化することも重要です。SNSでは、関連機関の公式アカウントをフォローすることで、速報的な情報を入手できます。初回申請の経験は貴重な資産です。採択・不採択にかかわらず、審査コメントや改善点をまとめた「振り返りシート」を作成し、次回申請に活かします。

また、申請書類のひな形をデータベース化しておくと、次回以降の準備が格段に楽になります。継続的な活用には、社内体制の整備も欠かせません。申請担当者を決め、定期的なミーティングで情報共有を行うことで、組織全体の申請力向上につながります。コントリでは、助成金・補助金に関する無料相談や定期的なセミナーを開催していますので、ぜひ資料請求やメール登録をご検討ください。

まとめ

この記事を最後までお読みいただき、ありがとうございました。助成金と補助金の違いについて、実践的な視点から理解を深めていただけたのではないでしょうか。ここで、本記事の重要なポイントを改めて整理させていただきます。

- 助成金は厚生労働省管轄で雇用関連の支援が中心、補助金は経済産業省等が管轄で事業支援が中心という根本的な違いがある

- 助成金は雇用保険料が財源で要件を満たせば原則受給可能、補助金は税金が財源で競争的な審査による採択が必要

- 助成金は通年募集が多く申請しやすいが給付額は小さめ、補助金は期間限定の公募で競争率は高いが給付額が大きい

- 補助金は原則事後払いのため、事前資金の確保と綿密な資金繰り計画が不可欠

- 専門家の活用やデジタルツールの導入により、申請の成功率と業務効率を大幅に向上させることが可能

助成金と補助金という2つの制度は、それぞれ異なる特徴を持っています。自社の資金ニーズと体制を正しく把握し、適切な制度を選択することで、経営課題の解決と事業成長を実現できます。まずは自社の状況分析から始め、必要に応じて専門家のサポートを活用しながら、計画的な申請準備を進めていきましょう。