【社労士監修】中小企業経営者のための36協定完全ガイド|違反リスクと実務対応をわかりやすく解説

「労務管理の時間がない」

「36協定って何から手をつければいいの?」

そんな中小企業経営者の悩みに応えます。近年、労働基準監督署の調査が厳格化し、36協定の不備による罰則適用事例が増加しています。もしかしたら、あなたの会社も知らぬ間に法令違反の状態かもしれません。

本記事では、労働基準法の専門家である社労士が、複雑で分かりにくい36協定の仕組みを経営者目線でわかりやすく解説します。残業時間の上限規制や特別条項の適用方法、2024年4月から全業種に適用される新ルールまで、実務に直結する知識を提供。

法令遵守はもちろん、従業員の健康管理と生産性向上を両立させる36協定の戦略的活用法まで解説します。この記事を読めば、面倒な法的義務から一歩進んだ、経営戦略としての36協定運用ができるようになりますよ。

目次

36協定の基本と必要性|なぜ今すべての経営者が理解すべきか?

中小企業の経営者にとって、36協定の理解は今や避けて通れない課題となっています。働き方改革関連法の施行後、残業時間の上限規制が法制化され、違反した場合のリスクも高まっています。ここでは、36協定の基本概念から経営上の意義、違反した場合のリスクまでを経営者の視点でわかりやすく解説します。法令遵守は単なる義務ではなく、人材確保や生産性向上につながる経営戦略の一環として捉えることができるでしょう。

36協定とは何か|条文の意味と経営上の重要性

36協定とは、労働基準法第36条に基づく「時間外・休日労働に関する協定」の略称です。法定労働時間(1日8時間、週40時間)を超える時間外労働や法定休日(週1日または4週4日)における休日労働を従業員に命じるためには、この協定を労使間で締結し、労働基準監督署へ届け出る必要があります。

多くの経営者が「就業規則があれば残業させられる」と誤解していますが、36協定なしでの残業命令は労働基準法違反となります。特に中小企業では、人事労務の専門家が不在のため、この基本的な仕組みを経営者自身が理解しておくことが重要です。

36協定の本質は「労使の合意に基づく労働時間の延長」にあります。つまり、経営側の一方的な判断ではなく、従業員の代表との協議を通じて、業務上必要な残業について合意形成を図るプロセスなのです。このプロセスは単なる法的手続きではなく、労使のコミュニケーション機会としても価値があります。適切な運用は従業員の信頼獲得につながり、長期的な人材定着と生産性向上の基盤となるでしょう。

違反企業の実例から見る罰則と経営リスク

36協定違反の実態は想像以上に深刻です。厚生労働省の調査によれば、労働基準監督署の監督指導を受けた企業の約70%で何らかの労働基準関係法令違反が見つかっており、その中には労働時間や割増賃金の支払いに関する違反も含まれています。

具体的な違反事例として、愛知県の自動車部品製造業A社(従業員約60名)では、36協定を締結していたものの、特別条項で定めた上限(月80時間)を超える残業(月100時間以上)を複数の従業員に命じていたことが発覚しました。特に品質管理部門の従業員5名が3か月連続で月100時間を超える残業をしていたにもかかわらず、健康確保措置も取られていませんでした。結果、労働基準法第32条(労働時間)および第36条(時間外労働)違反で書類送検され、社名が公表されたことで取引先からの信頼を失い、受注減少という社会的・経済的打撃を受ける事態となりました。法的には6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金という罰則があります。

しかし、最も深刻なのは直接的な罰則よりも間接的な経営リスクでしょう。違反企業のブラック企業認定や風評被害は、人材採用の大きな障壁となります。また、過重労働による従業員の健康被害は、労災認定や安全配慮義務違反による民事訴訟のリスクも伴います。さらに、長時間労働による生産性低下や離職率上昇といった経営上の損失も見逃せません。

法定労働時間と所定労働時間の違い|勘違いしやすいポイント

多くの経営者が混同しがちな「法定労働時間」と「所定労働時間」の違いを正確に理解することは、36協定運用の基本です。

法定労働時間とは、労働基準法で定められた労働時間の限度であり、原則として1日8時間・週40時間を超えてはならないとされています。一方、所定労働時間とは各企業が就業規則等で独自に定めた労働時間のことで、法定より短い時間(例:1日7時間・週35時間など)に設定されているケースが多いです。

最も勘違いしやすいのは、「残業の起算点」です。36協定における時間外労働は法定労働時間を基準に考える必要があります。例えば、所定労働時間が7時間の会社で、7時間を超えて8時間まで働いた場合、これは会社的には「残業」かもしれませんが、36協定上の「時間外労働」には該当しません。

さらに、週の法定労働時間(40時間)との関係も注意が必要です。所定労働時間が1日7時間×週5日=週35時間の会社で、所定休日に7時間働いた場合、1日単位では時間外労働とはなりませんが、週の合計が40時間以上で時間外労働となります。割増賃金の支払いと36協定の締結も必要となります。このように、日単位と週単位の両方の視点から労働時間を管理する必要があるのです。

知らないと危険な36協定の上限規制|残業時間のルールを完全理解

残業時間の上限規制は、働き方改革関連法の施行により大きく変わりました。中小企業の経営者にとって、この規制を理解していないと思わぬ法令違反になる可能性があります。ここでは、一般条項と特別条項の違いや具体的な上限時間、2024年から適用される新ルールまで、36協定の上限規制について実務に直結する知識を解説します。これらの知識を適切に理解し運用することで、法令遵守はもちろん、従業員の健康管理と生産性向上の両立につなげることができるでしょう。

一般条項と特別条項の使い分け方

36協定には「一般条項」と「特別条項」の2種類があり、それぞれ用途と上限が異なります。一般条項は通常の業務での残業に対応するもので、上限は「月45時間・年360時間以内」と労働基準法で定められています。一方、特別条項は繁忙期など臨時的な特別な事情がある場合に限り、一般条項の上限を超えて残業させる必要がある場合に締結するものです。

両者の使い分けで重要なのは「臨時的・一時的な特別な事情」の解釈です。厚生労働省のガイドラインによれば、これは「一時的な受注の増加」「季節的な繁忙」などの予測できない業務量増加や、「製品トラブルへの対応」「大規模なクレーム対応」などの突発的事態を指します。恒常的な人手不足や慢性的な業務量増加は「特別な事情」には該当しません。

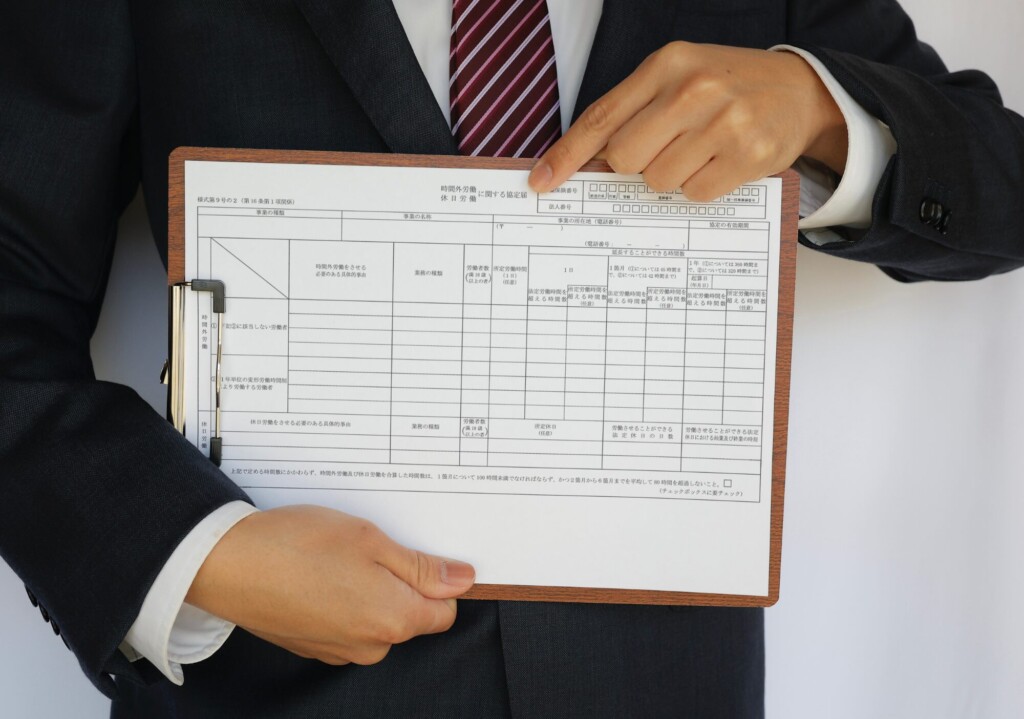

特別条項を締結する際は、労使でしっかり協議し、具体的な特別の事情、延長時間(上限)、健康確保措置などを明記します。様式も一般条項(様式第9号)と特別条項(様式第9号の2)で異なるため、正しい書式で作成しましょう。経営計画に基づいた年間の繁忙期予測を行い、必要な場合にのみ特別条項を適用するという運用が望ましいでしょう。

36協定 一般条項と特別条項の比較

一般条項

特別条項

例:

- 一時的な受注の増加

- 季節的な繁忙

- 製品トラブルへの対応

- 大規模なクレーム対応

月100時間未満

複数月平均80時間以内

月45時間超は年6回まで

- 具体的な特別の事情

- 延長時間(上限)

- 健康確保措置

月45時間を超える場合の具体的対応策

月45時間を超える残業が必要になった場合、まずは特別条項付き36協定の締結が必須となります。その上で、以下の制限内に収めることが法令上の要件です。

- 年間の時間外労働は720時間以内

- 月100時間未満(休日労働含む)

- 複数月平均80時間以内(休日労働含む)

- 月45時間超の残業は年6回まで

と定められています。実務的な対応としては、特別条項の発動前に労使で協議する仕組みを構築しましょう。例えば、東京都内の印刷業B社(従業員25名)では、勤怠システムと連動したアラート設定を導入し、従業員の月間残業時間が30時間を超えた時点で部門責任者と経営者に自動通知が届く仕組みを構築しました。そこで特別条項適用の必要性を検討し、必要な部署や業務に絞って適用しています。また、特別条項発動時には「健康確保措置」を講じることが求められています。B社では具体的に、

- 22時以降の勤務後は翌日11時以降の出社とする(インターバル規制)

- 深夜業は月3回までとする

- 特別条項適用月の翌月には連続3日以上の有給休暇取得を推奨する

- 残業月45時間超の従業員には産業医面談を実施する

といった健康確保措置を導入しています。

また、大阪府の金属加工業C社(従業員40名)では、特別条項適用の条件を「大型受注案件の納期月」と「決算対応月」の年4回に明確に限定し、それ以外の月は業務の平準化を徹底することで、年間の特別条項適用を4回以内に抑えることに成功しています。具体的には、年間の生産計画を策定する際に、大型案件の工程を前倒しして複数月に分散させる工夫を行っています。このように計画的な業務配分と明確なルール設定が重要です。

2024年から全業種適用の新ルール|何が変わるのか?

2024年4月1日から、これまで猶予されてきた業種にも残業時間の上限規制が全面適用されます。対象となるのは建設業、自動車運転業務、医師、鹿児島県・沖縄県の砂糖製造業です。それぞれ適用内容が異なるため、該当業種の経営者は注意が必要です。

建設業では、災害時の復旧・復興事業を除き、一般則と同様の上限規制が適用されます。自動車運転の業務については、時間外労働の上限が年960時間とされます。ただし、月100時間未満、2~6か月平均80時間以内、月45時間超は年6回までという規制は適用されません。医師については、地域医療確保の観点から、2024年4月から2036年3月末までの期間限定で、年1,860時間以内という別枠の上限が設けられ、段階的な削減計画が求められます。

これらの業種の経営者は、2024年4月の施行に向けて今から準備を進める必要があります。具体的には、①現状の労働時間の正確な把握、②業務の棚卸しと効率化、③人員配置の見直し、④デジタル化・自動化の推進などの対策が有効です。例えば、運送業では配車システムの導入によるルート最適化や、荷主との取引条件見直しなどが検討されています。これまで猶予されていたからこそ、施行直前の駆け込み対応では間に合わない可能性が高いため、計画的な準備が重要です。

業種別・職種別の適用除外と注意点

36協定の上限規制には例外もあります。新技術・新商品等の研究開発業務については、業務の特殊性から、時間外労働の上限規制の適用除外となっています。ただし、健康確保措置(面接指導等)は強化されており、研究開発業務だからといって無制限に残業させてよいわけではありません。

また、管理監督者については36協定自体が不要とされていますが、その定義は非常に限定的です。肩書きだけの「名ばかり管理職」は含まれず、経営に関わる重要な職務を担い、労働時間の裁量性があり、賃金や待遇が相応であるなど、職務内容や権限、待遇を総合的に判断して管理監督者かどうかが決まります。多くの中小企業で「課長だから管理職」と誤解されていますが、実質的に判断する必要があるでしょう。

また、育児・介護中の労働者、妊娠中・出産後1年未満の女性、18歳未満の者については、本人から請求があった場合、36協定があっても時間外・休日・深夜労働をさせることができないケースがあります。企業規模に関わらず適用される重要なルールですので、該当する従業員がいる場合は個別に確認することをお勧めします。

適用除外や特例については安易な判断は避け、労働基準監督署や社会保険労務士に相談することで、法令違反のリスクを回避しましょう。判断を誤ると、後から大きなトラブルになる可能性があります。

実務担当者必見|36協定の適切な締結・運用の手順

36協定の締結と運用は、中小企業の人事・労務担当者にとって重要な実務です。単なる書類作成ではなく、正しい手続きを踏まなければ協定自体が無効となるリスクがあります。ここでは、労働者代表の適切な選出方法から届出書類の記入例、有効期間の管理、労働基準監督署の調査対応まで、36協定を適切に運用するための実務ポイントを解説します。これらの知識を押さえることで、法令違反のリスクを回避しながら、円滑な労務管理の実現につなげることができるでしょう。

労働者代表の正しい選び方|よくある選定ミス

36協定締結で最も注意すべきは労働者代表の選出方法です。誤った選出方法による代表者との締結は、36協定自体が無効となる重大な問題を引き起こします。

適切な労働者代表は、「過半数労働組合」がある場合はその労働組合、ない場合は「過半数代表者」となります。過半数代表者の選出で多いミスは、①管理監督者から選んでいる、②社長や上司が指名している、③選出手続きの証拠がない、の3点です。正しくは、管理監督者以外の一般従業員から、投票や挙手など民主的な方法で選出する必要があります。

具体的な選出手順としては、まず選出方法と日時を全従業員に周知し、立候補者を募ります。次に、投票や挙手などの方法で選出し、その過程を議事録などで記録します。選出されたら本人の承諾を得て、全従業員にその結果を周知します。36協定の新様式には代表者の選出方法のチェック欄があり、不適切な選出手続きが確認された場合は、労働基準監督署から指摘や差し戻しを受けることがあります。

中小企業では「面倒だから事務長に任せておこう」といった安易な選定が散見されますが、これは無効です。労働者の意見を代表する重要な役割であることを理解し、適切なプロセスを踏みましょう。

届出書類の記入例と提出方法|電子申請のメリット

36協定届の作成では、正確な様式選択と記入が重要です。まず、一般条項のみの場合は「様式第9号」、特別条項付きの場合は「様式第9号の2」を使用します。最新の様式は厚生労働省のウェブサイトからダウンロードできます。

記入で特に注意すべき箇所は、①労働者数と過半数組合・代表者の選出方法のチェック欄、②時間外労働をさせる必要のある具体的事由、③延長する時間数(一般条項は月45時間・年360時間以内、特別条項は年720時間以内など)、④有効期間(通常1年間)です。記載内容に矛盾がないよう、上限時間数も含めて慎重に確認しましょう。

近年は電子申請(e-Gov)の利用が推奨されており、そのメリットは大きいです。24時間いつでも申請可能、記入ミスの修正が容易、移動時間の節約、申請履歴の管理が簡単といった点が挙げられます。e-Govでの申請手順は、①利用者登録(初回のみ)、②様式情報の入力、③内容確認、④申請完了の4ステップで完結します。

電子申請に抵抗がある場合でも、一度試してみると意外と簡単です。特に複数事業所を持つ企業では、一括申請も可能となるため業務効率化につながります。なお、紙での提出を選ぶ場合は、所轄の労働基準監督署に直接持参するか郵送で提出します。

36協定の効力と更新時期|うっかり忘れを防ぐ方法

36協定には有効期間があり、通常は1年間です。この期間が経過すると効力を失うため、期限切れ前に更新手続きを行う必要があります。多くの企業が4月1日から翌年3月31日までの1年間としていますが、事業の実態に合わせて設定することも可能です。

更新忘れは意外と多く発生し、うっかり気づいたときには36協定が失効していたというリスクがあります。更新忘れを防ぐためには、①年間の労務管理カレンダーに更新時期を明記する、②更新の1〜2か月前にアラートを設定する、③人事システムに更新タスクを設定する、④複数人でチェックする体制を構築するといった対策が効果的です。

また、更新手続きのタイミングでは内容の見直しも重要です。前年の残業実績と比較して上限時間の設定が適切か、業務内容や組織体制の変化で見直しが必要な箇所はないかを検討しましょう。形式的な更新ではなく、実態に合った内容に改善していくことで、より効果的な労働時間管理につながります。

中小企業では人事担当者が1人で多くの業務を抱えていることも多いため、クラウド型の労務管理システムを導入して更新管理を自動化する方法も検討する価値があります。36協定の失効は残業命令の法的根拠を失うことになるため、更新管理は特に重視しましょう。

労働基準監督署の調査ポイントと対応のコツ

労働基準監督署の調査では、36協定に関する複数のポイントがチェックされます。中でも重点的に確認されるのは、

①過半数代表者の適正な選出

②36協定の内容と実態の整合性

③従業員への周知状況

④労働時間の適正な記録と管理

です。調査への対応で重要なのは、事前準備と誠実な対応です。まず、36協定関連書類(協定書のコピー、労働者代表の選出記録、従業員への周知記録など)を整理しておきましょう。次に、タイムカードや勤怠記録と36協定の上限時間との整合性を確認し、乖離がある場合は改善策を講じておくことが大切です。

調査当日は、質問に対して正確かつ誠実に回答することが基本です。不明点があれば「確認して後日回答します」と伝え、曖昧な回答は避けましょう。指摘事項については真摯に受け止め、改善計画を具体的に示すことで、監督官との良好な関係構築にもつながります。

中小企業で多い指摘事項として、「36協定の未締結・未届出」「労働者代表の不適切な選出」「実態と乖離した上限時間の設定」「従業員への周知不足」などが挙げられます。これらを未然に防ぐためにも、本章で解説したポイントを押さえた適切な36協定の運用を心がけましょう。

中小企業の労務管理を変える36協定活用術

36協定を単なる法令遵守のための面倒な手続きとしてではなく、経営戦略の一環として活用することで、中小企業の労務管理は大きく変わります。残業時間の適正化は、従業員の健康維持と生産性向上につながるだけでなく、人材確保や企業イメージ向上にも直結する重要な経営課題です。ここでは、人手不足の中でも残業を適正に保つ方法や効果的な勤怠管理システムの選び方、36協定を通じた従業員との信頼関係構築、最新の労務管理トレンドまで、経営者が明日から実践できる具体的な活用法を紹介します。36協定を戦略的に運用することで、法令遵守と経営効率化を両立させましょう。

人手不足でも残業を適正に保つ業務改善の実例

人手不足は多くの中小企業が直面する課題ですが、それを理由に長時間労働を続けることは経営リスクを高めます。実際に残業時間削減に成功した企業の共通点は、「業務の見える化」と「優先順位の明確化」です。

神奈川県の精密機器製造業C社(従業員28名)では、労働基準監督署からの指導をきっかけに全業務の棚卸しを実施。各担当者にタスクの所要時間と重要度を記録してもらい、それをマトリクス表で整理・分析しました。その結果、資材管理業務など重要度が低いのに毎月40時間以上かかっている業務が明らかになり、外部クラウドサービスの導入と業務の一部外注化を決断。初期投資15万円と月額コスト6万円の追加支出でしたが、残業時間を月平均45時間から25時間に削減しながら、売上は維持することに成功しています。

また、福岡市の美容サロンD社(従業員12名)では「繁閑の平準化」に取り組みました。3か月分の予約データを分析し、土曜午後と平日夕方が特に混雑していることを確認。混雑時間帯の料金を15%上げる一方、平日午前と水曜午後の空き時間には20%割引を導入しました。その結果、顧客の来店時間分散に成功し、スタッフの残業時間が4割減少。加えて、全スタッフに対してカラーリングとカットの両方のトレーニングを実施する「多能工化」も進め、特定スタッフへの業務集中も解消しました。

こうした取り組みで重要なのは経営者のリーダーシップです。「うちは人手不足だから」と諦めるのではなく、労働時間削減を経営課題として位置づけ、全社的な業務見直しを推進することが成功の鍵となります。

勤怠管理システム導入で実現する法令遵守と効率化

36協定の遵守には正確な労働時間管理が不可欠であり、勤怠管理システムの導入は中小企業にとっても大きなメリットがあります。現在は月額数千円から導入できるクラウド型システムも充実しており、初期投資を抑えて始められます。

効果的なシステム選びのポイントは、①36協定の上限時間アラート機能、②複数の勤務形態に対応可能か、③モバイル対応の有無、④給与計算システムとの連携性の4点です。特に36協定の上限時間に近づいたらアラートが出る機能は、法令違反を未然に防ぐ上で重要です。また、テレワークなど多様な働き方に対応したシステムを選ぶことで、将来の働き方の変化にも柔軟に対応できます。

システム導入の具体的効果として、小売業E社では紙のタイムカードから勤怠システムへの移行により、残業時間の把握が即時化し、月末の集計作業が不要になりました。さらに、リアルタイムで残業状況を把握できるようになったことで、特定従業員への業務集中を早期に発見・改善できるようになり、全体の残業時間が2割減少しています。

勤怠管理システムは単なる打刻ツールではなく、労務リスク管理と業務効率化を同時に実現する経営ツールです。自社の規模や業務特性に合ったシステムを選び、戦略的に活用しましょう。

36協定を従業員との信頼関係構築に活用する方法

36協定締結のプロセスは、単なる法的手続きではなく、労使のコミュニケーション強化と信頼関係構築の絶好の機会になります。先進的な企業では、36協定の締結時期を利用して「働き方見直しミーティング」を実施し、業務効率化と職場環境改善の両面から議論する場を設けています。

具体的なアプローチとして、名古屋市のウェブデザイン会社F社(従業員18名)では、36協定締結前に全従業員アンケートを実施し、「残業が多い原因」「業務効率化のアイデア」を集める取り組みを行いました。アンケートでは「クライアントからの急な修正依頼」「会議の長時間化」「情報共有の非効率」が残業の主要因として挙げられました。これに基づき、従業員からの提案を取り入れた「水曜ノー残業デー」(17時以降の会議禁止)と「会議時間の上限30分ルール」(議事録必須)を導入。結果、月平均残業時間が52時間から36時間へと30%減少し、同時に従業員満足度調査のスコアも15%向上しました。

また、埼玉県の建材卸売業G社(従業員35名)では、36協定の内容や残業時間の実績を四半期ごとに全体会議で共有する取り組みを実施。さらに、労働時間の「見える化」のため、部署別の残業実績を社内掲示板に毎月掲載しています。当初は抵抗もありましたが、経営者が「なぜ残業削減が必要か」を利益向上と従業員の健康維持の両面から丁寧に説明。部署間競争も生まれ、2年間で総残業時間を45%削減すると同時に、病欠日数の減少など健康面での効果も現れています。

こうした取り組みは、結果的に従業員満足度の向上と離職率の低下につながります。36協定を単なる法的書類ではなく、職場改善の起点として活用してみましょう。

経営者として知っておきたい労務管理の最新トレンド

労務管理の分野は法改正や働き方の多様化により急速に変化しています。先見性のある経営判断のために、以下の最新トレンドを押さえておきましょう。

まず注目すべきは「健康経営」の広がりです。長時間労働の是正は単なる法令遵守ではなく、従業員の健康維持と生産性向上の両立を目指す経営戦略として位置づけられています。健康経営優良法人認定を取得した中小企業では、従業員の健康増進や職場環境の改善を通じて、離職率の低下や採用力の強化につながるケースがみられます。36協定の適切な運用はその基盤となります。

次に「多様な働き方への対応」が重要です。テレワークやフレックスタイム制の普及により、36協定の運用も変化しています。例えば、テレワーク時の労働時間把握には、PCのログ記録と併用した自己申告制や、タスク単位での管理など新たなアプローチが採用されています。こうした柔軟な勤務形態でも36協定の上限は適用されるため、適切な管理体制の構築が必要です。

また、今後の法改正動向として、「脱時間管理」の流れも視野に入れるべきでしょう。専門業務型裁量労働制の対象拡大や、一定の高度専門職向けの「高度プロフェッショナル制度」など、成果ベースの評価制度への移行が進んでいます。自社の業種や従業員構成に照らし、こうした制度の活用可能性を検討することも中長期的な経営戦略として重要です。

まとめ

最後までお読みいただき、ありがとうございます。36協定は中小企業経営者にとって避けて通れない重要な労務管理の基盤です。単なる法令遵守の手続きではなく、従業員の健康維持と生産性向上の両立、さらには企業の社会的信頼性向上につながる経営戦略の一環として捉えることが大切です。複雑に感じられる36協定の仕組みも、基本を押さえれば決して難しいものではありません。

- 労働者代表は管理監督者以外から民主的な手続きで選出し、選出過程を記録に残す

- 一般条項(月45時間・年360時間以内)と特別条項(年720時間以内など)を適切に使い分ける

- 勤怠管理システムの導入で労働時間を正確に把握し、上限超過を未然に防止する

- 36協定の締結プロセスを労使のコミュニケーションの場として積極的に活用する

36協定を適切に運用することで、労働基準監督署の調査にも自信を持って対応でき、労務リスクを大幅に低減することができます。さらに、従業員の健康維持と定着率向上にもつながり、長期的な企業成長の基盤となるでしょう。ぜひ今日から、単なる法的義務としてではなく、経営戦略として36協定の見直しに取り組んでみてください。