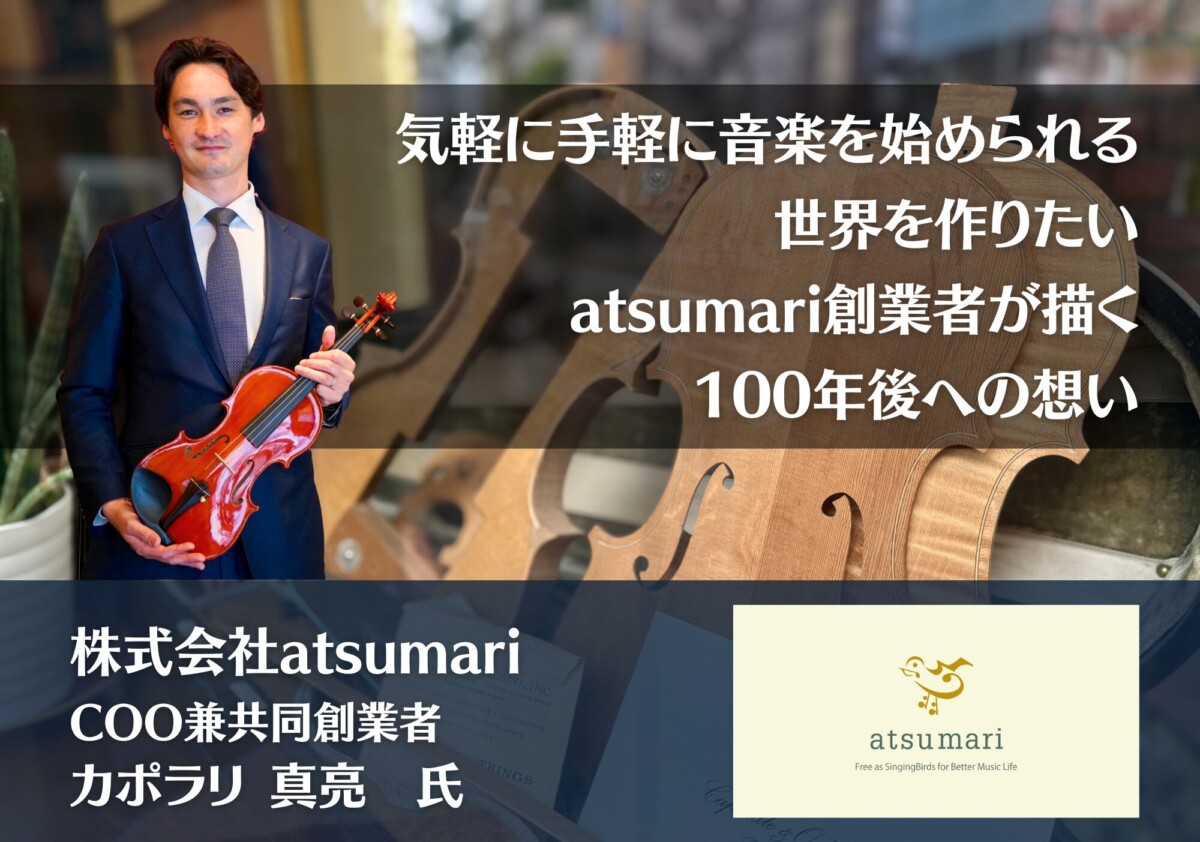

「気軽に手軽に音楽を始められる世界を作りたい」|atsumari創業者が描く100年後への想い|株式会社atsumari

「朝起きてバイオリン作って、お酒飲んで寝るっていう生活が一番夢の生活。それをやるためにはそういった良い社会を作ってから」——。

株式会社atsumariのCOO兼共同創業者、カポラリ真亮氏の言葉には、個人の夢と社会貢献が自然に一致する理想的な生き方への強い憧れが込められています。高品質な弦楽器の販売・修理・輸出入を手がける同社は、単なる楽器商社ではありません。音楽文化を次世代に継承し、「誰もが気軽に音楽を楽しみ、始められる社会」の実現を目指す、文化継承企業なのです。

「気軽に音楽を始められる世界を作りたい」

「これが会社を始めるきっかけだったので」と、カポラリ氏は創業の根本にある強い動機について語ります。

その原点は、カポラリ氏自身がヴァイオリン製作を学んでいた際の痛烈な体験にありました。「ヴァイオリン製作者として製作だけで生計を立てていくことの難しさを実感したこと、そして、日本ではヴァイオリンをはじめとする楽器演奏を始めるハードルが非常に高いと感じたこと」が、すべての始まりでした。

特に印象的だったのは、アメリカ留学時に目の当たりにした音楽環境の違いです。「アメリカでは小中高全員誰もが一つ何かしら楽器を弾けるような環境が整っている」一方で、日本では「小学校でバイオリンやってるって言うと『お坊ちゃんなんですね』っていうイメージが完全に定着してしまっている」という現実。

このギャップを前に、カポラリ氏は強い使命感を抱きました。「音楽をもっと身近なものにすることで業界を活性化したい」——この想いが、2018年9月の株式会社atsumari設立につながったのです。

「いつかは自分も」と思える希望を若い世代に

現在の音楽業界、特にヴァイオリン業界が直面している最も深刻な問題について、カポラリ氏は情熱的に語ります。

「特にヴァイオリンをはじめとする弦楽器の価格高騰により、優れた技術や表現力を持つ演奏家であっても、自分に合った質の高い楽器を手に入れることが難しくなっています」

その結果生まれているのが、カポラリ氏が「アンフェアな戦い」と呼ぶ深刻な格差問題です。

「新作の楽器とオールドという銘器では音の差があり、コンクールでも差がついてしまう事例があります」

この不公平な現実に対し、同社が取り組んでいるのが楽器の貸与プロジェクトです。「『楽器を必要とする実力ある演奏家』と、『楽器の資産価値に魅力を感じる所有者や投資家』とをつなぐことで、双方にとってメリットのある仕組みを構築したい」

この取り組みの真の目的は、経済的理由で夢を諦めざるを得ない演奏家への支援だけではありません。「若手音楽家にとっても『いつかは自分も』と思える希望や目標となり、音楽業界全体の活性化につながる」——次世代への希望の創出こそが、カポラリ氏の描く未来なのです。

「使われ続ける楽器」として300年先まで

同社が大切にしている信念について、カポラリ氏は力強い口調で語ります。

「私たちが社会的な課題に取り組むうえで大切にしているのは、ヴァイオリンを単なる投資対象や骨董品としてではなく、『今も音を奏でる楽器』として後世に伝えていくという信念です」

この考えの背景には、楽器の本質的価値への深い理解があります。

「ヴァイオリンをはじめとする弦楽器の価値は、その製作技術や素材だけでなく、『誰が弾いてきたか』『どのように手をかけてメンテナンスされてきたか』という”歴史”に大きく影響される」

実際、カポラリ氏が手に取って見せてくれた楽器は1926年製。「100年ぐらい前のものですが、そうして受け継がれてきた楽器が、300年以上もの間、現存している」という事実は、楽器の持つ時間的価値の重要性を物語っています。

この歴史的視点から、同社は「これからの100年、200年先まで生き続ける楽器を、その時代にふさわしい演奏家と職人の手によって守り育てていく」ことを使命としています。「楽器の所有者の方々にもこの考え方に共感していただき、演奏家に楽器を貸し出すことで、楽器が実際に演奏され続ける文化を世界に広めていきたい」——この壮大なビジョンは、単なるビジネスを超えた文化継承への責任感に支えられています。

「使われ続ける楽器」として300年先まで

同社が大切にしている信念について、カポラリ氏は力強い口調で語ります。

「私たちが社会的な課題に取り組むうえで大切にしているのは、ヴァイオリンを単なる投資対象や骨董品としてではなく、『今も音を奏でる楽器』として後世に伝えていくという信念です」

この考えの背景には、楽器の本質的価値への深い理解があります。「ヴァイオリンをはじめとする弦楽器の価値は、その製作技術や素材だけでなく、『誰が弾いてきたか』『どのように手をかけてメンテナンスされてきたか』という”歴史”に大きく影響される」

実際、カポラリ氏が手に取って見せてくれた楽器は1926年製。「100年ぐらい前のものですが、そうして受け継がれてきた楽器が、300年以上もの間、現存している」という事実は、楽器の持つ時間的価値の重要性を物語っています。

この歴史的視点から、同社は「これからの100年、200年先まで生き続ける楽器を、その時代にふさわしい演奏家と職人の手によって守り育てていく」ことを使命としています。「楽器の所有者の方々にもこの考え方に共感していただき、演奏家に楽器を貸し出すことで、楽器が実際に演奏され続ける文化を世界に広めていきたい」——この壮大なビジョンは、単なるビジネスを超えた文化継承への責任感に支えられています。

「アンフェアな戦い」を変えたい正義感

楽器格差による不公平な現実について、カポラリ氏は表情を曇らせながら詳しく説明してくれました。

「コンクールでは、ピアノだったらみんな同じピアノで勝負するけど、バイオリンって自分が持ってる楽器で勝負するんです。すると、すごいアンフェアな戦いになってくる」

この構造的問題は、才能ある若い音楽家たちの将来に深刻な影響を与えています。

「いろんなプロの方に聞いてもそれで泣いたこともたくさんあるって聞く」

とカポラリ氏は語ります。実力があっても楽器の格差によって正当な評価を受けられない現実があるのです。

この不公平な現実に対する思いこそが、カポラリ氏の改革への強い原動力となっています。

「バイオリニストさんは必要としている。それだったら、お互いがウィンウィンになる仕組みを作りたい」——この言葉通り、同社は楽器を必要とする演奏家と楽器を所有する資産家を結ぶことで、真の実力が発揮される環境づくりに取り組んでいます。

「お金じゃ絶対買えない特別な経験」を広めたい

音楽の本質的価値について語るとき、カポラリ氏の表情は特に輝いて見えました。

「音楽は言語を必要としないので、世界中の誰にでも伝わります。特にヴァイオリンは演奏者の感情がストレートに表現される楽器だと思います。同じ曲でも弾く人によって全く違う印象になる。だからこそ『この人の演奏が好き』というファンが生まれるんです」

そして、音楽が持つ普遍的な力について、熱を込めて語ります。

「音楽は経済格差に関係なく、富裕層でも一般の人でも、世界中の誰にでも同じ感動を伝えることができます。それはお金では決して買うことのできない特別な体験なんです」

この深い洞察に基づき、カポラリ氏は音楽の民主化を目指しています。

「この音楽の素晴らしさを、もっと多くの人に身近に感じてもらいたいという強い想いがあります」

現在の日本の音楽環境について、カポラリ氏は率直に懸念を語ります。

「音楽の中でもクラシックは今はみんなから少し距離を置かれているような状況です。音楽を演奏すること、聞くこと、触れることが、もっと当たり前で身近な存在になってほしい。音楽は100年、200年と続いていくものですから、しっかりと次の世代に伝承していかなければならないと思います」

演奏家・職人・所有者が「つながり合う」社会

同社のビジョンについて、カポラリ氏は包括的な視点で語ります。

「演奏家、職人、そして楽器の所有者や愛好家など、音楽に関わるすべての人がつながり合い、持続可能な音楽文化を次の時代へとつなげていけるよう、これからも新たな取り組みを展開していきます」

この理想を実現するため、同社は具体的な行動を起こしています。楽器の貸与プロジェクトもその取り組みの一つです。カポラリ氏は「設立当初から目指し、頑張って実現することができました」と振り返りますが、この成果は業界に確実な変化をもたらしています。

「今そういった貸与をする動きが少しずつ出てきているので、その流れを作るきっかけになれたのかなと思います」とカポラリ氏は穏やかに語ります。同社の取り組みが業界全体に与えている影響を実感しているようです。

現在進行中のプロジェクトには、楽器シェアリングサービスの復活・拡充も含まれています。

「誰もが必要な時に気軽に楽器に触れられる社会を目指し、現在は楽器シェアリングサービス『atsumari』の拡充を進めています」

将来的には、楽器だけでなく「場所のシェアリング」や「スキルのシェア」まで視野に入れています。「それが一つのアプリにできたら、ゼロから気軽に楽器を始められる『atsumari』というアプリを提供することができるんです」

「朝起きてバイオリン作ってお酒飲んで寝る」という理想の実現

個人の夢と社会貢献が完全に一致する理想的な生き方について、カポラリ氏は素直な憧れを語ります。

「朝起きてバイオリン作って、お酒飲んで寝るっていう生活が一番夢の生活です。でもそれを実現するためには、まず音楽業界全体を良い環境にしなければならない。だから今は、その理想を叶えるための準備で忙しくしているんです」

現在は「職人としての時間は1割あるかないか」という時間配分で、ほとんどの時間を会社経営に費やしています。しかし、この忙しさも明確な目的があってのこと。「夢に向かって取り組まなければならない細かな作業がたくさんあるんです」とカポラリ氏は説明します。

特筆すべきは、カポラリ氏の経営に対する姿勢です。

「お金を稼ぐことよりも、自分の理想とするライフスタイルを実現できるかどうかの方を重視しています。必要最低限のお金があれば十分で、それ以上に稼ぐ必要はないと思っています」

この価値観の背景には、深い哲学があります。

「仕事には必ず目標があって、その目標を達成して初めてその仕事が完了する。これは人生においても同じことが言えると思います」

カポラリ氏のこの一貫した姿勢は、真の経営者としての資質を物語っています。

コントリからのメッセージ

カポラリ真亮氏とお話しして強く感じたのは、個人の夢の実現が社会全体の利益と自然に一致している理想的な経営者の姿です。「気軽に手軽に音楽を始められる世界」という明確なビジョンを持ち、それを実現するために必要な行動を着実に積み重ねる実行力。そして何より、100年200年先を見据えた文化継承への強い責任感。

氏の取り組みは、単なるビジネス成功を超えて、日本の音楽文化の未来を左右する重要な社会貢献です。「演奏家が夢を諦めない世界」の実現に向けて、今日も情熱を注ぎ続けるカポラリ氏。その姿勢から学ぶべきことは、真の経営者とは短期的利益ではなく、長期的な社会価値の創造にコミットする存在だということです。

読者の皆様も、きっとカポラリ氏の温かい人柄と音楽への深い愛情に触れ、「実際にお会いしてみたい」と感じられたのではないでしょうか。

ギャラリー

撮影協力:Caporale & Ochando Fine Violins

プロフィール

株式会社atsumari

COO兼共同創業者

カポラリ 真亮(Mario Caporale)

1993年3月生まれ、東京都出身。日本の大学卒業後、アメリカ・シカゴの名門「Chicago School of Violin Making」に留学し、ヴァイオリン職人としての技術を習得。2018年9月、CEO木附篤人氏とともに世界初の個人間楽器シェアリングサービス「atsumari(あつまり)」を運営する株式会社atsumariを共同創業。楽器シェアリングアプリの運営、ヴァイオリン製作、弦楽器の国際ディーリングを手がける。実父が経営する「株式会社Caporale & Ochando Fine Violins」と提携し、世界中から厳選された弦楽器を取り扱う。同社は中小企業庁『中小企業白書2019年版』に事例掲載されるなど、シェアリングエコノミーを楽器業界に導入した革新的な取り組みとして注目されている。

会社概要

| 設立 | 株式会社atsumari |

| 所在地 | 東京都千代田区神田小川町1-8-3 小川町北ビル 3階 |

| 事業内容 | 弦楽器および関連商品の輸出入・販売・修理(https://fv.atsumari.co.jp/) |

| HP | https://atsumari.co.jp |

御社の想いも、

このように語りませんか?

経営に対する熱い想いがある

この事業で成し遂げたいことがある

自分の経営哲学を言葉にしたい

そんな経営者の方を、コントリは探しています。

インタビュー・記事制作・公開、すべて無料。

条件は「熱い想い」があることだけです。

経営者インタビューに応募する

御社の「想い」を聞かせてください。

- インタビュー・記事制作・公開すべて無料

- 3営業日以内に審査結果をご連絡

- 売上規模・業種・知名度は不問

※無理な営業は一切いたしません

発信を自社で続けられる

仕組みを作りたい方へ

発信を「外注」から「内製化」へ