BCP対策とは?売上激減のリスクから会社を守る中小企業経営者の必須戦略

「万が一の災害で会社の営業活動がストップしたら……」

多くの中小企業経営者はこの不安を抱えているのではないでしょうか。自然災害やパンデミックなど、予期せぬ事態は突然訪れます。しかし、適切なBCP対策を講じておけば、緊急時でも営業活動を継続することが可能です。なぜなら、事前に計画を立て、必要な準備をしておくことで、混乱を最小限に抑え、迅速な対応ができるからです。

この記事では、特に中小企業向けに、限られたリソースでも実行可能なBCP対策の本質と具体的な実践ステップを解説します。これにより、あなたの会社も緊急時に強い企業へと生まれ変わることができるでしょう。

目次

中小企業の営業継続を実現するBCP対策の本質と重要性

ここでは、自然災害やパンデミックなど予期せぬ事態が発生した際にも、中小企業が営業活動を継続するための事業継続計画(BCP)について解説します。近年、地震や台風などの自然災害が多発する中、企業の存続にとってBCP対策は必要不可欠なものとなっています。特に経営リソースが限られる中小企業こそ、効果的なBCP対策が重要です。事前の準備と計画があれば、緊急事態発生時にも冷静に対応し、事業の早期復旧を実現できます。

この章では、BCP対策の基本的な考え方から、営業活動継続のための具体的な取り組み方まで、実践的な内容をお伝えします。

BCP対策の正しい定義:営業活動を守るための事業継続計画とは?

BCP(Business Continuity Plan)とは、災害や事故などの緊急事態が発生した際にも、重要な事業を継続または早期に復旧するための計画です。単なる「災害対策」ではなく、どんな状況下でも中核となる事業活動を維持するための包括的な戦略といえます。

BCPの本質は「事業の継続性確保」にあります。緊急事態発生時に何をどのように守り、どのような手順で復旧させるかを事前に計画することで、被害を最小限に抑え、事業を継続する体制を構築します。特に営業活動においては、顧客データの保護や取引先とのコミュニケーション手段の確保が重要な要素となります。

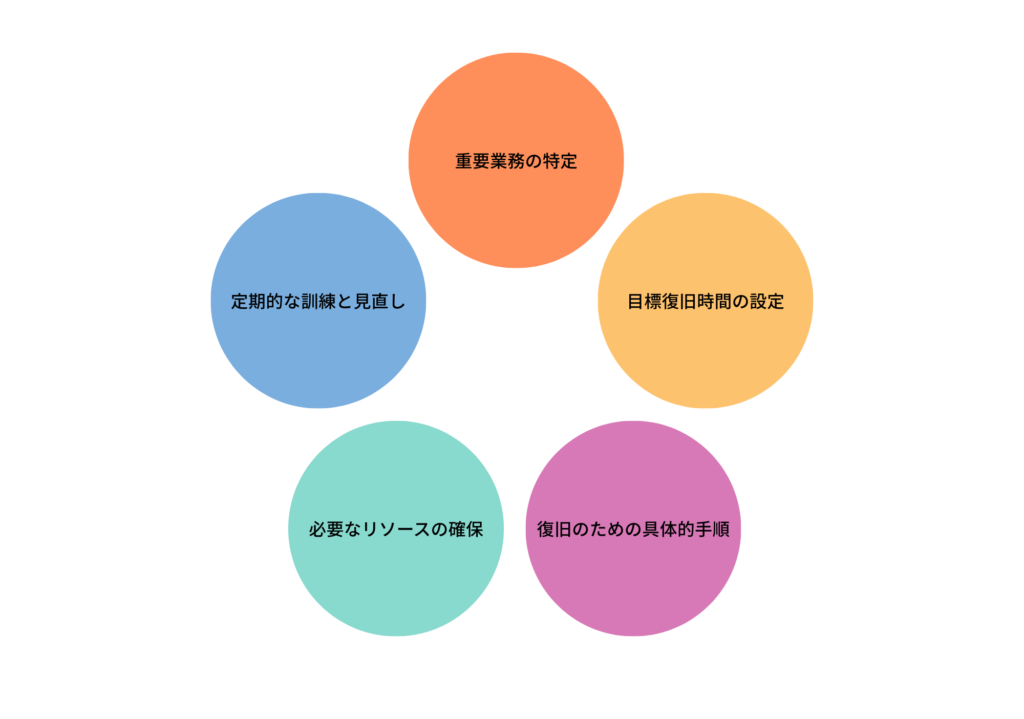

効果的なBCPには、①重要業務の特定、②目標復旧時間の設定、③復旧のための具体的手順、④必要なリソースの確保、⑤定期的な訓練と見直しという5つの要素が含まれます。これらを整備することで、緊急時にも冷静かつ迅速な対応が可能になるのです。

防災計画とBCP対策の明確な違い:対象範囲と目的の相違点

多くの企業が混同しがちな「防災計画」と「BCP対策」は、目的も対象範囲も大きく異なります。防災計画が主に人命と資産の保護に重点を置くのに対し、BCP対策は事業の継続性確保に焦点を当てています。

防災計画は、地震や火災など災害発生時の避難経路や初期消火、救助活動などを定めたもので、従業員の安全確保が最優先事項です。一方、BCP対策は災害発生「後」の事業継続や早期復旧のための計画で、重要業務の継続方法や代替手段の確保など、事業活動の維持に関する内容が中心となります。

時間軸でも違いがあり、防災計画は主に災害発生直後の対応に重点を置きますが、BCP対策は発生後数時間から復旧までの中長期的な視点で策定します。また、対象とするリスクも、防災計画が主に自然災害を想定するのに対し、BCP対策ではサイバー攻撃や感染症の流行、取引先の倒産など、事業継続を脅かすあらゆるリスクを考慮します。

| 項目 | 防災計画 | BCP対策 |

|---|---|---|

| 主な目的 | 人命と資産の保護 | 事業の継続性確保 |

| 対象期間 | 災害発生直後 | 発生後数時間〜復旧まで |

| 対象リスク | 主に自然災害 | 事業継続を脅かすあらゆるリスク |

| 主な内容 | 避難・救助・初期消火など | 重要業務の継続方法、代替手段の確保など |

両者は相互補完的な関係にあり、企業は防災計画とBCP対策の両方を整備することが理想的です。防災計画で人命と資産を守りつつ、BCP対策で事業継続を図ることで、総合的なリスク管理が実現できます。

中小企業にとってのBCP対策の意義:経営リソースが限られる中での取り組み方

大企業と比較して人材・資金などの経営リソースが限られる中小企業にとって、効果的なBCP対策は生存戦略ともいえます。東日本大震災後の調査によると、BCP対策を講じていた企業の約7割が1ヶ月以内に事業を再開できたのに対し、未対策の企業では約4割にとどまりました。

中小企業がBCP対策に取り組む際の重要なポイントは、「全てを守る」のではなく「何を最優先で守るべきか」を明確にすることです。限られたリソースを最大限に活用するためには、自社の中核となる事業や機能を特定し、それらに対策を集中させる戦略が効果的です。例えば、営業活動においては顧客情報や受注データなどの重要情報を優先的に保護し、代替的な営業手段を確保するという具体的な優先順位付けが必要です。

また、コストパフォーマンスの高い対策から段階的に実施することも大切です。初期投資が少なくても効果の高い対策、例えばクラウドを活用したデータバックアップなどから始め、徐々に対策の範囲を広げていくアプローチが現実的でしょう。中小企業庁が提供する「中小企業BCP策定運用指針」や、各地の商工会議所が実施するBCP策定支援サービスを活用すれば、効率的に計画を策定できます。

営業活動継続の視点で見るBCP対策:顧客関係と収益確保の両立

緊急事態発生時にも営業活動を継続し、顧客関係と収益確保を両立させることは、企業存続の鍵となります。特に顧客との信頼関係は一度失うと回復が難しいため、危機的状況下でも顧客対応を維持する体制づくりが重要です。

営業活動継続のためのBCP対策では、まず顧客データや商談履歴などの営業情報を確実に保護することが基本となります。クラウドストレージを活用したバックアップ体制を構築し、オンライン・オフライン両方でデータを保管することで、いかなる状況でも重要情報へのアクセスを確保できます。

次に、顧客とのコミュニケーション手段の複線化も欠かせません。電話、メール、SNSなど複数の連絡手段を準備しておくことで、一部の通信手段が使えなくなっても顧客との連絡を維持できます。また、オンライン商談ツールの導入や、クラウド型の契約管理システムなど、場所に縛られない営業活動を可能にするインフラ整備も効果的です。

さらに、営業担当者が被災した場合に備え、担当顧客情報を社内で共有する仕組みも重要です。顧客対応の引継ぎ手順をマニュアル化しておくことで、担当者不在時にも顧客サポートを継続できます。

デジタル時代のBCP対策最新動向:テレワークとクラウド活用の可能性

コロナ禍を経て急速に普及したテレワークやクラウドサービスは、BCP対策にも革新をもたらしています。物理的な制約に縛られない働き方が一般化したことで、オフィスが使用できない状況でも事業継続が可能になりました。

クラウドサービスを活用したBCP対策の主要なメリットの一つは、データやシステムの分散化により、特定の場所に依存しない事業運営が実現できる点です。例えば、Google WorkspaceやMicrosoft 365などのクラウドサービスを活用すれば、重要データは自動的にバックアップされ、どこからでもアクセス可能になります。また、クラウド型の顧客管理システム(CRM)を導入することで、営業活動に必要な情報を常に社内で共有でき、特定の担当者が不在でも顧客対応を継続できます。

テレワークとの組み合わせも効果的です。在宅勤務環境の整備や、オンライン会議システムの導入、セキュリティ対策などを事前に行っておくことで、緊急時にもスムーズにリモートワークへ移行できます。クラウドPBXを導入すれば、オフィスの固定電話も自宅やモバイル端末で受けられるようになり、顧客からの問い合わせにも対応可能です。

これらのデジタル技術を活用したBCP対策は、初期投資を抑えながらも高い効果を発揮できるため、中小企業にとって特に魅力的なアプローチといえるでしょう。

BCP対策が中小企業にもたらす具体的なメリットと導入効果

ここでは、BCP対策を実施することで中小企業が得られる具体的なメリットを解説していきます。「BCP対策はコストがかかるだけ」と思われがちですが、実際には緊急時の事業継続だけでなく、平常時においても企業の競争力強化や組織力向上につながる多くの効果があります。自然災害やパンデミックといった予期せぬ事態に備えることは、企業の存続に関わる重要な経営判断です。

適切なBCP対策を講じることで、危機的状況下でも営業活動を維持でき、取引先からの信頼獲得や社内体制の強化など、多角的なメリットを享受できます。今すぐBCP対策に取り組むことで、御社のビジネスレジリエンスを高めましょう。

緊急時の営業機能維持による収益確保効果

緊急事態発生時にも営業活動を継続できる体制があれば、競合他社が営業停止に追い込まれる中でも顧客対応を維持し、収益を確保できます。帝国データバンクによると、東日本大震災の関連倒産は、2011年3月~2020年2月の9年間で累計2,021件にのぼりました。BCPを策定していた企業は被災時の初動対応がスムーズで、事業の早期復旧が可能となります。

営業機能を維持することの具体的なメリットは、まず取引先との契約関係の維持が挙げられます。特に大手企業との取引では、供給停止が契約解除の理由になることもあり、代替調達先への切り替えが進むと、関係回復が困難になるケースも少なくありません。

また、競合他社が対応できない間に新規顧客を獲得できる可能性もあります。災害時に対応できる企業は限られるため、この機会に新たな取引関係を構築できれば、長期的な収益拡大につながります。

さらに投資対効果の観点からも、BCP対策は有効です。復旧費用や売上機会の損失を考えると、事前の対策コストの方が圧倒的に低いことが多いため、経営的にも合理的な判断といえるでしょう。

取引先や金融機関からの信頼獲得と競争優位性の向上

BCP対策の実施は、取引先や金融機関からの信頼獲得に直結し、競争優位性を高める効果があります。特に近年、大手企業はサプライチェーン全体のリスク管理を重視する傾向が強まっており、取引先選定の際にBCP対策の有無を確認するケースが増えています。

大企業と比較して経営体力の弱い中小企業の場合、BCP対策を推進することで危機管理が徹底した企業であるというアピールにつながります。その結果、安定的なサプライチェーンを構築したいと考える企業との契約を獲得できることも期待できます。こうした取引先からのBCP対策要求に応えることは、継続的な取引関係を維持するための必須条件になりつつあるのです。

金融機関においても、融資審査や事業評価の際にBCP対策の有無が考慮されるようになっています。「BCP対策=経営の安定性」と評価され、融資条件の改善や事業継続のための資金調達がスムーズになる可能性が高まります。

| 評価主体 | BCP対策がもたらす評価向上ポイント |

|---|---|

| 取引先企業 | サプライチェーンの信頼性向上、継続的取引の安定化 |

| 金融機関 | 経営の安定性評価向上、融資条件の改善可能性 |

| 顧客 | 信頼できるパートナーとしての企業イメージ向上 |

これらの評価向上は、平常時の営業活動においても有利に働き、新規取引開拓や取引条件交渉などでの競争優位性につながります。BCP対策を「コスト」ではなく「投資」と捉え、積極的に取り組むことで、ビジネスチャンスを広げられるでしょう。

自社の経営課題発見と業務改善につながるBCP策定プロセス

BCP策定プロセスは、自社の経営課題や業務上の非効率を発見する絶好の機会となります。重要業務の洗い出しや影響度分析を行う過程で、普段は気づかない業務の問題点や改善機会が明らかになることが少なくありません。

BCP対策を講じる際には、事業内容をあらためて見直す必要があります。事業内容や業務の棚卸しをする機会にもなり、無駄の削減や業務効率化につながる場合があります。また、目標復旧時間を設定する際には、業務の優先順位を明確にすることになり、経営資源の最適配分につながります。

さらに、代替手段の検討は、業務プロセスの柔軟性を高めるきっかけになります。「通常とは異なる方法でも業務が遂行できる」という発想は、平常時の業務改善にも応用できる視点です。例えば、クラウドサービスの活用やペーパーレス化など、BCP対策として検討した施策が、業務効率化や働き方改革にもつながるケースも多いでしょう。

BCP策定を単なる「緊急時のための計画」ではなく、「経営改革のためのツール」として活用することで、平常時の業務改善にも大きく貢献します。費用対効果の高い投資として、積極的に取り組む価値があります。

人材確保と定着率向上:危機管理体制が与える安心感

BCP対策を整備することは、従業員に対して「あなたの安全と生活を守る」というメッセージを発信することになり、社員のロイヤリティ向上や定着率アップにつながります。特に近年の若い世代は、企業の危機管理体制や社会的責任を重視する傾向が強く、採用市場における企業イメージ向上にも効果があります。

緊急時の安否確認システムや在宅勤務環境の整備、感染症対策など、従業員の安全を守るための仕組みは、日常的な働きやすさにも直結します。また、非常時の役割分担や連絡体制を明確にしておくことで、緊急時のストレスや不安を軽減し、組織としての一体感も醸成されます。

BCPの最大のメリットは緊急事態への悪影響を最小限にできるところです。中小企業こそ、BCPで最悪の事態に備えておくことで、従業員に「あなたの安全と生活を守る」というメッセージを発信することになり、社員のロイヤリティ向上につながります。こうした事例からも、BCP対策が人材確保や定着率向上に寄与することが分かります。

人材の流出を防ぎ、優秀な人材を確保することは、中小企業にとって大きな経営課題です。BCP対策を通じて従業員に安心感を提供することで、人材面での競争力も高められるでしょう。今すぐにBCP対策の検討を始め、緊急時に強い組織体制を構築していきましょう。

中小企業のための実践的BCP対策策定ステップ

ここでは、中小企業が限られたリソースの中でも実践できるBCP対策の策定手順を段階的に解説します。自然災害や感染症の流行といった予期せぬ事態に備えるBCP(事業継続計画)は、大企業だけでなく中小企業にとっても事業存続の鍵となります。東日本大震災や近年の台風被害では、事前に対策を講じていた企業とそうでない企業の間に、事業復旧の速さに大きな差が生じました。

しかし、多くの中小企業は「何から始めればよいかわからない」「リソースが足りない」といった理由から、対策の策定に踏み切れないでいます。今こそ、自社の規模や特性に合った実践的なBCP対策に着手し、緊急時にも営業活動を継続できる体制を整えましょう。

経営者自らが関与するBCP方針策定と責任体制の構築

BCP対策の成功には、経営者自身の関与と明確な方針策定が不可欠です。特に中小企業では、経営者の姿勢が従業員の行動に直結するため、トップダウンで取り組むことが重要になります。

まず、BCP対策に取り組む目的を明確にしましょう。「従業員の安全確保」「重要な営業機能の維持」「早期の事業復旧」など、自社にとって何が重要かを経営者自身が考え、基本方針として示すことが第一歩です。この方針に基づき、「いつまでに」「何を」「どこまで」策定するかという具体的な目標を設定します。

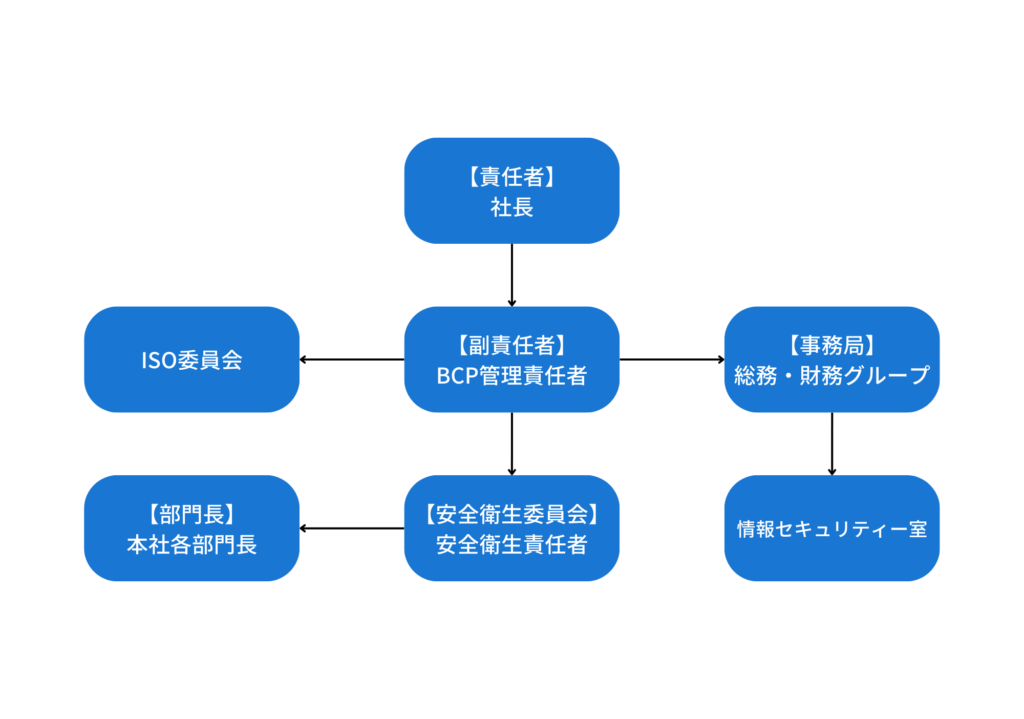

次に、BCP対策を推進する責任体制を構築します。中小企業の場合は、経営者自身がリーダーとなり、各部門の責任者を巻き込んだ小規模なチーム編成が効果的です。社内に適任者がいない場合は、商工会議所や中小企業団体の支援制度を活用することも検討しましょう。

責任体制の構築では、緊急時の指揮系統を明確にすることが重要です。経営者が不在の場合の代行者や、各責任者の役割分担を事前に決めておくことで、緊急時の混乱を最小限に抑えられます。

中核営業活動の特定と事業影響分析の実施方法

自社のどの業務が最も重要で、緊急時にも継続すべきかを特定するプロセスを「事業影響分析(BIA:Business Impact Analysis)」といいます。限られたリソースで効果的なBCP対策を講じるには、この分析が極めて重要です。

まず、自社のすべての業務を洗い出し、それぞれの業務が停止した場合の影響度を評価します。影響度の評価基準としては、①財務的影響(売上や利益への影響)、②顧客への影響(取引先の喪失リスク)、③法的影響(契約違反や規制対応)などが一般的です。

次に、各業務の目標復旧時間(RTO:Recovery Time Objective)を設定します。これは「この業務は災害発生後、何時間または何日以内に復旧させる必要があるか」を定めるものです。例えば、受注管理は24時間以内、請求業務は1週間以内といった具合です。

中小企業向けに簡易的に実施する場合は、下記のような簡単なワークシートを作成するとよいでしょう。

| 業務名 | 停止した場合の影響度<br>(大・中・小) | 目標復旧時間 | 必要なリソース |

|---|---|---|---|

| 受注対応 | 大(顧客喪失リスク大) | 24時間以内 | 顧客データ、通信手段、担当者 |

| 配送業務 | 大(契約違反リスク) | 48時間以内 | 車両、配送システム、配送員 |

| 請求業務 | 中(キャッシュフロー悪化) | 1週間以内 | 請求システム、経理担当者 |

この分析により、限られたリソースを集中させるべき中核業務と、その復旧優先順位が明確になります。特に営業活動においては、顧客データの保護や受発注機能の維持を最優先事項として位置づけることが多いでしょう。

優先すべきリスク対策の選定と投資判断の考え方

限られた予算の中で効果的なBCP対策を実施するには、リスクの優先順位付けと投資判断が重要です。すべてのリスクに対応することは現実的ではないため、「発生頻度」と「影響度」の両面からリスク評価を行いましょう。

リスク評価の基本的な考え方としては、「発生頻度×影響度」の値が大きいリスクから優先的に対策を講じるという方法があります。例えば、地震のような発生頻度は低いが影響度が極めて高いリスクと、システムトラブルのような発生頻度は高いが影響度が中程度のリスクがあった場合、総合的な評価に基づいて優先順位を決定します。

また、投資対効果(ROI)の視点も重要です。少ない投資で大きな効果が得られる対策(例:クラウドバックアップの導入)を優先し、段階的に対策範囲を広げていく戦略が中小企業には適しています。

具体的な優先順位付けの手順としては、以下のステップが効果的です。

- リスクの洗い出し(自然災害、システム障害、感染症など)

- 各リスクの発生頻度と影響度を評価

- 総合的なリスクスコアを算出

- 対策の実施コストと効果を検討

- 投資対効果の高い対策から順に実施計画を立案

また、中小企業向けのBCP対策支援制度や補助金・助成金も積極的に活用しましょう。例えば、中小企業庁のBCP策定支援事業や、各自治体が提供するBCP関連の補助金などが利用できる可能性があります。これらを活用することで、初期投資の負担を軽減できます。

実行可能な具体的対策立案とマニュアル化の手法

BCP対策は机上の空論では意味がなく、実際の緊急時に機能する実践的な内容であることが重要です。特に中小企業では、複雑すぎる計画やマニュアルは形骸化しやすいため、シンプルで実行可能な対策を立案しましょう。

具体的対策の立案では、まず「予防対策」と「事後対策」の両面から考えることが大切です。予防対策としては、データバックアップの二重化や建物の耐震補強などがあり、事後対策としては代替拠点の確保や緊急時の連絡体制整備などが挙げられます。

特に営業活動の継続に必要な対策としては、以下のような項目が重要です。

これらの対策を実行可能なマニュアルとしてまとめる際は、「誰が」「何を」「いつ」「どのように」行うかを明確に記載することがポイントです。中小企業向けには、中小企業庁や商工会議所が提供するBCPテンプレートを活用すると、ゼロから作成する手間を省けます。

マニュアル作成のコツとしては、文字だけでなく図や表を活用すること、チェックリスト形式にすること、緊急時に必要な連絡先や手順書を巻末に添付することなどが挙げられます。また、スマートフォンでも閲覧できるデジタル版と、停電時にも使える紙の印刷版の両方を用意しておくと安心です。

社内共有と定期的な訓練・見直しによる実効性確保

BCP対策は策定して終わりではなく、全従業員への共有と定期的な訓練・見直しを通じて初めて実効性が確保されます。いざという時に機能するBCPにするために、以下の取り組みを継続的に実施しましょう。

まず、策定したBCP対策を社内に広く周知することが重要です。全体会議での説明や部門別の研修会、社内掲示板への掲載など、複数の方法を組み合わせて繰り返し伝えることで定着を図ります。特に新入社員への教育も忘れずに行いましょう。

次に、定期的な訓練の実施も欠かせません。中小企業では年に1回程度、簡易的な訓練を行うことをおすすめします。例えば、安否確認システムのテスト運用や、重要業務の代替手段を実際に使ってみる「机上訓練」などが効果的です。大掛かりな避難訓練まで毎回実施する必要はなく、業務に支障をきたさない範囲での小規模な訓練から始めるとよいでしょう。

さらに、事業環境や組織体制の変化に応じたBCP対策の見直しも重要です。少なくとも年に1回は内容を確認し、必要に応じて更新します。特に以下のような変化があった場合は、速やかに見直しを行いましょう。

こうしたPDCAサイクルを回すことで、BCPの実効性は着実に高まっていきます。中小企業では担当者の負担にならないよう、定期的な会議の議題に組み込むなど、既存の業務フローに組み込んで継続的に取り組むことがポイントです。

営業活動継続のための具体的対策と実践ポイント

ここでは、緊急事態発生時にも営業活動を維持するための具体的な対策と実践方法を解説します。地震や台風などの自然災害、感染症の流行、システム障害など、様々なリスクに直面しても営業機能を継続できる体制を整えることは、企業存続の鍵となります。特に営業活動は会社の収益を直接左右するため、その継続性確保は極めて重要です。

顧客データの保護から代替的な営業手段の確保まで、中小企業でも実行しやすい対策を段階的に導入することで、緊急時の影響を最小限に抑え、早期復旧を実現できます。今すぐに取り組める具体的なアクションプランを通じて、あなたの会社の営業活動をリスクに強いものに変えていきましょう。

営業データと顧客情報を守るバックアップ体制の構築

顧客リストや商談履歴、契約書類といった営業データは企業の命綱です。これらが失われると営業活動の復旧が著しく遅れ、顧客離れを招く恐れがあります。効果的なバックアップ体制を構築し、重要データを確実に保護しましょう。

まず重要なのは、オンラインとオフラインの両方でデータをバックアップする「3-2-1ルール」です。これは、最低3つのコピーを作り、2種類の異なるメディアに保存し、1つは遠隔地に保管するという方法です。例えば、原本データ、社内サーバーのバックアップ、そしてクラウドストレージへの保存といった組み合わせが効果的です。

クラウドストレージサービスは、特に中小企業にとって費用対効果の高い選択肢となります。Google DriveやMicrosoft OneDrive、Dropboxなどは月額数百円から利用でき、自動バックアップ機能も備えています。これらのサービスを活用すれば、定期的なデータバックアップを自動化でき、人為的ミスも防止できます。

セキュリティ面では、バックアップデータの暗号化、アクセス権限の設定、定期的なパスワード変更などの基本的な対策を忘れずに実施しましょう。特に顧客の個人情報を含むデータは、漏洩リスクに十分注意する必要があります。

複数の顧客コミュニケーション手段確保と連絡網整備

緊急事態発生時にも顧客との関係を維持するには、複数のコミュニケーション手段を事前に確保しておくことが重要です。主要な通信手段が使えなくなった場合の代替方法を準備し、顧客との連絡が途絶えないようにしましょう。

まず、顧客連絡先情報を複数の方法で管理・保存します。電話番号やメールアドレスだけでなく、SNSやビジネスチャットなど複数の連絡先を平常時から収集し、定期的に更新することが大切です。また、これらの情報は社内で適切に共有し、特定の担当者が不在でも対応できる体制を整えておきましょう。

緊急時の顧客への連絡手順も明確にしておく必要があります。優先度の高い顧客から順に連絡する基準や、伝えるべき内容のテンプレートを事前に用意しておけば、混乱時にも一貫した対応が可能になります。例えば、以下のような優先順位付けが効果的です。

- 進行中の商談や契約がある顧客

- 定期的な取引がある主要顧客

- 過去6か月以内に取引のあった顧客

- その他の顧客

また、社内の連絡網整備も忘れてはなりません。営業担当者同士が顧客情報を共有できる仕組みや、緊急時の連絡手段(メール、ビジネスチャット、グループLINEなど)を複数準備しておきましょう。クラウド型のCRMシステムを導入すれば、顧客情報の共有と連絡履歴の管理が一元化でき、担当者不在時にも対応がスムーズになります。

オンライン営業体制の整備:必要なツールと運用方法

対面での営業活動が困難になった状況でも事業を継続するには、オンライン営業体制の整備が不可欠です。コロナ禍を経て普及したオンライン商談は、今やビジネスの標準となりつつあり、緊急時への備えとしても効果的です。

まず必要なのは、安定したオンライン商談環境の構築です。Zoom、Google Meet、Microsoft Teamsなどのビデオ会議ツールから自社に適したものを選び、必要な機能(画面共有、録画、チャットなど)を把握しておきましょう。特に無料プランと有料プランの違いや、参加人数・時間制限などを確認しておくことが重要です。

次に、効果的なオンラインプレゼンテーション資料の準備も欠かせません。対面とは異なり、画面越しでも理解しやすい資料設計が求められます。具体的には、シンプルでメッセージが明確なスライド、適切なフォントサイズ、視認性の高い配色などに注意が必要です。また、製品のサンプル画像や動画も事前に用意しておくと、実物を見せられない状況でも効果的な説明が可能になります。

契約締結のオンライン化も重要なポイントです。電子契約サービス(DocuSign、クラウドサインなど)を導入すれば、印鑑や紙の契約書がなくても契約プロセスを完結できます。これらのサービスは月額数千円から利用可能で、中小企業でも導入しやすいコスト設定となっています。

営業担当者のオンライン営業スキル向上も忘れてはなりません。対面とは異なるコミュニケーションの取り方や、画面共有を使った効果的な説明方法など、定期的な研修や練習の機会を設けることをおすすめします。

サプライチェーン強化と代替調達先の確保戦略

営業活動を継続するには、自社だけでなくサプライチェーン全体のレジリエンス強化が重要です。取引先の被災や操業停止によって自社の商品・サービス提供が滞れば、顧客との信頼関係に大きく影響します。

まず、主要取引先のBCP対策状況を確認することから始めましょう。特に重要な取引先には、直接BCP対策の状況を確認する質問状を送るなどして情報収集を行います。その上で、リスクの高い取引先については代替調達先の確保を検討することが重要です。

代替調達先の選定では、以下のポイントに注意しましょう。

- 主要取引先とは地理的に離れた場所に拠点があること

- 品質や納期、価格などの条件が現取引先と大きく乖離しないこと

- 小ロットでの取引にも応じてくれること

- 自社としても定期的に小規模取引を行い、関係を維持しておくこと

在庫管理の最適化も重要な対策です。過剰在庫はコスト増につながる一方、在庫不足は機会損失を招きます。特に重要な商品については、通常より多めの安全在庫を確保しておくことも検討しましょう。クラウド型の在庫管理システムを導入すれば、リアルタイムの在庫状況把握や適正在庫レベルの自動計算なども可能になります。

また、取引先との協力体制の構築も効果的です。緊急時の優先供給に関する事前合意や、互いのBCP策定への協力など、平常時からの関係強化が重要になります。業界団体や地域の商工会などのネットワークも活用し、災害時の相互支援体制を整えておくことも有効です。

中小企業向け低コスト導入可能なBCPツールとサービス

中小企業でもBCP対策を効果的に進めるためには、適切なツールやサービスの活用が重要です。初期投資を抑えながらも高い効果を得られる選択肢を紹介します。今すぐにでも導入検討できる低コストのソリューションから始めてみましょう。

クラウドバックアップサービスは、最も手軽に始められるBCP対策のひとつです。Google Workspace(月額680円〜/ユーザー)やMicrosoft 365(月額540円〜/ユーザー)などは、メール、カレンダー、ファイル共有などの基本機能に加え、自動バックアップ機能も備えています。より専門的なバックアップサービスとしては、Dropbox Business(月額1,500円〜/ユーザー)やBackblaze(月額約700円)なども選択肢になります。

安否確認システムも比較的低コストで導入できるツールです。LINE WORKSの安否確認機能(月額220円〜/ユーザー)やanpi(無料プランあり)、MIKATA(月額300円〜/ユーザー)などがあります。これらのサービスは、災害時の従業員安否確認だけでなく、日常的な連絡ツールとしても活用できるため、費用対効果が高いといえます。

テレワーク環境の整備には、前述のクラウドサービスに加え、リモートアクセスツールの導入も検討しましょう。TeamViewer(個人利用は無料、商用は月額4,300円〜)やAnyDesk(個人利用は無料、商用は月額約1,100円〜)などを使えば、オフィスのパソコンに外部からアクセスし、必要なファイルを操作できます。

これらのツールを導入する際の優先順位付けのコツは、「業務への影響度」と「導入コスト・手間」のバランスです。下記の表を参考に、自社に最適なツールから段階的に導入を進めてみてください。

| ツール・サービス | 主な機能 | 月額費用目安 | 導入の優先度 |

|---|---|---|---|

| クラウドストレージ | データバックアップ、ファイル共有 | 500円〜/ユーザー | 最優先 |

| 安否確認システム | 従業員の安否確認、緊急連絡 | 0〜300円/ユーザー | 高 |

| ビデオ会議ツール | オンライン商談、社内会議 | 0〜2,000円/ユーザー | 高 |

| 電子契約サービス | 契約書の電子化、オンライン締結 | 1,000円〜 | 中〜高 |

| リモートアクセスツール | 社外からのPC操作 | 0〜4,000円 | 中 |

導入に際しては、無料トライアルを活用したり、最小限の機能から始めて徐々に拡張したりするアプローチがおすすめです。また、複数の類似サービスを比較検討し、自社の業務フローに最適なものを選ぶことが重要です。

まとめ

この記事をお読みいただき、誠にありがとうございます。災害や緊急事態は予測できないものですが、適切な準備があれば、その影響を最小限に抑え、事業を継続することが可能です。BCP対策は特別な取り組みではなく、企業の存続を左右する重要な経営戦略の一つです。ここでは、記事全体で解説した中小企業のためのBCP対策の重要ポイントを振り返ってみましょう。

- BCP対策は単なる防災計画ではなく、事業継続を目的とした包括的な戦略であり、「何を優先して守るか」を明確にすることが重要

- 限られた経営リソースの中でも、クラウドバックアップなど低コストで効果的な対策から段階的に実施することで、中小企業でも実行可能

- BCP対策は緊急時の事業継続だけでなく、取引先や金融機関からの信頼獲得、業務効率化、従業員の定着率向上など平常時にも多くのメリットをもたらす

- 経営者自らが関与し、責任体制を構築することが成功の鍵であり、全社的な取り組みとして位置づけることが重要

- 策定して終わりではなく、社内共有と定期的な訓練・見直しを行うことで、実効性のあるBCP対策となる

いつ起こるかわからない災害や緊急事態に備え、今日からでもできるBCP対策に取り組んでみましょう。それは単なる「コスト」ではなく、企業の存続と成長を支える重要な「投資」なのです。緊急時に強い企業体制を構築することは、平常時の企業競争力も高めることにつながります。あなたの会社の未来を守るために、ぜひこの記事を参考に、自社に合ったBCP対策を始めてください。