中小企業でも実践できる!カーボンニュートラルをわかりやすく解説

「カーボンニュートラルって何から始めればいいの?」「うちのような中小企業でも取り組む必要があるの?」

こんな疑問をお持ちの経営者の方は少なくないでしょう。取引先から突然「CO2削減に協力してほしい」と言われても、専門知識もなく、投資余力も限られた中小企業にとって、カーボンニュートラルは高いハードルに感じられます。しかし、実は中小企業だからこそ取り組みやすい対策がたくさんあるのです。なぜなら、組織の規模が小さい分、意思決定が早く、小さな変化でも全社に浸透しやすいからです。

この記事では、専門用語を極力避けながら、明日から始められる実践的な対策から中長期的な戦略まで、段階的に取り組める方法をわかりやすく解説します。これにより、コスト削減や取引先からの評価向上など、ビジネスメリットを獲得しながらカーボンニュートラルへの道を歩み始めることができるでしょう。

目次

中小企業が今すぐ取り組むべきカーボンニュートラルの基本と実践法

ここでは、難しく感じられがちなカーボンニュートラルを中小企業の視点からわかりやすく解説します。「大企業だけの話」と思われがちなこの取り組みが、実は中小企業の経営継続に直結する理由や、限られた経営資源でも始められる具体的な方法を紹介。コスト負担を最小限に抑えながら段階的に進める実践的なアプローチを解説し、取引先からの評価向上やコスト削減といったビジネスメリットにつなげる方法を提案します。大手企業からの取引条件化が進む今、カーボンニュートラルへの取り組みは待ったなしの状況。この章を読めば、明日から実践できる初期ステップから中長期的な計画立案まで、自社の状況に合わせた対応策が見えてくるでしょう。

カーボンニュートラルの意味:温室効果ガスの排出と吸収のバランス

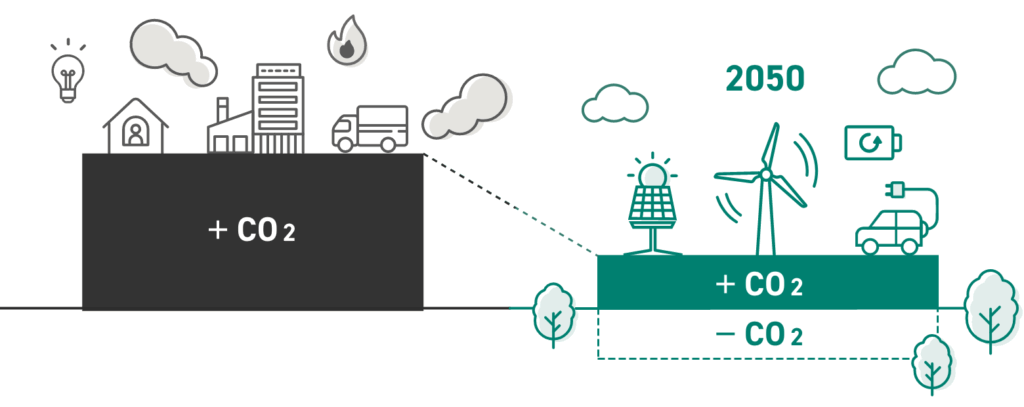

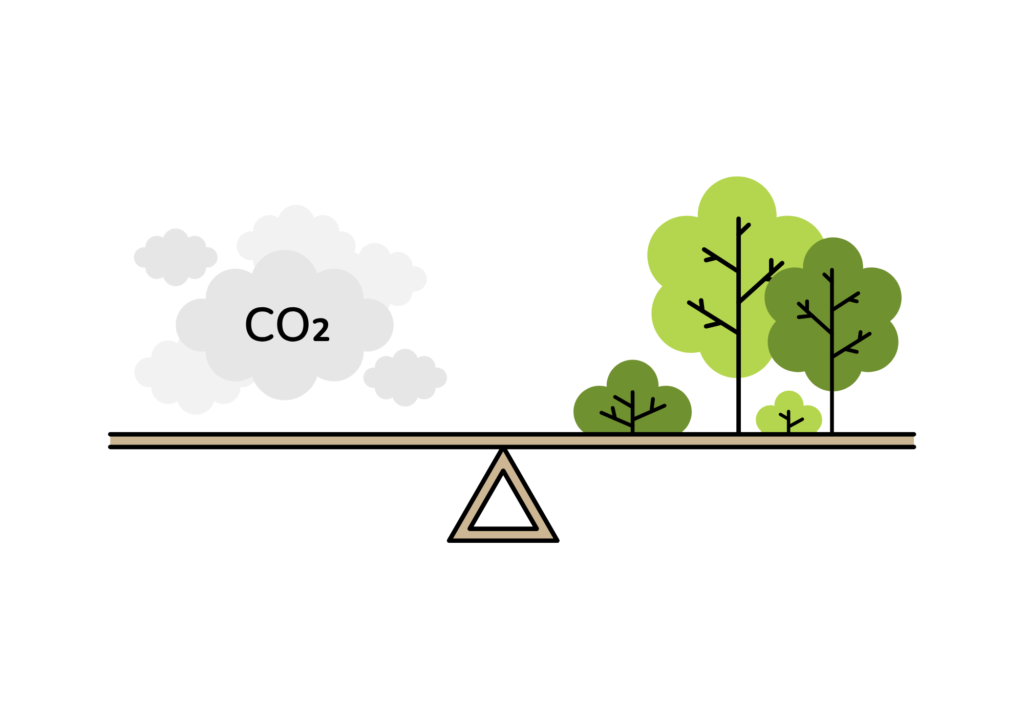

カーボンニュートラルとは、企業活動で排出する二酸化炭素などの温室効果ガスと、森林による吸収や再生可能エネルギーへの転換などによる削減量を均衡させ、実質的な排出量をゼロにすることです。地球温暖化の主な原因とされる温室効果ガスには、CO2のほか、メタンや一酸化二窒素なども含まれます。

日本政府は2050年までのカーボンニュートラル実現を宣言し、2030年度までに2013年度比で46%の温室効果ガス削減を目標に掲げています。この目標達成には、大企業だけでなく中小企業を含めた社会全体での取り組みが必要です。

カーボンニュートラルは難しい言葉に感じますが、要するに「出すCO2と減らすCO2を同じ量にする」という考え方。完全にゼロにするのではなく、どうしても排出してしまうものは、植林活動や環境価値の購入などでオフセット(相殺)することも含まれた概念なのです。

中小企業経営に直結する理由:取引要件化と事業継続リスク

「うちのような小さな会社が取り組む必要があるの?」という疑問を持つ経営者は少なくありません。しかし、カーボンニュートラルへの対応は、今や中小企業の経営継続に直結する課題となっています。

最も身近な影響として、大手企業がサプライチェーン全体でのCO2削減を進めており、取引条件として環境対応を求めるケースが急増中です。特に自動車・電機業界ではその傾向が顕著で、すでに取引先の排出量も含めた「Scope3」という範囲での削減が進められています。

対応が遅れると、最悪の場合、取引停止というリスクも。さらに、環境規制の強化も進んでおり、将来的にはカーボンプライシング(炭素税)などのコスト増加要因も懸念されます。一方で、早めに対応することは、省エネによるコスト削減や新規取引先の開拓、補助金の活用といったビジネスチャンスにもつながります。

今すぐ行動を起こしましょう。対応の遅れは事業継続の危機に直結する可能性があります。

限られた経営資源でも取り組める具体的な初期ステップ

「取り組みたいけど、何から始めればいいの?」という声にお応えして、初期投資が少なく、すぐに着手できる取り組みを紹介します。

まずは現状把握から。自社のエネルギー使用量(電気・ガス・燃料など)を確認し、CO2排出量に換算してみましょう。環境省や経済産業省のウェブサイトには無料の計算ツールが用意されています。

次に取り組むべきは省エネ対策です。以下の施策は初期投資が少なく、すぐに実践できます。

これらの取り組みだけでも、年間のエネルギーコストを5~10%削減できる事例は珍しくありません。さらに一歩進んで、照明のLED化や高効率空調への更新など、投資回収が比較的短期間で見込める設備更新も検討価値があるでしょう。

段階的アプローチで無理なく進める中長期計画の立て方

カーボンニュートラルは一朝一夕で達成できるものではありません。3~5年の中期計画として段階的に進めることが重要です。

計画立案の基本ステップは以下の通りです:

- 現状把握期(1年目):エネルギー使用量・CO2排出量の見える化、簡易的な省エネ対策の実施

- 基盤構築期(2~3年目):設備更新時の省エネ機器導入、社内推進体制の整備、削減目標の設定

- 本格展開期(4~5年目):再生可能エネルギーの導入検討、カーボンオフセットの活用

この段階的アプローチの利点は、初期の取り組みで得られたコスト削減効果を次のステップへの投資に回せること。また、補助金や税制優遇制度を活用することで、投資負担を軽減できる点も見逃せません。

進捗管理には、半年または1年ごとにCO2排出量を計測し、目標との乖離を確認する仕組みを構築しましょう。PDCAサイクルを回し、定期的に計画を見直すことで、環境変化に柔軟に対応できます。

カーボンニュートラルは大きな課題ですが、一歩ずつ着実に進めることで、必ず達成できるものです。まずは小さな一歩から始めてみましょう。

カーボンニュートラルの基礎知識と関連用語の整理

ここでは、ビジネスの現場でよく耳にするようになった「カーボンニュートラル」「脱炭素」「カーボンオフセット」などの用語を整理し、その違いや関連性をわかりやすく解説します。似た言葉が多く混同しがちなこの分野ですが、経営判断に必要な基礎知識をコンパクトにまとめました。日本政府の2050年カーボンニュートラル宣言や世界的な動向、そして中小企業に求められる対応範囲(Scope1・2・3)を理解することで、自社のビジネスへの影響を的確に把握できるようになります。さらに、資金面での負担を軽減する補助金や税制優遇などの支援制度も紹介。この章を読めば、環境対応という「コスト」を「ビジネスチャンス」に転換するための基礎知識が身につきます。

脱炭素・カーボンオフセットとの違い:中小企業経営者が押さえるべきポイント

似て非なる言葉、「カーボンニュートラル」「脱炭素」「カーボンオフセット」の違いを正確に理解していますか?これらは目指す目標や手段が微妙に異なるため、適切な取り組み選択のために区別することが重要です。

「脱炭素」とは、CO2などの温室効果ガスの排出をできるだけ減らし、最終的にはゼロにすることを目指す考え方。一方「カーボンオフセット」は、排出削減の努力をしてもなお排出される分を、他の場所での削減・吸収量(クレジット)で埋め合わせる方法です。そして「カーボンニュートラル」は、この両方を組み合わせて実質的な排出量をゼロにする状態を指します。

中小企業としては、まず省エネなどの「脱炭素」に取り組み、どうしても削減できない分を「カーボンオフセット」で補う段階的アプローチが現実的。特に製造業では生産工程の見直しやエネルギー効率の向上が最優先です。一方、オフィスワーク中心の業種では、再生可能エネルギー由来の電力への切り替えが効果的な選択肢となるでしょう。

2050年カーボンニュートラルに向けた日本と世界の政策動向

世界的な気候変動対策の加速を受け、日本政府は2020年10月に「2050年カーボンニュートラル宣言」を表明。さらに2021年4月には、2030年度までに温室効果ガスを2013年度比で46%削減する目標を掲げました。これを実現するため、「地球温暖化対策推進法」の改正やグリーン成長戦略の策定など、具体的な政策が次々と打ち出されています。

国際的には、EUが「カーボンボーダー調整メカニズム(CBAM)」を導入するなど、炭素排出量の多い製品に対する実質的な関税の動きも進行中。こうした規制は直接輸出していない中小企業にも、サプライチェーンを通じて間接的に影響します。

一方で、アメリカでは「インフレ削減法」により約5千億ドル規模の気候変動対策投資が決定し、中国も2060年カーボンニュートラルを目指すなど、環境対応は世界的な潮流となっています。今後は、環境対応が取引条件になる可能性が高まり、早めの対策が必要です。

Scope1・2・3とは:中小企業に求められる対応範囲

温室効果ガス排出量の計算には、「Scope1・2・3」という国際的な基準があります。これらの違いを理解することで、自社の対応範囲が明確になります。

Scope1は、自社の工場やボイラー、社用車などから直接排出されるCO2のこと。Scope2は、購入した電力や熱の使用による間接的な排出。そしてScope3は、原材料調達から物流、出張、通勤、製品の使用・廃棄まで、バリューチェーン全体での排出を指します。

中小企業にとって重要なのは、大手企業がScope3の削減に力を入れているという点。これはつまり、取引先である中小企業のCO2排出量も削減対象となるということです。実際、自動車や電機メーカーなどでは、取引先に排出量データの提出や削減目標設定を求めるケースが増えています。

まずはScope1と2の把握から始め、徐々にScope3へと対応範囲を広げていくアプローチが現実的です。排出量の算定には、環境省や経済産業省が提供する無料ツールを活用すると効率的に進められます。

カーボンニュートラル関連の支援制度と活用方法

カーボンニュートラルへの取り組みには、設備投資などのコストがかかる場合もありますが、さまざまな支援制度を活用することで負担を軽減できます。

代表的なものとして、環境省の「脱炭素化移行支援資金」や経済産業省の「省エネ補助金」があります。特に中小企業向けの「省エネ診断」は無料で利用でき、専門家が現場を訪問して効果的な対策を提案してくれるため、まずはこうしたサービスの利用がおすすめです。

また、設備投資については「カーボンニュートラル投資促進税制」で税制優遇が受けられるケースもあります。この制度では、対象設備の取得価額の最大10%が税額控除されます。

これらの支援制度を上手に活用するには、最新情報の収集が欠かせません。環境省や経済産業省、地方自治体のウェブサイトをこまめにチェックし、公募情報を見逃さないようにしましょう。補助金申請には準備期間が必要なため、前広に計画を立てることが成功のカギとなります。

業種別・予算別の効果的なカーボンニュートラル対策

ここでは、カーボンニュートラル対策を「コスト」ではなく「投資」として捉え、業種や予算に合わせた効果的なアプローチ方法を紹介します。「何から始めたらいいのかわからない」「大きな投資はできない」といった中小企業の悩みに応える形で、初期投資ゼロから始められる運用改善策から、投資効果の高い設備導入までを段階的に解説。製造業と非製造業それぞれの特性に合わせた対策ポイントや、自社のCO2排出量を簡単に「見える化」する方法も含め、実践的な取り組みをご紹介します。これらの対策は単なる環境対応だけでなく、エネルギーコスト削減や業務効率化、取引先からの評価向上など様々なビジネスメリットをもたらします。自社の状況に合った対策を選択し、今日から行動を起こしましょう。

初期投資を抑えて始められる省エネ対策と運用改善

「環境対策は費用がかかる」と思われがちですが、実は投資ゼロでも始められる対策がたくさんあります。まずは運用改善から始めることで、投資リスクなしで効果を実感できる点が魅力です。

照明の間引きや不要エリアの消灯徹底、空調温度の適正化(夏28℃、冬20℃)だけでも、年間の電気使用量を5~10%削減できるケースが一般的。また、OA機器の省エネモード活用や待機電力削減、社用車のエコドライブ推進なども初期投資ゼロで取り組める効果的な対策です。

少額の投資で始められるものとしては、照明のLED化が費用対効果の面でおすすめ。一般的な蛍光灯からLEDへの切り替えは、電気代削減で2~3年程度で投資回収できることが多く、寿命も長いためメンテナンスコストも削減できます。

これらの施策を効果的に推進するためには、従業員の意識改革が重要です。省エネ担当者を決めて、毎月のエネルギー使用量を可視化して共有するだけでも、全社的な意識向上につながります。まずは身近なところから今すぐ始めてみましょう。

製造業におけるカーボンニュートラル対策のポイント

製造業の場合、工場のエネルギー使用量が全体の大部分を占めるため、生産設備の効率化が最も効果的です。特に注目すべきは、電力使用量の多くを占めることが多いコンプレッサー(空気圧縮機)です。

エア漏れの点検・修理だけでも大きな削減効果が期待できます。実際、エア漏れは全体の20~30%に達していることも珍しくなく、これを解消するだけで大幅な電力削減が可能です。さらに、使用していない時間帯の電源オフ徹底や適正な圧力設定への見直しも効果的です。

また、モーターを使用する設備については、インバーター化による省エネ効果も大きく、場合によっては電力使用量を20~40%削減できます。投資額も比較的小さく、補助金の対象になることも多いため、検討する価値があるでしょう。

製造業の業種別のポイントとしては、金属加工業では加熱・冷却工程の最適化、食品製造業では冷凍・冷蔵設備の効率運用、繊維業では乾燥工程の熱回収などが重要です。エネルギーを多く使用する工程に焦点を当てた対策が効果的です。

非製造業(小売・サービス業など)の効果的な取り組み方

小売業やサービス業では、店舗やオフィスの環境整備がカーボンニュートラル対策の中心となります。特に照明と空調が電力使用量の大部分を占めるため、これらの効率化が最優先事項です。

照明については、LED化に加えて人感センサーの導入も効果的です。バックヤードや倉庫、トイレなど常時人がいないエリアでは、人感センサーによる自動点灯・消灯で無駄な電力使用を削減できます。

空調については、外気温度に応じた設定温度の適正管理や、扇風機・サーキュレーターの併用による体感温度の改善なども効果的。また、ブラインドやカーテンの活用による日射調整も、投資ゼロで実施できる対策です。

小売業特有の対策としては、冷蔵・冷凍ショーケースの適正管理(ナイトカバーの使用、詰め込みすぎない、霜取りの定期実施など)が有効です。飲食業では、調理機器の効率的使用(予熱時間の適正化、鍋底の水滴を拭く、蓋の活用など)で大きな削減効果が期待できます。

さらに、これらの環境への取り組みを店頭やウェブサイトでアピールすることで、環境意識の高い顧客からの支持獲得にもつながります。「環境に配慮した店舗」という差別化ポイントになるのです。

CO2排出量の見える化:中小企業でも実施できる方法と手順

カーボンニュートラル対策の第一歩は、自社のCO2排出量を「見える化」することです。これにより現状把握ができ、効果的な対策の立案や成果の測定が可能になります。専門知識がなくても実施できる簡易な方法を紹介します。

まず、電気・ガス・燃料などの使用量を集計します。過去の請求書やデータを集め、できれば直近1年分を月別に整理しましょう。次に、これらの使用量をCO2排出量に換算します。環境省が提供する「温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度」のウェブサイトに換算係数が掲載されており、簡単な計算で算出できます。

例えば、電気1kWhあたり約0.435kg-CO2(2021年度全国平均係数)、都市ガス1m³あたり約2.23kg-CO2といった具合に換算し、合計することで総排出量が算出できます。

さらに簡易な方法としては、環境省の「CO2排出量簡易計算シート」や経済産業省の「省エネ診断ツール」などの無料ツールを活用する方法もあります。これらのツールは、入力するだけで自動的に計算してくれるため非常に便利です。

見える化したデータは、社内での情報共有や、取引先への情報開示、削減目標の設定、対策効果の検証などに活用できます。まずは現状を知ることから、カーボンニュートラルへの一歩を踏み出しましょう。

中小企業のカーボンニュートラル成功事例と経営戦略への組み込み方

ここでは、すでにカーボンニュートラルに取り組み、成果を上げている中小企業の実例から学び、その成功要因を分析します。「環境対策はコストがかかるだけ」という先入観を覆し、実際にはビジネスチャンスや競争力強化につながる取り組みであることがわかるでしょう。製造業、小売業、サービス業など業種別の事例を通じて、規模や予算に応じた実践的なアプローチを紹介。また、単なる一時的な対応ではなく、経営戦略として継続的に取り組むための体制づくりやPDCAサイクルの回し方まで、段階的に解説します。この章を読めば、脱炭素の流れを「リスク」ではなく「機会」として捉え、自社のビジネスに活かすヒントが得られるはずです。

業種別の中小企業取り組み事例と成功要因の分析

現実に即した事例から学ぶことは、カーボンニュートラルへの第一歩を踏み出す上で大きな助けになります。業種別に見た具体的な成功事例を見ていきましょう。

製造業では、神奈川県の金属加工業A社(従業員45名)の例が参考になります。同社は工場の照明LED化、コンプレッサーのインバーター導入、断熱塗装による空調効率化を段階的に実施。その結果、年間のエネルギーコストを約15%削減しただけでなく、取引先である大手自動車メーカーからの評価が向上し、新規部品の受注につながりました。

小売業の事例としては、愛知県の食品スーパーB社(従業員60名、5店舗展開)があります。冷蔵・冷凍設備の更新時に省エネタイプを選定し、店舗照明のLED化、太陽光発電の導入を実施。これらの取り組みをPOP表示やウェブサイトで積極的にアピールしたところ、環境意識の高い顧客からの支持が広がり、来店客数が増加する効果も見られました。

サービス業では、東京都のクリーニング店C社(従業員12名)が、工程見直しによる水使用量の削減、高効率ボイラーの導入、配送ルート最適化による燃料削減などを実施。省エネ診断を活用して投資対効果の高い対策から着手し、光熱費削減分を新規設備投資に回す好循環を生み出しています。

これらの事例に共通する成功要因は、①トップの強いコミットメント、②段階的な取り組み、③取り組みの見える化と共有、④本業との一体化、⑤外部リソース(補助金・支援制度)の活用です。特に重要なのは、環境対策を単独の活動ではなく、本業の効率化や価値向上と結びつけて推進している点でしょう。

カーボンニュートラル対策で実現できるビジネスメリット

カーボンニュートラルへの取り組みは、一見コストに見えて実は多くのビジネスメリットをもたらします。環境問題への対応という社会的責任を果たすだけでなく、経営面でもプラスの効果が期待できる点を理解しましょう。

最も直接的なメリットは「コスト削減」です。省エネ対策による光熱費の削減、資源の効率利用による原材料費の削減などは、短期間で投資回収できるケースも多く、利益率の向上に直結します。環境省の調査によれば、中小企業の省エネ対策による平均的な投資回収年数は3~5年程度とされています。

次に注目したいのが「取引機会の拡大」です。大企業はサプライチェーン全体でのCO2削減を進めており、取引先選定の際に環境対応を重視する傾向が強まっています。実際、自動車や電機業界では、サプライヤー評価項目に環境対応が組み込まれているケースが増加中です。

さらに「従業員のモチベーション向上」という見逃せないメリットもあります。特に若い世代を中心に、社会課題に取り組む企業で働きたいという意識が高まっており、採用競争力や人材定着率の向上につながります。

「資金調達面での優位性」も重要なポイントです。近年は環境への取り組みを評価する「環境融資」や「ESGファイナンス」が拡大しており、金利優遇や融資条件の緩和といったメリットが得られる可能性があります。

これらのメリットを総合的に考慮すると、カーボンニュートラルへの取り組みは「コスト」ではなく「投資」として捉えるべきものです。環境と経済の両立は、もはや夢物語ではなく、具体的な経営戦略として実現可能なのです。

経営戦略に組み込むカーボンニュートラルの推進ステップ

カーボンニュートラルを一過性の取り組みでなく、継続的な経営戦略として組み込むための具体的なステップを見ていきましょう。環境対応を経営の中核に位置づけることで、持続的な競争優位を築くことができます。

第一に必要なのは「推進体制の構築」です。社長直轄のプロジェクトチームを設置するか、経営計画に明確に位置づけることが重要です。小規模企業でも、責任者と担当者を明確にし、定期的な進捗確認の場を設けることが成功の鍵となります。

次に「現状把握と目標設定」を行いましょう。自社のCO2排出量を把握し、3年程度の中期目標と具体的な行動計画を策定します。この際、無理な目標設定は避け、段階的に取り組める現実的な計画を立てることがポイントです。

「PDCAサイクルの確立」も欠かせません。計画(Plan)→実行(Do)→評価(Check)→改善(Act)のサイクルを回し、定期的に進捗を確認・評価する仕組みを作りましょう。四半期または半期ごとの進捗確認会議を設け、必要に応じて計画を見直します。

「社内外へのコミュニケーション」も重要です。社内では従業員の意識向上と行動変容を促すため、取り組みの意義や成果を定期的に共有しましょう。社外に向けては、環境報告書やウェブサイト、営業資料などを通じて取り組みをアピールし、ブランド価値の向上につなげます。

「外部リソースの活用」も検討すべきポイントです。省エネ診断や補助金など、国や自治体が提供する支援制度を積極的に活用しましょう。また、同業他社や地域企業との連携により、単独では難しい取り組みも実現できる可能性があります。

今から将来を見据えて行動を始めましょう。カーボンニュートラルへの取り組みは、環境問題への対応という社会的責任を果たすだけでなく、企業の持続的成長を支える経営戦略として機能します。未来に向けた投資として、今日から一歩を踏み出してみませんか。

まとめ

最後までお読みいただき、ありがとうございます。カーボンニュートラルは難しく感じられる言葉ですが、この記事を通じて「自社でも取り組める身近なテーマ」として捉えていただけたなら幸いです。環境対応は避けられない時代の流れであると同時に、企業の持続的成長につながるビジネスチャンスでもあります。ここで改めて、本記事の重要なポイントを振り返ってみましょう。

- カーボンニュートラルへの取り組みは、大手企業との取引継続に直結する重要な経営課題となっている

- 初期投資ゼロから始められる対策も多く、照明・空調の運用改善だけでも年間5〜10%のエネルギーコスト削減が可能

- 業種ごとに効果的な対策が異なり、製造業ではコンプレッサー管理、小売業では冷凍・冷蔵設備の効率化が特に重要

- カーボンニュートラルは一朝一夕で達成できるものではなく、段階的アプローチによる中長期計画が必要

- 環境対応を経営戦略に組み込むことで、コスト削減、取引拡大、人材獲得、金融機関からの評価向上など多角的なメリットが得られる

カーボンニュートラルは「やらされる」対応ではなく、自社の成長戦略として主体的に取り組むべきテーマです。まずは自社のエネルギー使用量の把握や、無料の省エネ診断の活用など、できることから一歩ずつ始めてみましょう。そして社内体制を整え、PDCAサイクルを回しながら継続的に取り組むことが重要です。環境と経済の両立は決して夢物語ではなく、他社の成功事例が示すように、現実的な経営戦略として実現可能です。今日から小さな一歩を踏み出し、持続可能な社会と自社の持続的成長の両方を実現させていきましょう。