中小企業のためのカスハラ対策完全ガイド – 2025年義務化に備える実践ステップ

「お客様は神様です」という言葉を盾に、理不尽な要求や暴言を受けることが増えていませんか?

カスタマーハラスメント(カスハラ)の問題は中小企業にとって深刻な悩みとなっています。2025年4月1日には東京都カスタマー・ハラスメント防止条例が施行され、厚生労働省も企業への対策義務化に向けた議論を進めています。しかし、限られた人員と予算の中で何から始めればよいのか迷われる経営者の方も多いでしょう。

本記事では、中小企業だからこそ実践できる効果的なカスハラ対策を6つのステップで解説します。これらの対策を実行することで、従業員の心理的安全性を確保しながら健全な顧客対応環境を構築できるのです。

目次

中小企業でも実践できる効果的なカスハラ対策6ステップ

ここでは中小企業の経営者が直面するカスタマーハラスメント(カスハラ)問題に対して、限られた人員や予算でも実践できる対策を紹介します。2025年4月1日には東京都カスタマー・ハラスメント防止条例が施行され、厚生労働省も労働政策審議会で対策義務化の議論を進めているため、今から段階的に取り組むことが重要です。大企業のような大掛かりな体制は必要なく、必要最小限の対策から始めて徐々に拡充していくアプローチが有効です。6つのステップを順に実践することで、従業員を守りながら健全な顧客対応環境を構築できます。

基本方針とガイドラインの策定 – 小規模事業所向けの実践ポイント

カスハラ対策の第一歩は、会社としての基本方針を明確にすることから始まります。難しく考える必要はなく、A4用紙1枚にまとめられる簡潔なものでかまいません。重要なのは、「当社は従業員への暴言・暴力行為を許しません」といった明確なメッセージを示すことです。

この基本方針には、カスハラの定義、禁止する言動の具体例、対応方針を含めましょう。特に、「店員を怒鳴りつける」「土下座の強要」「不手際のお詫びに無料提供を要求する」「長時間の拘束」など、実際に発生しがちな事例を挙げることで、従業員も顧客も何がカスハラに該当するのか理解しやすくなります。

作成した基本方針は店舗内に掲示したり、ホームページに掲載したりすることで、顧客にも会社の姿勢を伝えることが大切です。この「見える化」によって、カスハラ行為の抑止効果も期待できます。

相談窓口の設置と運用方法 – 限られたリソースでの効果的な体制づくり

中小企業では専任の窓口担当者を置くことが難しい場合も多いでしょう。そこで効果的なのが、管理職による兼任体制や、厚生労働省が提供するカスタマーハラスメント対策マニュアルを参考にした相談体制の構築です。重要なのは相談のハードルを下げることと、プライバシーへの配慮です。

相談窓口を設置する際のポイントは次の通りです。

相談窓口の存在を社内に周知することも重要です。朝礼や会議の場で定期的に案内したり、休憩室など目につきやすい場所にポスターを掲示したりして、「いつでも相談できる」という安心感を従業員に持ってもらいましょう。

カスハラ対応マニュアルの作成手順 – 既存クレーム対応からの発展方法

カスハラ対応マニュアルは、既存のクレーム対応フローをベースに作成すると効率的です。通常のクレーム対応と大きく異なるのは、「従業員の安全を最優先する」という点と「理不尽な要求には応じない」という毅然とした姿勢です。

マニュアル作成では次の要素を盛り込みましょう。

- カスハラかどうかの判断基準(チェックリスト形式が有効)

- 発生時の初動対応(複数人での対応、上司への報告など)

- 記録の取り方(日時、場所、相手の言動、対応内容など)

- エスカレーションの基準(警察や弁護士に相談するケース)

特に重要なのは「こう言われたらこう返す」といった具体的な対応例文です。例えば「謝罪を強要された場合」や「SNSへの投稿をほのめかされた場合」など、実際にありそうな場面を想定し、適切な返答例を示しておくと従業員が冷静に対応できます。

カスハラ対応マニュアルは一度作って終わりではなく、実際の事例を踏まえて定期的に見直すことが大切です。現場の声を取り入れながら、より使いやすいマニュアルへと進化させていきましょう。

被害者ケア体制の構築 – 従業員の心理的安全性を確保する対策

カスハラ被害を受けた従業員へのケアは、離職防止や職場の信頼関係構築において非常に重要です。中小企業では専門のカウンセラーを雇うことは難しいかもしれませんが、以下のような対応で十分な効果が期待できます。

まず、被害直後の即時対応として、別室での休憩時間の確保や一時的な業務変更などを行います。精神的なストレスを軽減するために、上司や同僚からの声掛けも重要です。「あなたは悪くない」と明確に伝え、会社として従業員を守る姿勢を示しましょう。

中長期的なケアとしては、定期的な面談による状態確認や、必要に応じて外部の相談窓口の紹介も検討します。厚生労働省が提供する無料の相談サービスなども活用できるでしょう。

被害者ケアで最も大切なのは、「会社が自分を守ってくれる」という安心感です。カスハラは業務上のトラブルであり、個人の対応力の問題ではないことを明確に伝え、組織全体で対応する姿勢を示すことが重要です。

効果的な研修プログラムの導入 – 現場で活かせる実践的な教育方法

カスハラ対策の研修は、外部講師に依頼しなくても社内で効果的に実施できます。厚生労働省のマニュアルを参考にしながら、実際にあった事例をもとにしたロールプレイング形式の研修が効果的です。

効果的な研修のポイントは以下の通りです。

特に効果的なのは、対応の良い例・悪い例を具体的に示すことです。例えば「謝罪を要求された場合、『申し訳ございませんでした』と言うのではなく、『ご不便をおかけして申し訳ございません』と言い換える」といった具体的なテクニックを紹介します。

研修は一度きりではなく、定期的に実施することが重要です。新入社員研修だけでなく、ベテラン社員も含めた継続的な教育を行うことで、組織全体のカスハラ対応力が向上します。

事例の蓄積と継続的改善 – PDCAサイクルで進化させる仕組み

カスハラ対策を効果的に進化させるためには、実際に発生した事例を記録・分析し、対策に活かすPDCAサイクルが欠かせません。中小企業でも簡単に実践できる方法として、エクセルなどの身近なツールを使った事例管理がおすすめです。

記録すべき項目としては、発生日時、場所、顧客の言動、対応内容、結果などが基本です。これに加えて「対応してみて良かった点・改善すべき点」という振り返りの要素を含めることで、次回の対応に活かせます。

蓄積した事例は、3ヶ月に1回程度の頻度で振り返りの機会を設け、傾向分析を行いましょう。「特定の時間帯に多い」「特定の対応で悪化しやすい」といった傾向が見えてくれば、対策の優先順位づけができます。

厚生労働省では、カスタマーハラスメント対策マニュアルを無料で提供しており、これには事例記録のフォーマットも含まれています。これらを活用することで、効率的なPDCAサイクルを回し、カスハラ対策を継続的に改善していくことが可能です。

カスハラの正しい理解と最新動向

ここでは増加傾向にあるカスタマーハラスメント(カスハラ)の基本的な知識と最新動向をわかりやすく解説します。「お客様は神様です」という言葉が一人歩きし、理不尽な要求や暴言をも許容してしまう風潮が従業員の心身に大きな負担をかけています。特に対応体制が十分でない中小企業では深刻な問題になっています。カスハラを正しく理解し、正当なクレームとの区別方法を知ることで、適切な対応が可能になります。また、2025年4月に施行される東京都カスハラ防止条例や厚生労働省による対策推進の動きを把握しておくことで、自社に必要な準備を計画的に進められるようになるでしょう。

カスハラとは?正当なクレームとの明確な区別方法

カスタマーハラスメントとは、厚生労働省の定義によれば「顧客等からのクレーム・言動のうち、当該クレーム・言動の要求の内容の妥当性に照らして、当該要求を実現するための手段・態様が社会通念上不相当なものであって、当該手段・態様により、労働者の就業環境が害されるもの」を指します。重要なのは正当なクレームとカスハラを区別することです。商品の不具合を指摘したり、サービスの改善を求めたりする行為は顧客の正当な権利ですが、それが過剰な要求や理不尽な言動に発展した場合はカスハラに該当します。

具体的なカスハラの例としては、「長時間拘束される」「罵詈雑言を浴びせられる」「過剰な謝罪要求をされる」「脅迫行為をしてくる」「SNSを使った嫌がらせをする」「同じ内容の電話を何度も繰り返す」などが挙げられます。これらは明らかにカスハラですが、判断に迷うグレーゾーンも多く存在します。

カスハラかどうかの判断基準として、以下の3つのポイントを確認しましょう。

カスハラかどうかの判断を支援するチェックリストを活用すれば、現場での判断がより容易になります。業種別にカスタマイズしたチェックリストを自社の状況に合わせて作成し利用することが効果的です。

中小企業が直面するカスハラの実態とリスク

中小企業は人員や対応体制の面で大企業より脆弱なため、カスハラの影響をより深刻に受けやすい傾向にあります。中小企業は大企業に比べて人員や資源が限られており、カスハラの影響をより深刻に受けやすい傾向にあります。業では、限られた人数で店舗運営を行っているため、カスハラが発生すると業務全体に大きな支障をきたします。

カスハラ放置による主なリスクは以下の通りです。

特に中小企業では、一人の従業員が抱える業務範囲が広いため、その従業員が休職や退職した場合の影響は甚大です。カスハラ対策は従業員を守るだけでなく、事業継続のためにも不可欠な取り組みと言えるでしょう。

カスハラは電話やSNSなど様々な形で発生します。カスハラは多様化しており、一見穏やかな口調でありながら理不尽な要求を繰り返すような巧妙なケースも見られます。こうした多様化するカスハラに適切に対応するためには、社内での情報共有と対策マニュアルの整備が重要です。

厚生労働省と東京都の最新動向 – 2025年カスハラ対策義務化の内容

カスハラに関する法規制は急速に整備が進んでいます。注目すべきは2025年4月に施行される東京都カスハラ防止条例です。この条例では、事業者に対して対策が求められますが、具体的な内容については検討が進められています。

また、厚生労働省も「カスタマーハラスメント対策企業マニュアル」を公表し、企業のカスハラ対策を推進しています。厚労省はカスハラ対策として「カスタマーハラスメント対策企業マニュアル」を公表し、企業のカスハラ対策を推進しています。

この動きは東京都だけでなく、全国の自治体にも広がりつつあります。三重県や北海道など、独自のカスハラ防止条例を制定する自治体も増加しています。中小企業においても、これらの法規制への対応は避けて通れない課題となっているのです。

コンプライアンスの観点からも、今から段階的に対策を進めておくことが賢明です。カスハラ対策のためのマニュアル作成や研修実施など、今から準備を進めることが重要です。

中小企業経営者が今すぐ取り組むべき法的根拠

カスハラ対策は単なる従業員サービスではなく、企業としての法的責任を果たすために必要な取り組みです。労働契約法第5条では、使用者の安全配慮義務が定められており、これはカスハラからも従業員を守る義務を含みます。

また、民法上の使用者責任の観点からも、従業員が顧客とのトラブルで精神的・肉体的被害を受けた場合、企業側の責任が問われる可能性があります。過去の判例では、カスハラによる従業員の精神疾患発症について、企業の安全配慮義務違反を認める事例も出てきています。

今すぐ取り組むべき最低限の対策としては、以下の3点が挙げられます。

これらは特別な予算や人員がなくても実施可能な対策です。小さな一歩から始めて、徐々に体制を整えていくことが重要です。中小企業向けのカスハラ対策としては、段階的に体制を整えていくことが重要です。まずは基本的な対応から始めてみましょう。

カスハラ発生時の初動対応フロー – 現場で使える実践ガイド

ここではカスタマーハラスメント(カスハラ)が実際に発生した際の対応方法を、具体的なステップに沿って解説します。カスハラは突然発生するものであり、その場での適切な初動対応が問題の拡大を防ぎ、従業員と企業を守るカギとなります。特に人員が限られた中小企業では、少ない人数でも効果的に対応できる体制づくりが重要です。この章では初動対応の基本ステップから、適切な言動例、証拠記録の方法、さらに専門家への相談タイミングまで、現場ですぐに活用できる実践的なガイドを提供します。これらの知識を身につけることで、カスハラ発生時の混乱を最小限に抑え、冷静かつ適切な対応を実現できるようになるでしょう。

初動対応の基本ステップと役割分担 – 少人数チームでの対応法

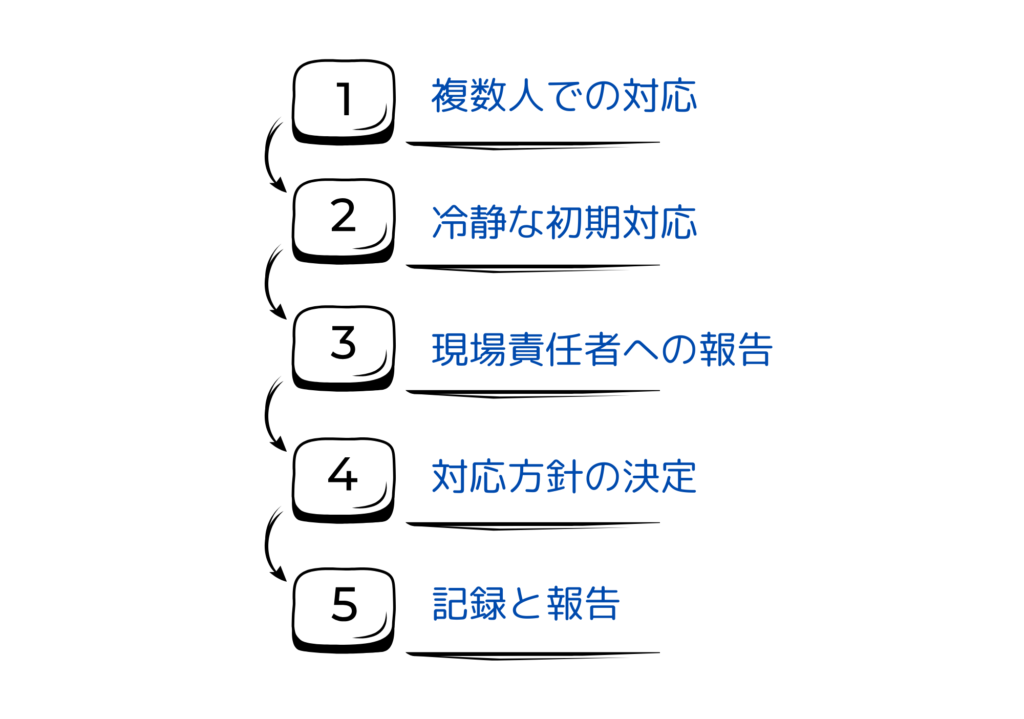

カスハラ発生時の初動対応では、迅速かつ組織的な行動が求められます。特に中小企業の少人数体制では、以下の5つの基本ステップを事前に理解しておくことが大切です。

まず第一に、「複数人での対応」を心がけましょう。一人で対応すると精神的負担が大きく、また後々の証言も一人では弱くなります。小規模店舗でも可能な限り2名以上で対応する体制を作り、応援要請の合図も決めておくと安心です。ただし、人員が限られている場合は、安全を確保しながら上司や同僚に速やかに報告する体制を整えておきましょう。

第二に、「冷静な初期対応」を行います。顧客の話を遮らず、まずは話を聞く姿勢を見せることが重要です。この段階では解決を急がず、状況把握に努めましょう。

第三のステップは「現場責任者への報告」です。店長や管理職など、権限のある担当者に迅速に報告し、対応の判断を仰ぎます。少人数体制では、あらかじめ不在時の代理者も決めておくことが大切です。

第四に「対応方針の決定」を行います。通常のクレーム対応で解決可能か、カスハラとして毅然とした対応が必要かを判断します。この判断基準は事前にマニュアル化しておくと現場での迷いが少なくなります。

最後に「記録と報告」を行います。発生状況や対応内容を記録し、社内で共有します。この記録が後の対策改善や、必要に応じた法的対応の基礎資料となります。

カスハラ発生時の適切な対応例と避けるべき言動

カスハラ対応では、使う言葉一つで状況が好転することも悪化することもあります。適切な言動を身につけ、避けるべき表現を知ることが重要です。

適切な対応例としては、まず「傾聴の姿勢」を示すことが挙げられます。「お話をお聞かせください」と相手の話に耳を傾ける姿勢を見せることで、多くの場合、相手の怒りは和らぎます。また、「事実確認」を丁寧に行うことも重要で、「ご不便をおかけして申し訳ございません。状況を確認させてください」といった表現が効果的です。

一方、避けるべき言動としては、「事実確認前の全面的な謝罪」があります。「申し訳ございませんでした」という言葉は、全面的に非を認めたと解釈される可能性があるため注意が必要です。代わりに「ご不便をおかけして申し訳ございません」や「不快な思いをさせてしまい申し訳ございません」と表現を変えるとよいでしょう。

また、明らかに理不尽な要求には「断る技術」も必要です。「それはできかねます」と毅然とした態度で断りつつ、可能な代替案があれば提示するという方法が効果的です。

具体的な場面別対応例としては、以下のようなパターンが考えられます。

「土下座を要求された場合」:「お気持ちは理解しますが、そのようなご要望にはお応えできません。どのようにすれば問題解決になるか、具体的にお聞かせいただけますか」

「SNSでの拡散をほのめかされた場合」:「当社としても事実関係の確認を丁寧に行いたいと考えております。SNSでの拡散は双方にとって建設的な解決につながらない可能性がありますので、まずは対話での解決をお願いいたします」

記録の取り方と証拠保全のポイント – 法的対応に備える準備

カスハラ事案の記録は、後の対応や法的措置の重要な証拠となるため、正確かつ詳細に残すことが重要です。基本的な記録項目としては、発生日時、場所、相手の特徴、具体的な言動内容、対応した従業員名、対応内容などが挙げられます。

記録フォーマットは以下のような項目を含むものを準備しておくと便利です。

証拠保全の方法としては、可能であれば複数人で対応し、それぞれの視点で記録を取ることが効果的です。また、店舗内の防犯カメラ映像も重要な証拠となりますので、すぐに保存する手順を確認しておきましょう。

録音については法的な注意点があります。自分が会話の当事者である場合、会話を録音すること自体は違法ではありませんが、無断で公開することは肖像権やプライバシーの侵害となる可能性があります。録音を行う場合は、「お客様との会話は記録させていただいております」と事前に告知するのがベストです。また、録音内容は社内での事実確認や法的対応のためにのみ使用するよう注意しましょう。

エスカレーションの判断基準と対応フロー – 専門家への相談時期

カスハラ対応では、自社での対応に限界を感じた場合や、明らかな違法行為がある場合には、適切なタイミングで外部の専門家に相談することが重要です。エスカレーションの判断基準を明確にしておくことで、従業員の負担軽減と問題の早期解決につながります。

警察への相談が必要なケースとしては、以下のような状況が考えられます。

弁護士への相談が効果的なケースとしては、

特に中小企業では、すぐに相談できる顧問弁護士を確保しておくことが安心につながります。

エスカレーションのタイミングは、状況に応じて適切に判断することが重要です。一般的に、問題が複雑化する前に専門家の助言を得ることで、解決までの時間とコストを削減できます。特に従業員の安全や心理的負担に関わる問題は、早期の対応が重要です。ただし、まずは社内の対応マニュアルに沿った初期対応を試み、解決が難しい場合にエスカレーションするという段階的アプローチも効果的です。

中小企業のカスハラ対策実践事例と効果

ここでは実際に中小企業がカスハラ対策に取り組んだ事例とその効果を紹介します。理想論ではなく、限られた人員と予算の中で実施できる現実的な対策に焦点を当てています。カスハラ問題は深刻化していますが、小さな取り組みから始めて段階的に整備することで、効果的な対策は十分に可能です。これらの事例から学ぶことで、自社に合った対策を見つけ、従業員が安心して働ける職場環境を作りましょう。また、現場の声を活かした対策は従業員のモチベーション向上にもつながり、経営面でもプラスの効果が期待できます。外部リソースを上手に活用すれば、専門知識がなくても効果的な対策を実現できる方法も紹介します。

小売業・サービス業における実践事例 – 現場からの学び

小売業やサービス業などの中小企業が実際に行ったカスハラ対策には、すぐに取り入れられる効果的な事例がたくさんあります。コストをかけずとも大きな効果を生み出した取り組みを見ていきましょう。

ある食品小売店では、レジカウンターに「当店では従業員への暴言・迷惑行為があった場合、サービス提供をお断りすることがあります」という掲示を出したところ、カスハラの発生件数が減少したという事例があります。このように会社の姿勢を明確に示すことで、未然防止効果が期待できます。

また、地方の中小サービス業では、店舗入口に防犯カメラの設置と録音の実施を告知することで、理不尽な要求や暴言が減少したという報告があります。このような対策は、トラブルが発生した際の証拠としても活用できる点で効果的と考えられます。

コールセンター業務を行う企業の事例では、クレーム対応専用のマニュアルを作成し、カスハラが疑われる場合は上司に引き継ぐ体制を整備しています。この対策により、オペレーターの精神的ストレスの軽減や離職率の改善が期待できます。

カスハラ対策の段階的導入アプローチ – 優先順位の決め方

限られた経営資源の中で効果的なカスハラ対策を導入するには、優先順位を明確にした段階的アプローチが鍵となります。まずは費用対効果が高く、すぐに実施できるものから始めましょう。

第一段階(即時対応)として、基本方針の策定と周知を行います。これは特別なコストをかけずに実施でき、会社の姿勢を従業員と顧客の双方に示すことができます。職場内の掲示やホームページへの掲載は、初期段階の対策として効果的な方法です。

第二段階(短期対応:1〜3ヶ月)では、初動対応マニュアルの整備と相談窓口の設置に取り組みます。既存のクレーム対応フローをベースに、カスハラ特有の対応を追加するだけでも大きな効果が見込めます。相談窓口も専任担当者がいなくても、管理職が兼任する形で始められます。

第三段階(中期対応:3〜6ヶ月)では、記録体制の整備と定期的な研修を導入します。エクセルなどの既存ツールを活用した記録フォーマットの作成や、朝礼の時間を使った簡易研修など、既存の業務フローに組み込む形で実施可能です。

最終段階(長期対応:6ヶ月〜)では、定期的な振り返りと改善のサイクルを確立します。記録した事例を分析し、対策の効果検証と改善を継続的に行うことで、より効果的な体制へと進化させていきます。

従業員の声から見える効果的な支援策 – 現場の視点

カスハラ対策を効果的に進めるためには、実際に顧客と接する従業員の声を活かすことが非常に重要です。現場の視点から生まれた支援策は実効性が高く、従業員のモチベーション向上にもつながります。

ある小売チェーンでは、カスハラを経験した従業員の声をもとに「バディシステム」を導入しました。これは難しい対応が予想される顧客には必ず2人で対応する仕組みで、従業員の安心感を高め、カスハラの発生リスクを低減する効果が報告されています。

また、サービス業の企業では、カスハラ被害を受けた従業員に対して「クールダウンタイム」を設ける取り組みを始めました。これは精神的ストレスを受けた従業員が一時的に休憩を取れる制度で、「会社が自分を守ってくれている」という実感を持てるようになり、職場への信頼感を高める効果が期待できます。

さらに、従業員同士でカスハラ経験を共有する「事例検討会」を定期的に開催する企業も増えています。こうした取り組みは従業員の孤立感を減らし、組織全体での対応力向上につながっています。

従業員からの改善提案を積極的に取り入れる仕組みも効果的です。現場の声を吸い上げる「改善提案ボックス」や、定期的な面談での聞き取りなど、従業員が意見を出しやすい環境を整えることが大切です。

中小企業向けカスハラ対策サポート活用法 – 外部リソースの効果的な取り入れ方

中小企業では社内だけでカスハラ対策を進めるのが難しい場合もあります。そこで外部のリソースやサービスを効果的に活用することで、専門性の高い対策を実現できます。

まず活用したいのが、厚生労働省が無料公開している「カスタマーハラスメント対策企業マニュアル」です。基本的な対策の枠組みや事例集が掲載されており、自社のマニュアル作成時の参考になります。各自治体が提供する無料セミナーなども、最新情報を得る良い機会となるでしょう。

業界団体が実施するカスハラ対策研修も有用です。同業他社との情報交換の場にもなり、業種特有の課題解決のヒントが得られます。費用も比較的抑えられるのが魅力です。

法的な対応が必要な場合は、顧問弁護士の活用がおすすめです。常時相談できる体制を整えておくことで、カスハラ発生時の迅速な対応が可能になります。顧問契約がない場合でも、初回無料相談を行っている法律事務所も多いので、ぜひ活用してください。

厚生労働省のマニュアルに加え、民間企業でも中小企業向けの総合的なカスハラ対策サポートを提供しているところがあります。基本方針やマニュアルの雛形提供から、オンライン研修、相談窓口の外部委託まで、企業のニーズに合わせたサービスを検討することも一つの選択肢です。自社の状況に合った最適な対策を選ぶことが重要です。

まとめ

最後までお読みいただき、ありがとうございます。カスハラ問題は中小企業にとって深刻な課題ですが、この記事でご紹介した対策を段階的に取り入れることで、従業員を守りながら健全な顧客対応環境を構築できます。大切なのは「できることから始める」という姿勢です。完璧な対策を一度に導入する必要はなく、小さな一歩から着実に進めていくことで、カスハラに強い職場づくりが実現します。

- カスハラ対策は「従業員を守る」という会社の明確な姿勢を示すことから始まり、基本方針の策定と周知が第一歩となる

- 限られた人員でも実施できる対策として、複数人での対応体制や、管理職による兼任の相談窓口設置が効果的

- 既存のクレーム対応マニュアルをベースに、カスハラ特有の対応を追加することで、効率的に対策を進められる

- カスハラ被害を受けた従業員への迅速なケアと心理的支援は、離職防止と職場の信頼関係構築に不可欠

- 2025年のカスハラ対策義務化に向けて、今から段階的に対策を整備することがリスク管理の観点からも重要

中小企業でのカスハラ対策は、決して大げさな仕組みや多額の予算を必要とするものではありません。この記事でご紹介した6つのステップに沿って、できるところから着実に取り組んでいくことが大切です。厚生労働省の「カスタマーハラスメント対策企業マニュアル」などの無料リソースも積極的に活用しながら、従業員と顧客の双方にとって健全な関係性を構築していきましょう。