【わかりやすく解説】ガバナンスとは?中小企業経営者のための意味と実践方法

「ガバナンス」という言葉を耳にするたび、「うちのような中小企業には関係ない」と感じていませんか?

実は、企業規模に関わらず、適切なガバナンス体制の構築は経営の安定化と成長に直結する重要な要素なのです。この記事では、難解に感じられるガバナンスの概念を分かりやすく解説し、中小企業でも明日から実践できる方法をご紹介します。

ガバナンスを理解し実践することで、取引先や金融機関からの信頼獲得はもちろん、不正防止や業務効率化といったメリットが得られます。

ガバナンスの意味と中小企業における重要性

ここでは、企業経営における重要なキーワードである「ガバナンス」について、その基本的な意味から中小企業での実践意義まで解説します。多くの経営者が「ガバナンスは大企業向けの仕組み」と思いがちですが、企業規模に関わらず組織の持続的な成長と信頼獲得に不可欠な要素なのです。特に昨今は取引先や金融機関からのガバナンス体制構築の要請も増えており、自社に合った形で取り入れることが競争力向上につながります。この章を通じて、難解に感じられがちなガバナンスの概念を理解し、明日から実践できるヒントを得ていただけるでしょう。

ガバナンスの基本的な意味と語源

「ガバナンス(governance)」という言葉は、ギリシャ語の「舵を取る」を意味する「kubernán」が語源とされています。つまり、組織や社会を適切な方向へ導くための「統治」や「管理体制」を指す言葉です。日本語では一般的に「統治」と訳されますが、単なる「支配」ではなく、多様な関係者の利益を考慮しながら組織全体を健全に導くという意味合いが込められています。

もともとは政治学や行政学の分野で使われてきた言葉ですが、1990年代以降、企業経営の文脈でも頻繁に使われるようになりました。特に企業不祥事の発生を背景に、経営の透明性を高め、不正を防止するための仕組みとして注目されるようになったのです。

ガバナンスの本質は「権限の適切な分散と監視の仕組み」にあります。一人の判断に頼りすぎず、チェック機能を働かせることで、組織としての意思決定の質を向上させるというわけです。

ビジネスにおけるガバナンス(コーポレートガバナンス)の定義

ビジネスの世界では「コーポレートガバナンス(企業統治)」という形で実践されています。これは企業が株主やステークホルダー(従業員、顧客、取引先、地域社会など)の利益を考慮しながら、健全かつ効率的に経営を行うための仕組みを指します。

具体的には以下のような要素から構成されています。

日本では東京証券取引所と金融庁が策定した「コーポレートガバナンス・コード」という指針があり、上場企業に対してガバナンス強化を促しています。これは経営陣と株主の対話促進や、社外取締役の設置などの原則を示したものです。

企業統治の根本的な目的は、経営者による独断的な意思決定や不正行為を防止するとともに、企業価値の持続的な向上を実現することにあります。適切なチェック&バランスの仕組みを構築することで、企業の長期的な成長を支える基盤となるのです。

中小企業がガバナンスに取り組むべき理由

「ガバナンスは大企業だけのもの」という誤解がありますが、中小企業こそガバナンスの構築が必要です。その理由はいくつかあります。

まず、取引先や金融機関からの信頼獲得につながります。特に大企業との取引では、ガバナンス体制が整っているかどうかが取引条件に影響することも増えています。融資審査においても、ガバナンスの状況が評価対象となるケースが増えているのです。

次に、不正や業務ミスの防止効果があります。中小企業は少人数での業務遂行がほとんどですが、だからこそチェック機能を意識的に設けることが重要です。内部統制の仕組みを整えることで、不正行為やヒューマンエラーによる損失リスクを未然に防げます。

さらに、事業継続性の確保という側面もあります。経営者への過度な依存は、事業承継や緊急事態発生時に大きなリスクとなります。意思決定プロセスを明確化し、組織内で分散させることで、持続可能な経営基盤を築けるのです。

| ガバナンス構築のメリット | 具体的な効果 |

|---|---|

| 信用力の向上 | 取引先拡大、融資条件改善 |

| リスク管理強化 | 不正・ミスの防止、問題の早期発見 |

| 事業継続性確保 | スムーズな事業承継、緊急時の対応力向上 |

| 経営効率化 | 意思決定の質向上、業務プロセス最適化 |

ガバナンスは単なる「お守り」ではなく、経営課題を解決し企業成長を支える戦略的ツールと捉えましょう。今こそ自社の状況に合わせたガバナンス体制の構築に取り組んでみてはいかがでしょうか。

中小企業と大企業におけるガバナンスの違い

中小企業と大企業ではガバナンスの実践方法や重点が異なります。大企業では株主との関係や情報開示、社外取締役の設置など形式的な側面が重視されがちですが、中小企業では経営の実質的な質を高める仕組みづくりが中心となります。

中小企業のガバナンスで特に考慮すべき点として、オーナー経営者の存在があります。意思決定権が集中しやすい環境だからこそ、客観的な視点を取り入れる工夫が必要です。必ずしも社外取締役という形式にこだわる必要はなく、顧問や外部専門家の活用など、自社に合った形で第三者の視点を経営に取り入れることが効果的です。

また、リソース制約がある中で効率的なガバナンス体制を構築するためには、優先順位をつけた段階的なアプローチが重要になります。まずは基本的な社内ルールの整備や権限の明確化から始め、徐々に体制を強化していくとよいでしょう。

中小企業のガバナンスは、大企業の真似ではなく、自社の経営課題や成長段階に合わせたものであるべきです。形よりも実質を重視し、経営改善や企業価値向上に直結する仕組みを作ることが成功の鍵となります。

中小企業でも実践できるガバナンス強化の具体的方法

ここでは、リソースに限りがある中小企業でも無理なく取り組めるガバナンス強化の方法を紹介します。多くの経営者が「コストや人材不足でガバナンスまで手が回らない」と感じがちですが、実は小さな一歩から始められる効果的な施策がたくさんあるのです。適切なガバナンス体制を構築することで、業務効率の向上はもちろん、取引先や金融機関からの信頼獲得、不正防止、事業継続性の確保といった多面的なメリットが得られます。自社の状況に合わせて段階的に取り組むことで、限られたリソースでも企業価値の持続的な向上を実現することが可能です。今こそ、自社に合ったガバナンス強化への第一歩を踏み出しましょう。

経営の透明性を高める仕組みづくり

ガバナンス強化の第一歩は「経営の見える化」から始まります。経営者の頭の中だけにある情報や判断基準を組織内で共有することで、意思決定プロセスの透明性が高まり、経営の健全性が確保されます。

まず取り組むべきは定期的な経営会議の開催と議事録の作成・共有です。月次で財務状況や業績を確認する場を設け、重要な意思決定のプロセスを「見える化」しましょう。その際、決定事項だけでなく、検討した選択肢や判断理由も記録しておくと、後々の説明責任を果たす際に役立ちます。

次に、役割と責任の明確化も重要なポイントです。誰がどの業務に責任を持ち、どこまでの権限を持つのかを文書化することで、業務の重複や抜け漏れを防げます。特に小規模組織では「何となく」で進めがちな権限委譲も、明確なルールを設けることで効率的な業務遂行が可能になります。

財務情報の透明化も忘れてはなりません。経営者だけが財務状況を把握している状態から、部門責任者レベルでの共有を進めることで、全社的なコスト意識の向上にもつながります。

社外の視点を取り入れる効果的な方法

中小企業ではリソース制約から社外取締役の設置が難しいケースも多いですが、外部の客観的な視点を取り入れる方法は他にもあります。

最も取り組みやすいのは、既存の関係者を活用する方法です。顧問税理士や弁護士、メインバンクの担当者など、既に関係のある専門家に定期的な経営相談の機会を設けることで、外部の視点を経営に取り入れられます。彼らは多くの企業を見ているため、業界動向や他社の取り組みについての知見も得られる貴重な情報源となります。

また、異業種交流会やビジネス研究会への参加も効果的です。同じ立場の経営者との情報交換を通じて、自社の課題を客観的に見つめ直す機会が生まれます。こうした場での対話は、社内だけでは気づけなかった視点をもたらしてくれるでしょう。

さらに進んだ取り組みとしては、アドバイザリーボードの設置があります。社外取締役ほどの法的責任や負担はなく、定期的に経営への助言をもらえる仕組みとして、中小企業にも導入しやすい形態です。

いずれの方法も、外部の視点を「聞きっぱなし」にせず、どう経営に活かすかを社内で検討するプロセスを設けることが成功の鍵となります。

社内ルールの整備と浸透のポイント

ガバナンスの実効性を高めるためには、適切な社内ルールの整備と、それを組織全体に浸透させる取り組みが欠かせません。

まず基本となる規程類(就業規則、職務権限規程、稟議規程など)を整備しましょう。特に職務権限規程は「誰がどこまでの判断を行えるか」を明確にするもので、ガバナンスの基盤となる重要な文書です。これらは法令遵守の基本となるだけでなく、業務の標準化や効率化にも寄与します。

ルールを整備する際のポイントは以下の通りです。

特に重要なのは、ルールを「作って終わり」にしないことです。定期的な研修や日常的なコミュニケーションを通じて、ルールの意義を従業員に理解してもらい、実際の業務に活かしてもらうことが大切です。社員が「なぜこのルールが必要か」を理解していれば、形骸化を防ぎ、自律的な組織文化の醸成につながります。

内部通報制度の小規模組織向け構築法

内部通報制度は不正行為や問題の早期発見・対応に役立つ重要な仕組みですが、小規模組織では「誰に通報すればよいのか」という課題があります。人間関係が濃密な中小企業では、匿名性の確保や通報者保護の観点から工夫が必要です。

小規模組織に適した内部通報制度の構築方法としては、以下のような選択肢があります。

| 構築方法 | メリット | 導入難易度 |

|---|---|---|

| 顧問弁護士を窓口とする | 専門性が高く、独立性・秘匿性が確保できる | 中程度 |

| 外部委託サービスの活用 | 匿名性確保、専用システム利用可能 | 低い |

| 役員・監査役を窓口とする | 初期コスト低、即時対応可能 | 低い |

通報制度を機能させるためには、制度の存在と利用方法を社内に周知徹底することが重要です。また、通報者が不利益を被らないことを明確に保証し、実際に問題が解決された事例を共有することで、制度への信頼性を高めていきましょう。小さな組織だからこそ、問題の早期発見・早期対応ができれば、大きな不祥事を未然に防ぐことができます。

段階的に実施するガバナンス強化のステップ

ガバナンス強化は一度に完璧を目指すのではなく、段階的に取り組むことが持続可能なアプローチです。自社の状況や課題に応じて、以下のようなステップで進めていきましょう。

ステップ1:基本体制の整備(3〜6ヶ月) まずは経営の透明性を高める基本的な取り組みから始めます。定期的な経営会議の開催と議事録の共有、基本的な社内ルールの整備、役割と責任の明確化などが含まれます。これらは比較的少ない労力で着手できる項目です。

ステップ2:チェック機能の強化(6〜12ヶ月) 次に、意思決定や業務執行に対するチェック機能を強化します。社外の視点を取り入れる仕組み、内部通報制度の導入、リスクマネジメント体制の構築などが含まれます。この段階では社内の理解と協力を得ながら進めることが重要です。

ステップ3:持続的な改善体制の確立(1年以降) 最終的には、PDCAサイクルを回しながら継続的にガバナンスを改善していく体制を確立します。定期的な自己評価や外部評価、社内外の環境変化に応じた柔軟な見直しなどが含まれます。

特に重要なのは、自社の状況や規模に合った取り組みを選択することです。「大企業のようなガバナンス体制を一気に構築しなければならない」という思い込みは捨て、現実的なステップで着実に進めることが成功への道となります。まずは自社の最も優先度の高い課題に対応する施策から始めてみてはいかがでしょうか。

ガバナンスと関連する重要概念の違い

ここでは、ガバナンス(企業統治)と関連する重要概念の違いについて整理します。ビジネスの世界では「コンプライアンス」「リスクマネジメント」「内部統制」といった言葉がガバナンスと混同されがちですが、それぞれに異なる役割と意味があります。これらの違いを理解することで、効果的な経営管理体制の構築が可能になります。また、関連する法規制についても触れ、中小企業として最低限押さえるべきポイントを解説します。この知識を身につければ、「守りと攻め」のバランスの取れた経営基盤を整え、持続的な企業価値の向上につなげることができるでしょう。今一度、自社の体制を見直す機会として活用してください。

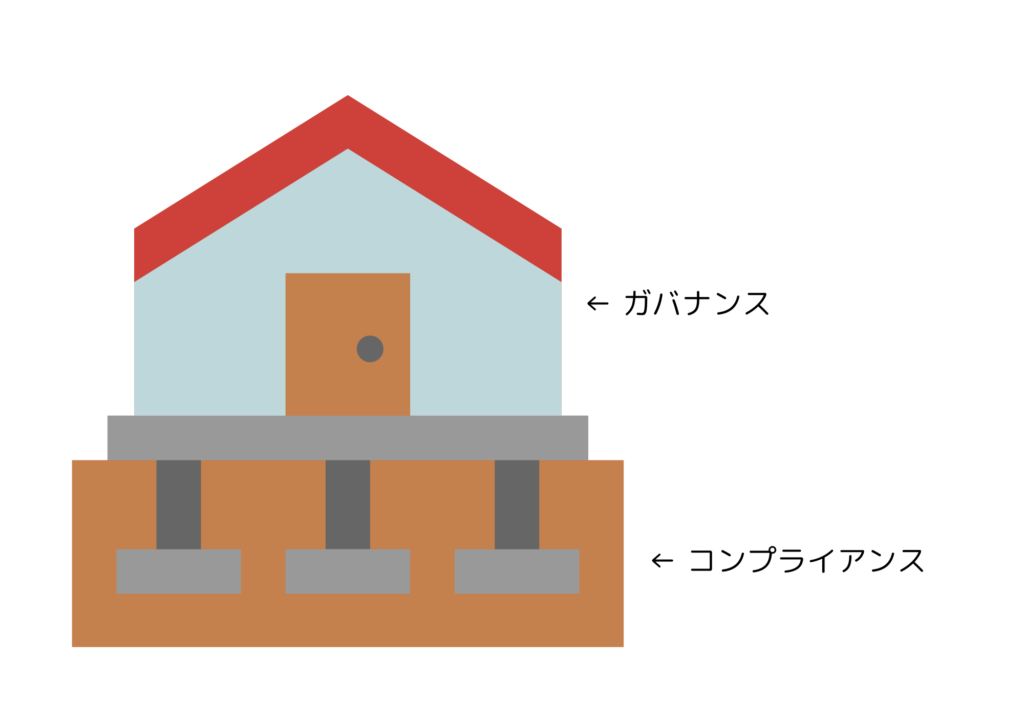

コンプライアンス(法令遵守)との違いと関係性

ガバナンスとコンプライアンスは密接に関連していますが、その目的と範囲には明確な違いがあります。コンプライアンスは「法令や社内規則の遵守」を意味し、主に「してはいけないこと」を明確にする「守りの姿勢」が特徴です。一方、ガバナンスは組織全体の統治の仕組みであり、企業価値の向上や持続的成長という「攻め」の側面も含んでいます。

コンプライアンスはガバナンスを構成する重要な要素の一つと位置づけられます。いくら成長戦略が優れていても、法令違反や不祥事が発生すれば企業の信用は一気に失墜するため、コンプライアンスはガバナンスの土台となる部分です。

両者を効果的に連携させるには、単なるルールの押し付けではなく、「なぜ法令や規則を守る必要があるのか」という理解を組織内で共有することが重要です。特に中小企業では、形式的な体制づくりよりも、経営者の姿勢や日常的なコミュニケーションを通じて、コンプライアンス意識を浸透させることが効果的でしょう。

リスクマネジメントとの違いと相互作用

リスクマネジメントは「企業活動に伴うリスクを特定・評価し、適切に対応する一連のプロセス」を指します。一方、ガバナンスはそれを含む、より広範な組織運営の仕組み全体を表します。

リスクマネジメントの主な流れは以下のとおりです。

- リスクの特定(何が起きる可能性があるか)

- リスクの評価(影響度と発生確率の分析)

- リスク対応(回避、軽減、移転、受容などの選択)

- モニタリングと見直し

これらのプロセスはガバナンスの重要な構成要素であり、効果的なリスクマネジメントがなければ、健全なガバナンス体制は成り立ちません。特に中小企業では、経営資源の制約から、すべてのリスクに同等の対応をすることは困難です。そこで、自社にとって重要度の高いリスクを特定し、優先順位をつけた対応を行うことが現実的なアプローチとなります。

例えば、取引先との契約リスク、情報セキュリティリスク、自然災害リスクなど、自社の事業継続に大きな影響を与える可能性のあるリスクから順に対策を講じていくとよいでしょう。リスクマネジメントを通じて企業の「弱点」を把握し、それを強化することで、ガバナンス全体の質が向上します。

内部統制との違いと連携方法

内部統制は「組織内の業務が適正かつ効率的に行われることを確保するための仕組み」です。ガバナンスが組織全体の方向性や目標達成に関わる大きな枠組みであるのに対し、内部統制はそれを支える具体的な業務プロセスや手続きのレベルでの統制を意味します。

内部統制の主な目的は以下の4つに整理されます。

中小企業における効率的な内部統制の構築には、まず「見える化」が効果的です。業務フローや権限の明確化、重要な判断や取引の記録を残すといった基本的な取り組みから始め、段階的に整備していくことをお勧めします。特に注意すべきは、「統制のための統制」に陥らないことです。過度に複雑な手続きは業務効率を下げるだけでなく、形骸化のリスクも高まります。

ガバナンスと内部統制を効果的に連携させるためには、定期的な見直しと改善のサイクル(PDCA)を回すことが重要です。内部統制の運用状況を監視し、問題点があれば迅速に是正する仕組みを取り入れることで、ガバナンス全体の実効性が高まります。

ガバナンス関連の法規制と中小企業への適用

ガバナンスに関連する主な法規制には、会社法や金融商品取引法などがありますが、その適用範囲や要求レベルは企業の規模や形態によって異なります。

会社法では、株式会社に対して基本的なガバナンス体制の整備を求めていますが、中小企業に関係する主なポイントは以下のとおりです。

| 会社の規模・種類 | 主な要求事項 |

|---|---|

| 非公開会社(中小企業の多く) | 取締役の設置、株主総会の開催など基本的な機関設計 |

| 大会社(資本金5億円以上または負債200億円以上) | 会計監査人の設置、監査役会の設置など追加要件あり |

また、金融商品取引法による内部統制報告制度(J-SOX)は上場企業が対象ですが、その取引先となる中小企業にも間接的な影響があります。大企業との取引において、ガバナンスや内部統制の状況を確認されるケースが増えているためです。

さらに、東京証券取引所が定める「コーポレートガバナンス・コード」は上場企業向けの原則ですが、その考え方は中小企業にも参考になります。特に「ステークホルダーとの適切な協働」や「適切な情報開示と透明性の確保」といった原則は、規模に関わらず企業価値向上に寄与するものです。

法規制への対応は「最低限のコンプライアンス」と捉えるのではなく、自社の経営基盤を強化し、社会的信頼を獲得するための機会と捉えることが大切です。今後もガバナンスに関する規制や社会的要請は強まる傾向にあるため、先を見据えた対応を検討してみましょう。

ガバナンス強化がもたらす効果とリスク対策

ここでは、中小企業がガバナンス強化に取り組むことで得られる具体的なメリットと、逆にガバナンスが機能しない場合に直面するリスクについて解説します。多くの経営者は「ガバナンス強化はコストがかかるだけ」と考えがちですが、実際には企業価値の向上、外部からの信頼獲得、リスク低減など多面的な効果があります。これらは短期的な業績向上だけでなく、持続的な成長基盤の構築にも直結するものです。自社のガバナンス体制を見直す際の判断材料として、また体制構築後の定期的な点検のガイドラインとして活用し、企業の競争力強化につなげてみてはいかがでしょうか。

ガバナンス強化による企業価値向上の具体例

ガバナンス強化は、目に見えにくいながらも確実に企業価値を高める効果があります。中小企業における具体的な成功事例を見ていきましょう。

製造業のA社では、社外取締役を1名招聘し経営会議に参加してもらうことで、これまで社内では気づかなかった新たな事業機会を発見。客観的な視点からの助言により、新規事業の立ち上げが実現し、3年間で売上が20%増加しました。

またサービス業のB社では、意思決定プロセスの透明化と情報共有の仕組み整備により、従業員の経営参画意識が向上。自律的な業務改善が活発化し、顧客満足度の上昇と人材定着率の改善につながりました。離職率が半減したことで採用コストも大幅に削減できています。

こうした事例に共通するのは、ガバナンス強化が単なる「不正防止」にとどまらず、積極的な企業価値創造の土台となっている点です。適切な経営監視体制は意思決定の質を高め、経営戦略の実効性を向上させます。また、透明性の確保はステークホルダーとの信頼関係構築に寄与し、協働を促進する効果があるのです。

取引先や金融機関からの信頼獲得につながるポイント

取引先や金融機関との関係強化は、中小企業にとって事業継続の生命線とも言えます。ガバナンス体制の充実は、こうした外部からの信頼獲得に大きく貢献します。

金融機関との関係では、融資審査の際にガバナンス体制の評価が重視される傾向が強まっています。特に注目されるポイントとして、経営の透明性確保、財務情報の信頼性、内部統制の状況などが挙げられます。これらが整備されていることで、融資条件の優遇や融資枠の拡大といった具体的なメリットにつながることがあります。

大企業との取引においては、サプライチェーン全体でのガバナンス強化が求められるケースが増加中です。特に、コンプライアンス体制や情報セキュリティ対策などについて、取引条件として明示的に要求されることも少なくありません。

効果的にアピールするためのポイントは以下の通りです。

こうした取り組みを通じて「リスクの少ない取引先」という評価を獲得できれば、新規取引の拡大や、より有利な取引条件の獲得につながるでしょう。

ガバナンスが機能しない場合に生じる主なリスク

ガバナンスの欠如や形骸化は、様々なリスクを企業にもたらします。実際に発生した事例から学び、予防策を講じることが重要です。

最も深刻なリスクの一つが不正行為の発生です。中小企業でも、経理担当者による資金の流用や、営業担当者による架空取引の計上といった不正は珍しくありません。特に権限が特定の人物に集中していたり、相互チェック機能が弱かったりする環境では、こうした不正が発生しやすくなります。

また、重大な経営判断ミスも看過できません。経営者の独断による無理な事業拡大や投資判断が、資金繰り悪化や事業失敗につながるケースは少なくありません。こうした判断に対する適切なチェック機能がないことが原因です。

さらに、法令違反や社会的責任の不履行による信用失墜も重大なリスクです。労務問題やハラスメント、環境規制違反などの問題が発生した場合、その対応の遅れが企業の存続にも関わる事態を招くことがあります。

これらのリスクに対する予防策として特に重要なのが、「権限の分散と相互チェック」「情報の透明化と共有」「外部視点の導入」です。小規模組織でも実践できる具体的な対応として、複数人での決裁プロセス導入、定期的な業務報告会の開催、顧問などの第三者による定期的なチェックなどが効果的でしょう。

中小企業におけるガバナンス体制の定期的な見直し方法

ガバナンス体制は構築して終わりではなく、継続的な見直しと改善が不可欠です。特に中小企業では、経営環境や組織の変化に応じて柔軟に対応することが重要になります。

効果的な見直しのサイクルとして、PDCAの考え方を活用しましょう。

| ステップ | 具体的な実施項目 |

|---|---|

| Plan(計画) | ガバナンス目標の設定、課題の特定、改善計画の策定 |

| Do(実行) | 計画に基づいた体制の構築・運用、全社への周知徹底 |

| Check(評価) | 運用状況の確認、効果測定、問題点の洗い出し |

| Act(改善) | 評価結果に基づく改善策の実施、体制の更新 |

特に「Check(評価)」のステップでは、以下のような視点からの点検が有効です。

見直しの頻度としては、半年から1年に一度の定期的な総点検と、組織変更や事業環境の大きな変化があった際の臨時点検を組み合わせるとよいでしょう。

また、形骸化を防ぐためには、経営トップの継続的なコミットメントが不可欠です。定期的な社内メッセージの発信や、ガバナンス関連の取り組みへの積極的な参加を通じて、その重要性を組織全体に浸透させることが大切です。

さらに、外部環境の変化にも目を向けておくことも重要です。法規制の改正や業界標準の変化、取引先からの新たな要請などに対応できるよう、常にアンテナを張っておきましょう。

まとめ

最後までお読みいただき、誠にありがとうございます。ガバナンスという言葉は難解に感じられるかもしれませんが、本質は「健全な企業経営を支える仕組み」です。中小企業だからこそガバナンスが重要であり、自社の状況に合わせた取り組みを段階的に進めることで、持続的な成長と信頼獲得につながります。この記事が皆様の企業経営の一助となれば幸いです。

本記事の重要ポイントをもう一度おさらいします。

- ガバナンスは「大企業だけのもの」ではなく、中小企業こそ取り組むべき経営基盤の要素

- 適切なガバナンス体制の構築により、取引先や金融機関からの信頼獲得、不正防止、業務効率化などの多面的なメリットが得られる

- 中小企業のガバナンスは形式より実質を重視し、自社の経営課題や成長段階に合わせたアプローチが効果的

- 権限の分散と相互チェック、透明性の確保、外部視点の導入がガバナンスの基本原則

- 一度構築したガバナンス体制は定期的に見直し、形骸化を防ぐことが重要

ガバナンス強化は一朝一夕で完成するものではありません。小さな一歩から始め、着実に改善を重ねていくことが大切です。経営環境や組織の変化に応じて柔軟に対応しながら、健全な企業統治の仕組みを育てていきましょう。そうすることで、企業価値の持続的な向上と、ステークホルダーからの信頼獲得という好循環を生み出すことができます。