インタビューとヒアリングの違いを徹底解説|中小企業経営者が知るべき効果的な使い分け術

「お客様の声をもっと聞きたいのに、うまく本音を引き出せない」「社内の改善点を把握したいけれど、効果的な方法がわからない」そんな悩みを抱えている経営者の方は多いのではないでしょうか。

実は、多くの方が混同しがちなインタビューとヒアリングには、それぞれ明確な目的と特徴があるのです。この違いを理解して適切に使い分けることで、限られた時間の中でも顧客ニーズの把握から社内改善まで、驚くほど効果的な情報収集が可能になります。本記事では、中小企業の現場ですぐに実践できる具体的な手法をご紹介していきます。

目次

ビジネス現場での使い分けが成果を左右する基本原則|インタビューとヒアリングの本質的違い

多くの経営者の方が日々の業務で「お客様の本音をもっと聞きたい」「社内の改善点を効率的に把握したい」といった課題を抱えていらっしゃるのではないでしょうか。実は、こうした情報収集で頻繁に使われる「インタビュー」と「ヒアリング」には、明確な違いと使い分けのコツがあるのです。この2つの手法を正しく理解して適切に活用することで、限られた時間の中でも驚くほど効果的な情報収集が可能になります。ここでは、中小企業の現場ですぐに実践できる具体的な使い分け方法をお伝えしていきます。

情報発信を目的とするインタビューと情報収集を目的とするヒアリングの違い

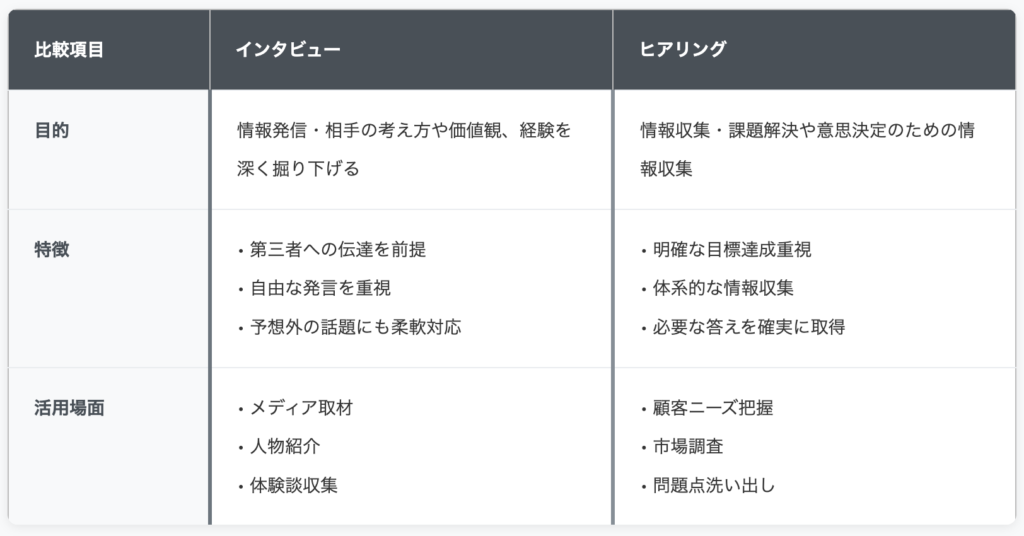

インタビューとヒアリングの最も重要な違いは、その根本的な目的にあります。インタビューは相手の考え方や価値観、経験などを深く掘り下げることが主目的で、その情報を第三者に伝えることを前提としている場合が多いです。

一方でヒアリングは、特定の課題解決や意思決定のために「相手から情報を収集する」ことが主目的となります。たとえば、顧客ニーズの把握、市場調査、社内の問題点洗い出しなど、明確な目標達成のために必要な情報を効率的に集めることに重点を置いています。

この目的の違いが、質問の仕方や進行方法に大きな影響を与えるのです。インタビューでは相手の自由な発言を重視し、予想外の話題でも柔軟に対応していきます。対してヒアリングでは、事前に設定した項目に沿って体系的に情報を収集し、必要な答えを確実に得ることを優先するわけですね。

主導権の所在による質問スタイルと得られる情報の質の比較

主導権の所在は、インタビューとヒアリングを区別する重要なポイントといえるでしょう。インタビューでは質問者(インタビュアー)が主導権を握り、事前に準備した質問を中心に進行していくのが特徴です。効果的な営業活動においても、「優秀な営業マンの特徴と必須スキルを徹底解説」で解説されているように、適切な質問技術が成果を左右する重要な要素となります。回答者の話を引き出しながら、必要に応じて深掘りする質問を投げかける形になります。

この手法により得られる情報は、相手の感情や価値観が込められた深みのある内容となります。予想していなかった視点や新しい発見が生まれやすく、人間性や背景にあるストーリーも同時に把握できるというメリットがあるのです。

ヒアリングでは話し手(回答者)が主導権を握り、対話形式で回答に応じて質問を変更・深掘りしながら情報を収集していきます。効率的に必要な情報を網羅でき、複数の相手から同じ項目について聞くことで比較分析も可能になるわけです。ただし、相手の本音を引き出すには、信頼関係の構築と適切な質問順序の設計が欠かせません。

目的に応じた最適な手法選択のための実践的判断基準

実際の業務でどちらの手法を選ぶべきか迷った時は、以下の判断基準を参考にしていただけたらと思います。まず「何のために情報を得たいのか」を明確にすることから始めましょう。お客様の事例紹介や採用候補者の人物像把握など、相手の魅力を引き出したい場合はインタビューが適しています。

市場調査や商品改善のためのニーズ把握、社内の課題洗い出しなど、具体的な問題解決が目的の場合はヒアリングを選択するのが効果的です。時間制約も重要な要素で、短時間で効率的に情報を集めたい場合はヒアリング、じっくりと相手の話に耳を傾ける時間がある場合はインタビューが向いているでしょう。

相手との関係性も考慮すべきポイントです。初対面や関係性が浅い相手には構造化されたヒアリングが安心感を与え、信頼関係が築けている相手にはインタビュー形式で深い話を引き出すことができます。このように複数の観点から総合的に判断することで、目的に最も適した手法を選択し、質の高い情報収集を実現していただけるはずです。

中小企業の現場で即実践できる活用方法|限られた時間と予算で最大効果を生む手法

「限られた時間と人員の中で、どうすれば効果的に情報収集ができるのだろうか」そんな悩みを抱えながら、日々奮闘されている経営者の方は多いはず。中小企業特有の制約条件を踏まえながらも、インタビューとヒアリングを戦略的に使い分けることで、驚くほど質の高い情報を収集できるようになるのです。ここでは、現実的な制約の中で最大の効果を得るための実践的手法を、具体例とともにご紹介していきます。

顧客ニーズ把握と商談力向上を実現するヒアリング設計のポイント

効果的なヒアリングで顧客との信頼関係を築くには、事前準備が成功の鍵を握っています。まず「なぜこの商品に関心を持たれたのか」「現在抱えている課題は何か」といった仮説を立て、それを検証する質問項目を整理することから始めましょう。

実際のヒアリング進行では、相手がリラックスできる雰囲気作りから始めることが重要です。業界の一般的な話題や簡単な質問で会話をスタートし、徐々に核心に迫っていく流れを作ります。また、相手の回答に対して「なるほど、それは具体的にはどのような状況でしょうか」といった深掘り質問を織り交ぜることで、表面的でない本音を引き出せるようになります。

情報整理の段階では、聞き取った内容を「課題」「要望」「制約条件」の3つに分類し、次回の商談や提案に活かせる形でまとめることがポイントです。このシステマティックなアプローチにより、より効果的な提案が可能となり、商談の質を高めることができるでしょう。

社内改善とチーム連携強化に活用するインタビュー手法の具体例

社内の課題発見や改善提案を効果的に行うには、インタビュー形式での情報収集が威力を発揮します。定期的な1on1ミーティングや改善提案の場面では、「最近の業務で感じていることを自由に話してもらえますか」といったオープンな質問から始めることが効果的です。このような取り組みは「従業員エンゲージメントを高めるには?経営者が今日から始められる効果的アプローチ」でも詳しく解説されているエンゲージメント向上施策の一環としても機能します。

従業員との信頼関係構築においては、相手の話を最後まで聞く姿勢と、否定せずに受け止める態度が欠かせません。また「どんなことにやりがいを感じているか」「困っていることがあれば遠慮なく教えてほしい」といった質問を通じて、表面化していない課題や要望を把握できるようになります。

チーム連携の強化には、プロジェクト終了時の振り返りインタビューが特に有効です。個人の意見を聞くだけでなく、その内容をチーム全体で共有する仕組みを作ることで、組織学習と改善文化の醸成につながっていくでしょう。一人ひとりの想いや経験を大切にすることが、結果的に企業全体の成長力向上をもたらしてくれるのです。

デジタルツールを活用した効率的な情報収集システムの構築方法

現代のビジネス環境では、デジタルツールの活用が情報収集の効率化に大きく貢献してくれます。ZoomやTeamsといったオンライン会議システムを使えば、遠方の顧客や在宅勤務の従業員とも手軽にインタビューやヒアリングを実施できるでしょう。

録音・録画機能の活用も見逃せないポイントです。相手の了承を得た上で会話を記録することで、メモに集中しすぎて話を聞き逃すリスクを回避できます。また、Google ドライブやNotionなどのクラウドサービスを活用すれば、収集した情報をチーム全体で共有し、継続的に活用することが可能になります。

中小企業でも導入しやすい低コストツールとしては、Googleフォーム(無料)やSurveyMonkey(基本プランは無料)を使ったアンケート収集、SlackやChatworkでの日常的なコミュニケーション記録活用などが挙げられます。

これらのツールを組み合わせることで、従来よりもはるかに効率的で質の高い情報収集システムを構築していただけるはずです。

失敗パターンから学ぶ成功の実践ガイド|よくある課題と効果的な解決策

「インタビューやヒアリングをやってみたけれど、思ったような成果が得られなかった」そんな経験をお持ちの経営者の方は多いのではないでしょうか。実際、多くの方が陥りがちな失敗パターンがあり、それを知ることで同じ問題を未然に防ぐことができるのです。ここでは、現実の課題とその解決策を具体的に解説し、継続的に質の高い情報収集を実現するための実践的な仕組み作りをお伝えします。

情報収集で陥りがちな失敗例と現場で使える改善アプローチ

情報収集において多くの実務者が直面する課題の一つは、質問の仕方に偏りがあることです。「はい」「いいえ」で答えられるクローズドクエスチョンばかりを投げかけてしまい、相手の本音や深い課題を引き出せないケースが見られます。また、自分の仮説に固執しすぎて相手の予想外の意見を見落とすことも、せっかくの機会を無駄にしてしまう原因となっているのです。

改善アプローチとしては、オープンクエスチョン(自由回答形式の質問)とクローズドクエスチョン(選択肢形式の質問)をバランスよく組み合わせることが効果的です。「どのような点でお困りですか」といった自由回答の質問で相手の想いを引き出し、その後「具体的には〇〇ということでしょうか」と確認する流れを作ります。また、事前に複数のシナリオを想定し、相手の回答に応じて柔軟に質問を変える準備をしておくことで、より深い情報を得られるようになるでしょう。

継続的な改善を図るには、実施後の振り返りを習慣化することが欠かせません。何がうまくいったか、どこで躓いたかを記録し、次回に活かす仕組みを作ることで、着実にスキル向上を実現していただけるはずです。

質問設計から結果分析まで体系的に進める実施フローの作り方

効果的な情報収集を継続的に実現するには、体系化された実施フローの確立が不可欠です。事前準備の段階では、目的の明確化と仮説設定から始めましょう。「何のために情報を集めるのか」「どのような結果を期待しているのか」を具体的に定義し、それに基づいて質問項目を設計していきます。

実施段階では、相手との信頼関係構築を最優先に考えることが重要です。リラックスできる雰囲気作りから始まり、相手のペースに合わせながら進行し、最後まで丁寧に話を聞く姿勢を保ちます。また、得られた情報は必ずその場でメモを取り、重要なポイントについては確認を取るようにしましょう。

事後の分析フェーズでは、収集した情報を「課題」「要望」「制約条件」に分類し、次のアクションプランに落とし込みます。単に話を聞いて終わりではなく、必ず具体的な改善策や提案につなげることで、情報収集の真価を発揮できるようになるのです。

継続的なスキル向上とチーム内でのノウハウ共有の仕組み作り

個人のスキル向上だけでなく、組織全体の情報収集力を底上げするには、チーム内でのノウハウ共有が欠かせません。定期的な会議で成功事例と失敗事例を率直に共有し、そこから得られた学びをチーム全体で検討する場を設けることが重要です。実施頻度は組織の状況に応じて月1回程度から四半期に1回程度まで調整可能です。

効果的な共有方法としては、実際の質問例や相手の反応、うまくいった進行方法などを具体的に紹介することがポイントです。また、困った場面での対処法や、予想外の展開への対応方法なども積極的に共有することで、チーム全体のレジリエンス向上につながります。

継続的な改善サイクルを回すには、定期的な振り返りとブラッシュアップの仕組み作りが重要です。四半期ごとに情報収集の質と成果を評価し、必要に応じて手法の見直しや新しいツールの導入を検討していく、そんな文化を築いていただけたらと思います。一人ひとりの経験を組織の財産として活用し、共に成長していく環境こそが、持続的な競争優位性の源泉となるでしょう。

まとめ

最後までお読みいただき、ありがとうございました。インタビューとヒアリングという身近な手法について、その違いと実践的な活用方法をお伝えさせていただきました。多くの方が混同されがちなこの2つの手法を正しく理解し、使い分けることで、限られた時間の中でも驚くほど効果的な情報収集が可能になります。ここで、本記事の重要なポイントを改めてご紹介いたします。

記事の重要ポイント

- インタビューは情報発信目的で相手の価値観や経験を深く掘り下げ、ヒアリングは情報収集目的で課題解決に必要な情報を効率的に集める

- インタビューでは質問者が主導権を握り深みのある情報を得られ、ヒアリングでは対話形式で体系的な情報収集が可能である

- 目的の明確化、時間制約、相手との関係性を総合的に判断して最適な手法を選択する

- 事前準備から結果活用まで体系化されたフローを確立し、継続的な改善サイクルを回す

- デジタルツールを活用することで中小企業でも効率的で質の高い情報収集システムを構築できる

中小企業の現場では限られたリソースの中で最大の効果を求められますが、今回ご紹介した手法を実践していただくことで、顧客ニーズの把握から社内改善まで、より戦略的で効果的な情報収集が実現できるはずです。まずは明日からの業務で、記事でお伝えした判断基準を使って適切な手法を選択し、質の高い情報収集に取り組んでみてください。継続的な実践と改善により、必ずや組織全体の成長力向上につながることでしょう。