【社労士監修】アルバイト・パートの社会保険適用で差をつける!コスト増を人材確保の武器に変える経営戦略

「社会保険適用拡大で人件費が増えるのでは?」

「どのアルバイトが対象になるのか判断が難しい…」

こんな悩みを抱える中小企業経営者のみなさん、実はこの制度変更は単なるコスト増ではなく、人材確保の好機と捉えることができるのです。2024年10月から施行される社会保険適用拡大により、従業員51人以上の企業ではアルバイト・パートへの対応が必須となりました。

この記事では法令遵守の観点だけでなく、経営戦略として社会保険適用をどう活かすべきかを解説します。適切に対応することで人材定着率の向上や採用競争力の強化につながり、結果的に企業の持続的成長を実現できるでしょう。

人件費が増える…とついネガティブに捉えがちだけど、制度の本質を知れば“ピンチはチャンス”ってこともあるよ!

採用や定着に悩んでいる企業さんこそ、注目してほしい制度なんだ。

目次

中小企業経営者必見:社会保険適用拡大の実務ポイントと対応策

ここでは、2024年10月から施行された社会保険適用拡大について、実務面での重要ポイントと具体的対応策を解説します。従業員51人以上の企業に適用範囲が広がったこの制度改正は、多くの中小企業にとって対応が急務となっています。適切な対応を行わなければ罰則リスクも発生する一方で、効率的な制度運用により人材確保や従業員満足度向上などのメリットを引き出すことも可能です。法令順守と経営効率の両立を図りながら、この制度変更をビジネスチャンスに変える方法を見ていきましょう。

従業員数51人以上100人以下の企業に新たに適用された社会保険制度の要点と実務上の重要事項

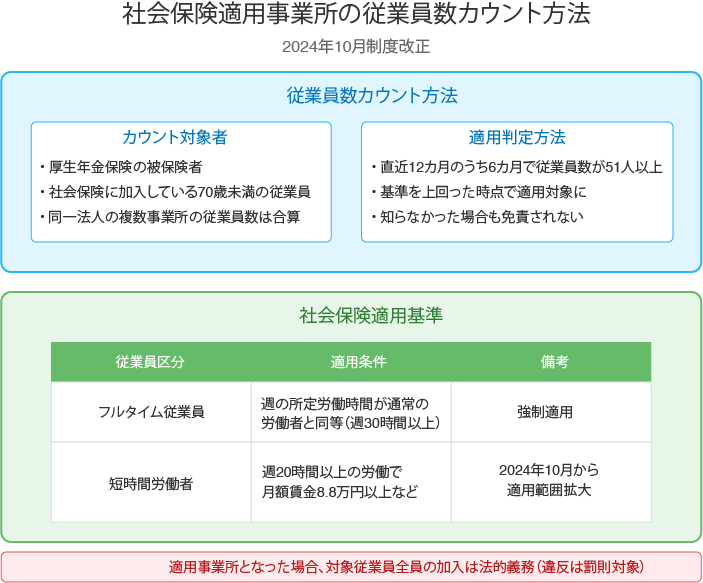

2024年10月からの制度改正により、従業員51人以上の企業は社会保険の適用事業所となりました。この改正は厚生年金保険と健康保険の加入対象を拡大するもので、従来の「週30時間以上」(※通常の労働者の所定労働時間が40時間の場合)という基準に加え、短時間労働者にも適用範囲が広がっています。

適用事業所となった場合、対象となる全従業員を加入させることは法的義務であり、違反した場合は罰則の対象となることを認識しておく必要があります。特に注意すべきは、事業主が知らなかったという理由は免責されないという点です。

適用事業所の判定は「厚生年金保険の被保険者」で行われ、現在社会保険に加入している70歳未満の従業員数でカウントされます。この従業員数は、直近12カ月のうち6カ月で基準を上回った段階で適用対象となります。また、同一法人であれば複数の事業所の従業員数を合算して判断されるため、支店や営業所がある企業は特に注意が必要です。

社会保険適用事業所になると、毎月の保険料負担が発生するほか、被保険者資格取得届などの各種手続きも必要となります。まずは自社が適用事業所に該当するか確認し、該当する場合は速やかに年金事務所への届出と体制整備を行いましょう。

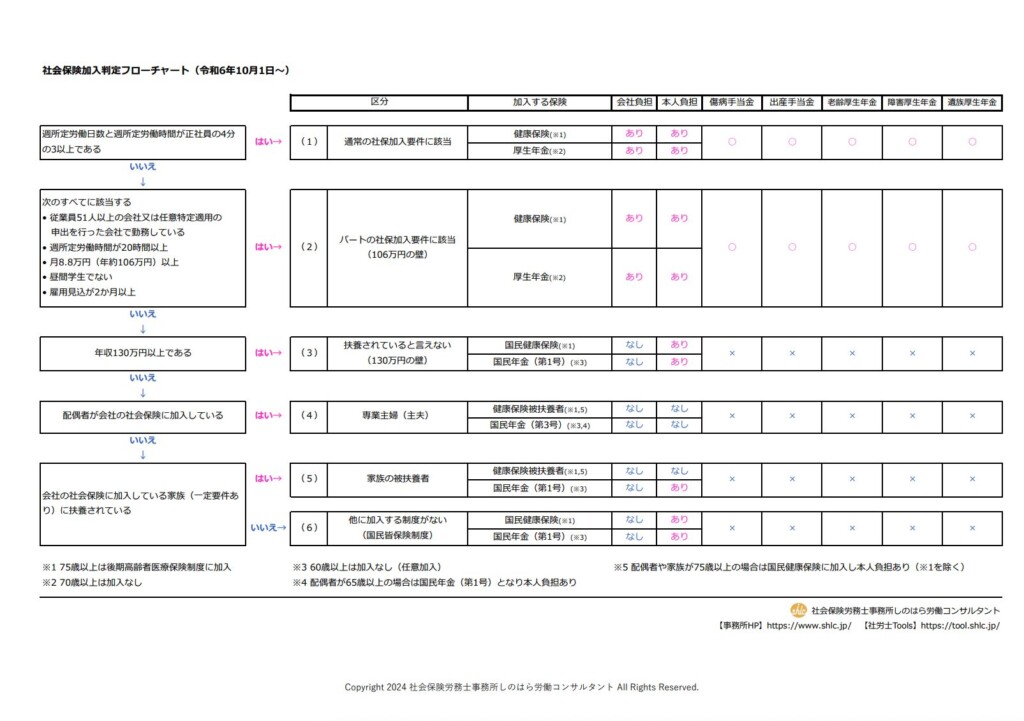

アルバイト・パート従業員の社会保険加入4要件と判断基準

パートやアルバイトが社会保険に加入する条件は、以下の4つの要件すべてを満たすかどうかで判断されます。

- 週の所定労働時間が20時間以上であること

- 月額賃金が8.8万円以上であること

- 2ヶ月を超える雇用の見込みがあること

- 学生でないこと(ただし、夜間や通信制の学生、休学中の学生、また一定の条件を満たす昼間学生は加入対象となります)

特に注意が必要なのは、労働時間の判断基準です。所定労働時間とは、就業規則や雇用契約書で定められた時間を指し、残業時間は含まれません。しかし、恒常的に残業がある場合や、実態と契約上の時間が大きく乖離している場合は、実態に基づいて判断されます。

月額賃金の算定においては、基本給のほか、諸手当を含む所定内賃金が対象となります。ただし、臨時に支払う賃金(結婚手当、慶弔見舞金など)、1月を超える期間ごとに支払う賃金(ボーナス、決算賞与など)、時間外労働・休日労働・深夜労働に対する割増賃金(残業代など)、最低賃金法で算入不要な賃金(精皆勤手当、通勤手当、家族手当など)は含まれません。

正確な判断のためには、以下の計算式を活用しましょう。

| 項目 | 計算方法 |

|---|---|

| 月額賃金 | 基本給+諸手当(通勤手当・残業代等)+歩合給 |

| 所定労働時間 | 1日の所定労働時間×週の所定労働日数×4.3週 |

この判断基準をもとに、今すぐ全従業員の労働条件を点検し、加入漏れがないか確認することをお勧めします。万一、加入すべき従業員が未加入だった場合、遡及して加入手続きを行う必要があります。

“誰が対象かよく分からない…”という声、実はよく聞くんだ。

でも、4つの要件に沿って一つずつ確認すれば、意外とクリアに判断できるよ。

チェックリストを作って、ルールを“見える化”するのがポイントだね!

法令遵守と経営効率を両立させる社会保険事務の効率化手法

社会保険事務は煩雑で時間がかかるものですが、いくつかの効率化手法を取り入れることで、法令遵守と業務効率の両立が可能となります。

最も効果的な方法は電子申請の活用です。日本年金機構が提供する「e-Gov電子申請システム」を利用すれば、郵送や窓口提出の手間が省け、処理状況もオンラインで確認できるようになります。初期設定に時間はかかりますが、長期的には大幅な時間短縮につながるでしょう。

労働時間と給与の管理システムを連携させることも重要なポイントです。社会保険の適用判断は労働時間と給与に基づくため、これらのデータを一元管理できるシステムを導入することで、判断ミスや漏れを防ぐことができます。

効率化のためのチェックポイント

これらの効率化を進めることで、本来の事業運営に集中する時間を確保しながら、法令遵守も実現できます。

未加入や手続きミスが発覚した場合の是正措置と対処法

社会保険の未加入や手続きミスが発覚した場合、迅速かつ適切な対応が求められます。発覚したらまず行うべきは直ちに加入手続きを行うことです。未加入期間があった場合も、遡及して加入手続きを行う必要があります。保険料の時効は2年間であるため、通常は最長2年間分の保険料を納付することになります。

未加入期間の保険料については、事業主と従業員の双方が負担することになりますが、事業主負担分はもちろん、本来従業員が負担すべき分についても事業主が全額負担するケースが多いのが実情です。

手続きミスへの対応フロー

- 未加入・手続きミスの事実確認と範囲の特定

- 年金事務所への相談と対応方針の確認

- 遡及加入手続きの実施

- 保険料の納付

- 従業員への説明と今後の再発防止策の実施

なお、故意に未加入や虚偽の届出を行った場合、健康保険法や厚生年金保険法により、懲役または罰金といった罰則が定められていることを認識しておきましょう。適用逃れを目的とした勤務時間の操作なども、調査により実態が判明した場合は同様のリスクがあります。

社会保険適用事業所としての責任と義務:押さえるべきポイント

社会保険適用事業所には、さまざまな責任と義務が発生します。最も基本的なのは、対象となる従業員全員を漏れなく加入させ、毎月の保険料を納付することです。

この他にも押さえておくべき主な義務には以下のようなものがあります。

特に注意が必要なのは、これらの届出には期限があり、期限内に提出しないと罰則の対象となる可能性があるという点です。また、従業員からの健康保険証の取得や傷病手当金の申請などについても、適切にサポートする責任があります。

適用事業所としての義務を果たすためには、担当者を明確にし、年間スケジュールを作成して計画的に対応することが重要です。また、制度変更や法改正にも常にアンテナを張り、最新情報を入手する努力も欠かせません。

社会保険の適正な運用は、企業の社会的信用やコンプライアンスに直結する問題です。単なる義務と捉えるのではなく、従業員の福利厚生の充実による人材確保や定着率向上など、経営戦略の一環として前向きに取り組むことが大切です。

社会保険適用拡大に伴う人事・労務管理の実務ポイント

ここでは、近年進められている社会保険の適用拡大に伴い、中小企業が対応すべき人事・労務管理の実務ポイントを詳しく解説します。2024年10月からさらに適用範囲が広がる社会保険制度。パートやアルバイトを含む短時間労働者への適用拡大は、企業にとって人件費構造の変化や労務管理の見直しを迫る重要な課題となっています。適切な対応を行うことで、トラブルを回避するだけでなく、従業員の福利厚生の充実による人材確保のメリットも期待できます。

社会保険適用対象者の判定方法と継続的な管理体制の構築

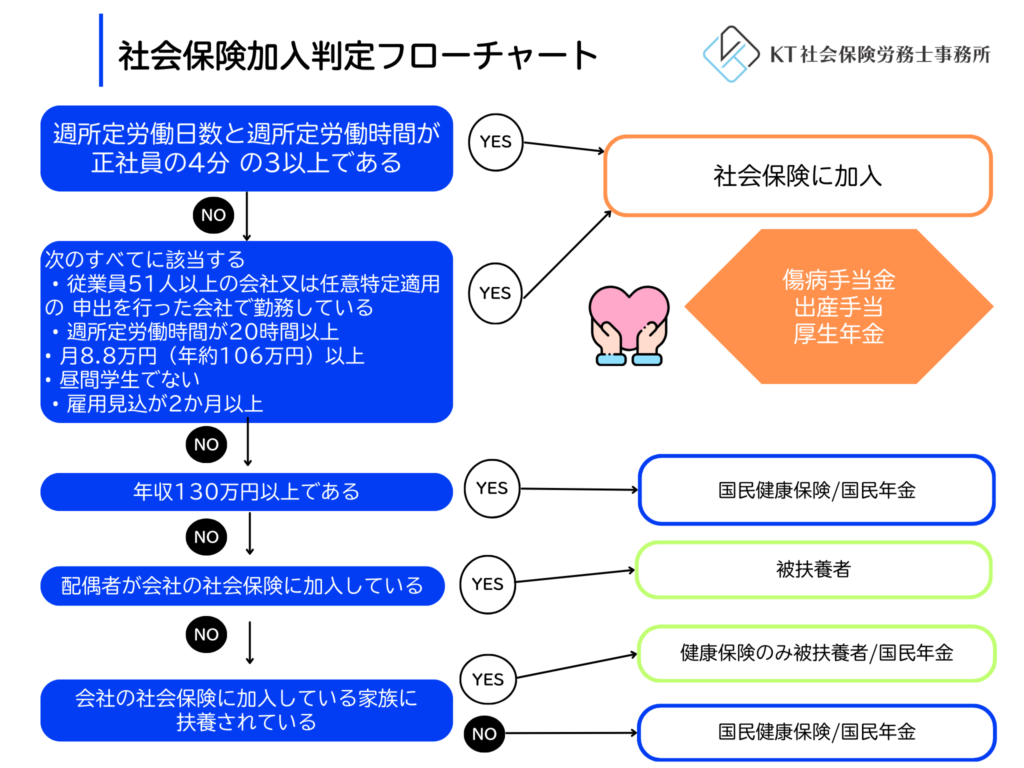

社会保険の適用対象となる従業員を正確に判定することは、法令遵守の第一歩です。現在の適用要件は、週の所定労働時間がフルタイム労働者の4分の3未満でも、

- 週の所定労働時間が20時間以上

- 月額賃金8.8万円以上

- 2カ月を超える雇用見込み

- 学生除外(一部例外あり)

- 従業員規模51人以上の事業所(2024年10月1日以降)

の5条件を満たす場合、社会保険の加入が必要となります。

これらの条件を継続的に管理するために、労働時間と給与のデータを一元管理するシステムの導入を検討しましょう。日本年金機構への資格取得届の提出が遅れると、罰則の可能性もあるため注意が必要です。

適用対象者の把握には、以下のステップが効果的です。

- 全従業員の勤務形態と労働時間の棚卸し

- 社会保険加入条件に照らした対象者リストの作成

- 毎月の労働時間と給与の変動チェック体制の構築

- 対象者の適用漏れを防ぐダブルチェック体制の整備

社会保険適用による人件費構造の変化と予算管理のポイント

社会保険の適用拡大により、企業の人件費負担は確実に増加します。健康保険料と厚生年金保険料の事業主負担分は、短時間被保険者1人あたり年間約24.5万円程度の負担増となるため、適用対象者が増えれば、その分コストアップとなるでしょう。

人件費増加への対応として、以下の3つの方向性を検討することをお勧めします。

| 対応策 | メリット | 注意点 |

|---|---|---|

| 業務効率化による人件費の最適化 | 生産性向上・残業削減 | 従業員の負担増加に配慮 |

| キャリアアップ助成金などの活用 | 負担軽減・制度移行の円滑化 | 申請手続きの期限確認 |

| 価格転嫁や付加価値向上 | 収益構造の改善 | 顧客理解の獲得が必要 |

予算管理においては、四半期ごとに社会保険料の変動をチェックし、年間の人件費予測を更新する仕組みを構築しましょう。社会保険料は標準報酬月額の改定により変動するため、定期的な見直しが欠かせません。

従業員への制度説明と質問対応:現場で役立つコミュニケーション方法

社会保険の適用拡大は、従業員にとって「手取り減少」と「将来の年金増加」という二面性があります。特に扶養内で働くパート従業員からは不安や疑問の声が上がりやすいため、丁寧な説明が求められます。

説明会では保険料負担だけでなく、傷病手当金や出産手当金などの給付面のメリットも具体的な金額を示して説明しましょう。また、国民年金から厚生年金への切り替えにより、老後の年金額がどう変わるかの具体例も効果的です。

説明会や個別相談の際に役立つのが、以下のようなQ&A集の準備です。

制度説明資料は厚生労働省や日本年金機構の無料資料(「社会保険加入のメリットや手取りの額の変化について」など)を活用し、自社の状況に合わせてカスタマイズするとよいでしょう。

社会保険適用拡大に伴い、就業規則と雇用契約書の見直しは必須です。特に、勤務時間や賃金に関する規定は、適用要件と密接に関連しているため、慎重な検討が必要となります。

就業規則と雇用契約書の見直しポイントと必要な変更事項

就業規則で見直すべき主な項目は以下の通りです。

就業規則の変更後は、従業員への周知と労働基準監督署への届出を忘れずに行いましょう。特に就業規則の変更は労働基準監督署への届出が法的に必要です。

雇用契約書についても、社会保険の適用条件を満たす可能性がある場合は、その旨を明記することで後のトラブル防止につながります。

変更に際しては、労働条件の不利益変更とならないよう注意が必要です。週20時間以上の労働を希望しない従業員に対しては、希望に応じた勤務形態の選択肢を用意するなどの配慮も検討すべきでしょう。

社会保険適用拡大に伴い、就業規則の適切な届出も重要です。適切な手続き方法については、こちらの記事をご参照ください。

労働時間管理と給与計算の連携:社会保険適用事業所として押さえるべき実務

社会保険適用事業所として最も重要なのが、正確な労働時間の把握と給与計算の連携です。従業員の実労働時間が週20時間を超えているにもかかわらず、社会保険に未加入の状態は法令違反となります。

| 管理項目 | 管理方法 | 連携ポイント |

|---|---|---|

| 労働時間 | ICカード・タイムカード | 週単位の集計機能の活用 |

| 賃金額 | 給与ソフト・台帳 | 月額変動の監視設定 |

| 雇用期間 | 契約書・更新記録 | 2ヶ月超の雇用見込み管理 |

労働時間管理システムと給与計算ソフトの連携により、社会保険の適用判定を自動化する仕組みを構築することで、管理の手間を大幅に削減できるだけでなく、適用漏れによる法令違反リスクも回避できます。

また、複数の事業所で勤務する従業員の場合、労働時間を通算して適用判断する必要があるため、入社時に他の勤務先の有無を確認することも重要です。併せて、電子申請の積極的な活用により、社会保険の手続きにかかる事務負担も軽減可能です。給与計算から年末調整、社会保険手続きまでを一貫して処理できるシステムの導入も検討すべきです。

労働時間管理と給与計算の適切な連携は、試用期間の評価や延長判断にも影響を与えます。試用期間延長の適法性と実務対応については、こちらの記事で詳しく解説しています。

社会保険適用拡大を経営戦略に活かす方法

ここでは、多くの中小企業が負担増と捉えがちな社会保険適用拡大を、むしろ経営戦略として活用する方法を解説します。2024年10月からの適用拡大により、厚生年金保険の被保険者数が51人以上在籍している企業等で働くパートやアルバイトも社会保険の対象となるケースが増えます。一見コスト増に思えるこの制度改正も、視点を変えれば企業成長の絶好のチャンスとなります。採用力強化、人材定着率向上、生産性アップなど、ビジネス成長の原動力として社会保険適用を戦略的に活用する方法を知れば、他社との差別化も可能になるでしょう。

社会保険完備を採用競争力向上につなげる採用戦略

人材獲得競争が激化する中、社会保険完備は強力な採用武器となります。特にパートやアルバイトの採用市場において、社会保険の適用は大きな差別化要素になるのです。

求人票に「社会保険完備」と記載するだけでなく、その具体的なメリットを明記することが採用成功への鍵となります。例えば、「傷病手当金で病気やケガの際も安心」「将来の年金額アップ」「出産手当金で産休中も収入確保」など、応募者にとって魅力的な制度内容を具体的に訴求しましょう。

採用面接の際には、国民健康保険と比較した健康保険のメリットや、国民年金と比較した厚生年金の上乗せ部分について説明すると効果的です。特に、扶養内で働きたいと考える応募者に対しては、収入増と社会保険のメリットを総合的に考えることで、扶養範囲を超えても手取り減とならないケースもあることを説明できると良いでしょう。

社会保険完備をアピールする際、就業規則の適切な管理と周知も重要です。従業員からの閲覧要求への対応方法については、こちらの記事をご参照ください。

キャリアアップ助成金等の公的支援制度の活用による負担軽減策

社会保険適用に伴う負担増を軽減するため、積極的に活用したいのが公的支援制度です。特に「キャリアアップ助成金(社会保険適用時処遇改善コース)」は、従業員を新たに社会保険に加入させるとともに、収入増加の取組みを行った場合に助成を受けられる制度として注目の助成金です。

助成金の申請には適切な準備と手続きが必要です。以下の点に注意しながら、今すぐ助成金の申請条件を確認し、計画的な申請準備を始めましょう。

| 支援制度 | 主な要件 | 支給額(目安) |

|---|---|---|

| キャリアアップ助成金 | 労働時間延長による社会保険適用 | 1人あたり最大30万円 |

| 人材確保等支援助成金 | 正社員化や人材定着の取組 | 取組内容により変動 |

| 業務改善助成金 | 生産性向上による賃金引上げ | 最大600万円 |

これらの制度を賢く活用することで、社会保険料の事業主負担増加分を相殺できるケースも少なくありません。ただし、申請期限や対象条件が細かく設定されているため、早めの情報収集と準備が肝心です。

社会保険適用をきっかけとした人材定着と生産性向上施策

社会保険適用は、従業員の定着率向上にも効果を発揮します。社会保険適用事業所では、福利厚生の充実により従業員の定着率が向上することが期待されます。

この効果を最大化するためには、社会保険適用をただの制度変更として伝えるのではなく、従業員の福利厚生向上としてポジティブに伝える工夫が重要です。特に、健康保険による傷病手当金や出産手当金といった直接的なメリットを具体的に説明し、従業員が「大切にされている」と実感できる環境づくりを心がけましょう。

また、社会保険適用を機に、従業員のキャリアパスを明確化することも効果的です。社会保険適用により給与形態が整理される機会を活かし、スキルや貢献度に応じた昇給制度を整備すれば、従業員のモチベーション向上と生産性アップの好循環を生み出せます。

短時間労働者が多い職場では、シフト制度の見直しも検討課題となるでしょう。社会保険の適用要件を考慮しながら、業務の繁閑に合わせた効率的なシフト体制を構築することで、人件費の最適化と生産性向上の両立が可能となります。

社会保険適用と連動させた賃金体系の最適化手法

社会保険適用拡大を機に、賃金体系の見直しも検討すべき重要課題です。社会保険料の負担増を考慮しつつ、従業員にとっても企業にとっても最適な給与設計を行うことが求められます。

まず考慮すべきは、「標準報酬月額」の区分です。社会保険料は標準報酬月額に応じて決まるため、区分の境界線付近で給与を調整することで、従業員の手取り額を最大化しつつ、企業負担を抑える工夫が可能となります。

賃金体系見直しの際は、基本給と諸手当のバランスも重要なポイントです。例えば、通勤手当や住宅手当などの非課税手当を活用することで、従業員の手取り額アップと企業負担の軽減を両立させることができます。

また、パートタイマーの多い職場では、労働時間と賃金のバランスを見直す良い機会でもあります。週20時間以上働く場合は社会保険の負担が発生するため、シフト編成と時給設定を連動させて最適化を図ることで、効率的な人件費管理が可能になるでしょう。

社会保険適用に伴う従業員の負担軽減策として「社会保険適用促進手当」の活用も検討できます。この手当は、企業が従業員の社会保険料負担を軽減するために支給するもので、一定の要件を満たせば標準報酬月額の算定対象から除外できます。標準報酬月額が10.4万円以下の方が対象で、最大2年間この特例が適用されます。

競合他社との差別化要素としての福利厚生制度の設計

社会保険適用をきっかけに、他社と差別化できる福利厚生制度の構築も検討したい課題です。社会保険は福利厚生の基本となるものですが、これに独自の制度を組み合わせることで、採用市場での魅力向上と従業員満足度アップを実現できます。

特に注目したいのは、社会保険と連動した制度設計です。例えば、健康保険の保障を補完する形で、インフルエンザ予防接種の費用補助や定期健康診断のオプション検査追加など、健康管理をサポートする制度は費用対効果が高いでしょう。

また、社会保険適用は育児や介護との両立支援制度も差別化要素として効果的です。育児休業中の社会保険料免除制度の活用や、介護休業制度の充実は、従業員の長期的な定着を促進します。

さらに、中小企業でも導入しやすい選択型福利厚生制度(カフェテリアプラン)の導入を検討してみてはいかがでしょうか。従業員が自分のニーズに合わせて福利厚生メニューを選べるこの制度は、コスト効率と満足度向上の両立が図れる優れた仕組みです。

社会保険完備という基本的な福利厚生に、こうした独自の制度を組み合わせることで、「働きやすい職場」としてのブランド構築が可能となります。採用市場での競争力強化と人材定着の両面から、福利厚生制度の戦略的な設計を進めましょう。

アルバイト・パート社会保険対応における課題解決と今後の展望

ここでは、アルバイトやパート従業員の社会保険適用拡大に伴う実務上の課題と解決策について詳しく解説します。社会保険の適用範囲拡大により、多くの中小企業では従業員からの質問対応や実務手続きに追われている状況です。適切な対応策を知ることで、従業員とのトラブルを回避するだけでなく、人材定着や採用競争力の向上につなげることが可能です。さらに今後の制度改正も見据えた中長期的な人事戦略の立て方まで、経営判断に役立つ情報を網羅的にお伝えします。

社会保険加入に関する従業員からの質問と対応策

社会保険適用拡大に伴い、最も頻繁に発生するのが従業員からの質問や不安の表明です。特に多いのが「手取り額が減るのでは?」という懸念でしょう。この質問には単に「法律だから」と切り捨てるのではなく、社会保険加入のメリットを具体的に説明することが重要です。

質問対応で効果的なのは、健康保険の傷病手当金や出産手当金、厚生年金の将来的なメリットなど、具体的な金額を示しながら説明する方法です。例えば、「病気やケガで働けなくなった場合、最長1年6カ月にわたり給与の約3分の2が支給される」といった具体的な保障内容を伝えると理解が進みやすくなります。

また、社会保険料控除による税金面のメリットや、国民健康保険料との比較表を用意しておくことも効果的でしょう。説明資料としては厚生労働省や日本年金機構の公式資料を活用すると、情報の信頼性も高まります。

よくある質問への対応例

扶養範囲と社会保険の関係:従業員と企業双方の対応方法

扶養の問題は特に配偶者がいる従業員にとって大きな関心事です。いわゆる「106万円の壁」や「130万円の壁」に関する正確な知識を持ち、適切にアドバイスすることが求められます。

まず重要なのは、税法上の扶養(103万円)と社会保険上の扶養(130万円)は別物だという点を明確に説明することです。また、2022年10月以降の制度改正により、「年収106万円以上」で一定の条件を満たす場合、短時間労働者にも社会保険が適用されるようになった点も理解しておく必要があります。

従業員が扶養範囲内で働きたいと希望する場合、以下のような対応が考えられます。

| 扶養区分 | 年収の壁 | 対応方法 |

|---|---|---|

| 税法上の扶養 | 103万円 | 年末調整シミュレーションで収入調整 |

| 社会保険の扶養 | 130万円 | 労働時間管理で週20時間未満に調整 |

| 配偶者特別控除 | 201.6万円 | 段階的控除額の説明と収入計画 |

従業員の希望と企業のニーズのバランスを取りながら、双方にとって最適な労働時間と給与の設計を行うことが大切です。場合によっては、扶養範囲を超えても総合的に見れば手取りが増える可能性もあるため、正確な試算に基づく説明を心がけましょう。

労働時間調整が難しい場合は、社会保険料の事業主負担分を考慮した賃金設計も一つの選択肢となります。従業員の理解と協力を得ながら、最適な解決策を見つけていくことが肝心です。

複数勤務先がある従業員の社会保険適用における実務対応

近年増加している複数の勤務先を持つ「掛け持ち」従業員の場合、社会保険適用の判断が複雑になります。2022年10月からの制度改正により、複数の事業所での勤務時間を合算して社会保険加入の可否を判断するルールが導入されました。

まず企業側で確認すべきは、従業員が他にどのような勤務先を持ち、そこでどの程度の時間働いているかという情報です。入社時の確認はもちろん、定期的な状況確認も欠かせません。複数の勤務先での労働時間合計が週20時間以上となる場合、主たる勤務先(基本的には賃金が最も高い事業所)で社会保険に加入することになります。

複数勤務先がある従業員への対応手順

- 他の勤務先の有無と勤務時間・賃金を確認

- 合算して社会保険の適用条件に該当するか判断

- 該当する場合、どちらが主たる勤務先になるか判断

- 必要に応じて他の事業所と連携し手続きを進める

- 従業員への丁寧な説明と調整

複雑なケースでは年金事務所や社会保険労務士への相談も検討すべきでしょう。特に、主たる勤務先の判断が難しい場合や、勤務先間で見解の相違がある場合は専門家のアドバイスが役立ちます。従業員との間でトラブルが生じないよう、事前の確認と丁寧な説明を心がけることが重要です。

今後の制度改正の可能性と中小企業の備えるべきポイント

社会保険制度は今後も段階的に適用拡大が進む見通しです。特に注目すべきは、適用事業所の企業規模要件がさらに引き下げられる可能性です。現在の「従業員101人以上」から2024年10月には「51人以上」へと拡大されることが決定しており、将来的には更なる適用拡大の可能性が議論されています。

また、現在の週20時間以上という労働時間の基準についても、将来的に引き下げられる可能性があります。こうした制度改正の動向をいち早く把握し、準備を進めることが経営リスクの軽減につながります。

具体的な備えとして、以下のポイントを押さえておきましょう。

さらに、制度改正に伴う助成金や支援制度も随時新設・変更されるため、これらを活用する準備も重要です。今すぐ自社の従業員構成と勤務体系を見直し、制度改正に備えた対応計画を立てましょう。先手を打つことで、将来的なコスト増や混乱を最小限に抑えることが可能となります。

社会保険適用拡大と連動した人事戦略の中長期的な展望

社会保険適用拡大は、中小企業の人事戦略全体の見直しを迫る重要な転機です。単なるコスト増と捉えるのではなく、人材確保と定着率向上のチャンスとして戦略的に活用する視点が求められています。

中長期的な人事戦略としては、短時間労働者の活用方法を根本から見直す好機と捉えることができます。例えば、週20時間未満の短時間勤務者と週30時間以上の長時間勤務者に二極化させる戦略や、逆にパート従業員の正社員化を進める戦略など、自社の業種や状況に応じた最適解を探ることが重要です。

また、人材の質を重視する方向性も一つの選択肢です。社会保険適用により人件費が増加するのであれば、その分生産性の高い人材の確保・育成に投資し、少数精鋭の体制を構築するという考え方もあります。

将来を見据えた人事戦略の検討ポイント

日本の労働人口が減少する中、優秀な人材の確保・定着は中小企業の生き残りに直結する課題です。社会保険適用拡大をコスト増ではなく、人材戦略の転換点と捉え、長期的な競争力強化につなげる視点を持ちましょう。

社会保険の対応って“義務”じゃなくて“戦略”にもなるんだよね。

制度をきっかけに、従業員との関係を見直したり、職場の魅力を高めたり。

未来の会社づくりの土台になるかもしれないよ!

まとめ

この記事をお読みいただき、誠にありがとうございます。社会保険適用拡大は一見すると負担増に思えますが、実は人材確保・定着の絶好の機会でもあります。中小企業経営者の皆様が制度改正に適切に対応し、これを経営戦略として活用するための重要ポイントを以下にまとめました。

- 2024年10月から従業員51人以上の企業は社会保険の適用事業所となり、週20時間以上・月額8.8万円以上など一定の条件を満たすパート・アルバイトも加入対象となる

- 社会保険適用事業所には各種届出義務と罰則があり、「知らなかった」は免責理由にならないため、労働時間と給与の正確な管理体制構築が必須

- 電子申請やシステム連携による効率化、キャリアアップ助成金などの公的支援制度活用で事務負担とコスト増を軽減できる

- 社会保険完備は採用市場での差別化要素となり、従業員への傷病手当金・出産手当金などのメリット説明によって定着率向上につながる

- 複数勤務先がある従業員や扶養内で働きたい従業員への丁寧な説明と労働時間・賃金設計の工夫が必要

社会保険適用拡大は、コンプライアンス上の問題であると同時に、人材戦略の転換点でもあります。制度変更に伴う一時的なコスト増はあるものの、長期的には優秀な人材の確保・定着による生産性向上や組織力強化につながります。この機会を活かし、自社の人事制度や賃金体系を見直すことで、変化する労働市場において競争優位性を築いていきましょう。

●● この記事の監修者 ●●

田渕花純 – Kasumi Tabuchi –

KT社会保険労務士事務所 代表社会保険労務士。国内・外資系航空会社を経て、化粧品販売業に従事。その後、大手社会保険労務士法人にてキャリアを積み、スタートアップ企業や建設業向けの労務手続きを専門的に担当。現在は「ヒトの力で企業の未来を切り開く」という理念のもと、会社設立時の労働保険・社会保険申請業務、建設業の労災保険手続きなど、事業主が安心して本業に専念できるよう丁寧かつスピーディなサポートを提供している。社会保険手続き、給与計算、助成金申請、労務コンサルティングなど幅広い業務に精通。