【経営者必見】リファラル採用とは?採用コスト70%削減可能!?売上貢献人材の確保を実現する人材採用戦略

「人材の採用、もう打つ手がない…」

中小企業の経営者なら、この言葉に心当たりがあるのではないでしょうか。少子高齢化による労働人口の減少や大手企業との採用競争激化により、質の高い人材確保が年々難しくなっています。こうした状況を打破する効果的な手法として「リファラル採用」が注目されています。実は、中小企業だからこそリファラル採用が効果を発揮するケースが多いのです。

本記事では、リファラル採用の基本から実践的な導入ステップまで、中小企業の経営者が明日から活用できる情報をお届けします。リファラル採用の導入により、採用コストの削減だけでなく、社員のエンゲージメント向上や組織文化の強化といった複合的な効果を得られるでしょう。

採用って本当に悩みますよね。

でも、実は“社員のつながり”を活かすことで道が開けるかもしれませんよ!

目次

中小企業がリファラル採用に取り組むべき理由と基本知識

ここでは、人材獲得競争が激化する現代において、中小企業がリファラル採用に取り組むべき理由と基本的な知識を解説します。少子高齢化による労働人口の減少は、特に中小企業の採用活動に大きな影響を与えています。大手企業と比較して知名度や採用予算で不利な立場にある中小企業にとって、リファラル採用は効果的な打開策となり得るのです。

従来の採用手法だけでは思うような成果を上げられない状況で、自社の強みを活かしたリファラル採用の導入が、コスト効率よく質の高い人材確保への鍵となります。基本を理解して適切に実施することで、採用活動の幅が大きく広がることでしょう。

リファラル採用の定義と縁故採用との明確な違い

リファラル採用とは、自社の社員が知人や友人を紹介する採用手法です。英語の「referral(紹介・推薦)」という言葉に由来しており、社員のネットワークを活用して人材を確保する方法といえます。よく縁故採用と混同されますが、両者には明確な違いがあります。

縁故採用は経営者や取引先とのコネクションを重視し、候補者の能力よりも人間関係が優先される傾向があるのに対し、リファラル採用は自社で実力を発揮できそうな知人や友人を従業員が紹介し、採用試験や面接を経て採用する仕組みとして運用されます。

具体的には、紹介された候補者も通常の選考プロセスを経ること、全社員が参加できる制度であること、インセンティブの仕組みが明確であることなどが特徴です。この違いを理解することで、「身内びいき」といった負のイメージを払拭し、効果的な採用手法として活用できます。

少子高齢化時代における中小企業の採用課題と解決策

少子高齢化による労働人口の減少は、中小企業の採用活動に多大な影響を与えています。国立社会保障・人口問題研究所の将来推計によれば、日本の生産年齢人口は今後も減少傾向が続き、2060年には約4,793万人まで減少する見込みであり、これは1995年をピークに減少していることを意味します。この背景から、人材の獲得競争はさらに激化することが予想されます。

中小企業は特に、知名度の低さや採用予算の制約から不利な立場に置かれることが多いのが現状です。採用媒体への掲載費用や人材紹介会社への手数料は年々高騰しており、コスト面での課題も深刻化しています。リファラル採用は、こうした状況下でも効率的に優秀な人材にアプローチできる手法として注目されています。社員の人脈を通じた採用活動は、費用対効果が高く、企業文化に合った人材を見つけやすいという利点があります。

リファラル採用が注目される背景と現状の導入状況

リファラル採用が注目される背景には、採用市場の変化があります。従来の採用手法では、転職サイトや求人広告に応募してくる人材にしかアプローチできませんでした。しかし、優秀な人材ほど「転職潜在層」として水面下にいることが多く、通常の募集方法では接点を持つことが困難です。

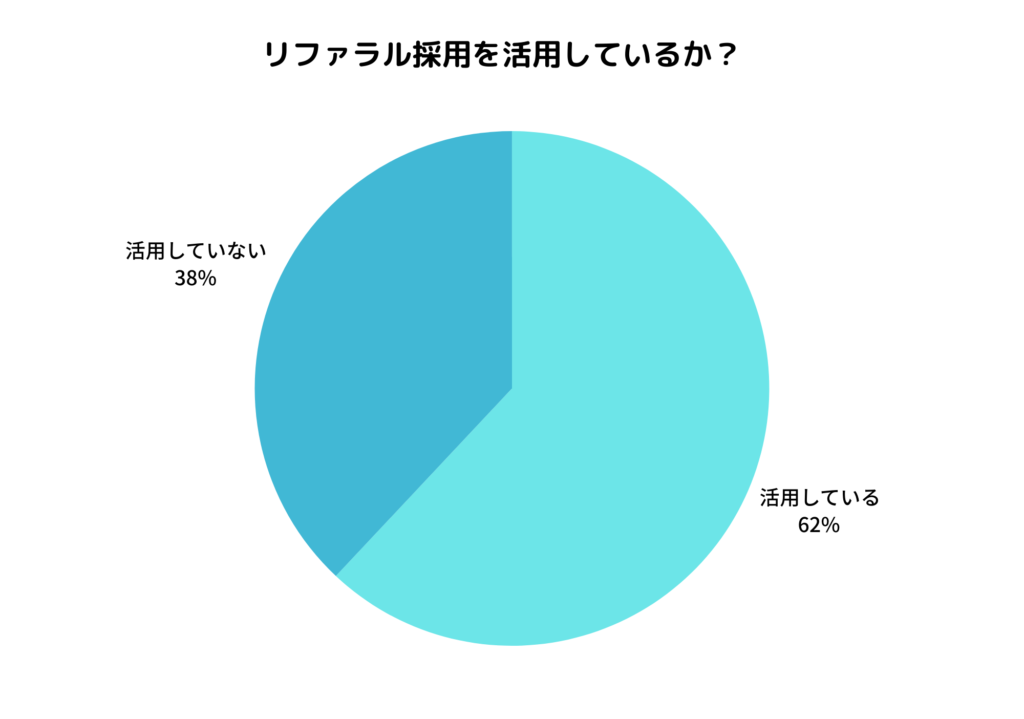

現在、欧米企業ではリファラル採用が主流となっており、採用全体の30〜50%をリファラル経由で確保している企業もあります。一方、日本における導入状況は徐々に拡大しているものの、まだ発展途上といえるでしょう。TalentXの調査によれば、2024年時点で調査対象企業の約62%が何らかの形でリファラル採用を実施しており、これは2018年の41.7%から5年間で20.3ポイント増加しています。また、TalentXの調査によれば、企業規模による採用実績の差は少なく、従業員100名未満の企業と1,000名以上の企業でリファラル採用の実績に目立った差はありません。つまり、今導入することで他社との差別化を図れる絶好のタイミングといえるでしょう。

中小企業だからこそリファラル採用が効果的な理由

中小企業ならではの組織特性が、リファラル採用との高い親和性を生み出しています。大企業のように採用活動に多くのコストをかけられない中小企業、ベンチャー企業などで多く導入されています。

まず、社員同士の距離が近く、コミュニケーションが取りやすい環境があります。これにより、リファラル採用の仕組みを社内に浸透させやすく、社員の協力も得やすいでしょう。

また、意思決定の速さも大きなアドバンテージです。大企業では新たな制度導入に時間がかかりますが、中小企業では経営層の判断で迅速に仕組みを整えられます。さらに、社内の一体感が強い点も、リファラル採用の成功に寄与します。自社に誇りを持つ社員は、積極的に良い人材を紹介したいと考えるものです。

中小企業ならではの「アットホームな雰囲気」や「仕事の裁量権の大きさ」などをアピールポイントとして明確にすることで、大手企業では得られない魅力を転職希望者に伝えることができます。このように、一見するとハンデに思える中小企業の特性が、リファラル採用においては強みとして機能するのです。

リファラル採用で得られる具体的メリットと対処すべき課題

リファラル採用の導入により中小企業が得られるメリットと直面する可能性のある課題について解説します。この採用手法は採用コストの大幅な削減から社員エンゲージメントの向上まで、多くの価値をもたらします。

リファラル採用の導入で企業は採用コストの削減、入社後の高い定着率、文化適合性の高い人材確保などの効果が期待できます。一方で、社内の人材多様性の偏りや、紹介者と被紹介者の関係性によるチーム内の複雑さも生じる可能性があります。

効果を最大限に引き出すためには、明確な制度設計と透明性の確保が重要です。また、社員への制度の意義の浸透と継続的な改善が必要となります。企業の規模や業界特性によって最適なリファラル採用の形は異なります。各社の状況と照らし合わせながら、自社に合った導入方法を検討することが効果的です。

採用コスト削減効果とコスト構造の変化

リファラル採用の最も顕著なメリットは、採用コストの大幅な削減です。人材紹介会社を利用した場合、一般的に採用者の年収の20〜35%程度の紹介料が発生します。例えば年収500万円の人材を採用すれば、100〜175万円の費用がかかる計算です。一方、リファラル採用では社員への報酬(インセンティブ)を支払うものの、その金額は人材紹介料と比較して格段に抑えられます。

リファラル採用におけるコスト構造は、大きく「初期設計コスト」と「運用コスト」に分けられます。初期設計コストには制度設計の工数や社内説明会の実施などが含まれますが、一度仕組みを整えれば継続的に活用できます。運用コストの主な項目は社員への報酬支払いですが、採用成功時のみの発生であり、成果に連動したコスト構造となっているのが特徴です。

| コスト項目 | 人材紹介会社 | リファラル採用 |

|---|---|---|

| 基本料金 | 無料〜 | 無料 |

| 成功報酬 | 年収の25〜35% | 2〜10万円程度 |

| 採用1人あたりの平均コスト | 100〜200万円 | 15〜30万円 |

長期的な視点で見れば、リファラル採用は中小企業の限られた採用予算でも効率的に運用できる手法といえるでしょう。

入社後の定着率向上とミスマッチ防止のメカニズム

リファラル採用の重要なメリットとして、入社後の定着率向上が挙げられます。商工中金の調査によれば、リファラル採用の定着率は35.9%であり、人材紹介の23.3%を大きく上回っています。これには複数の理由があります。

まず、紹介者からの事前情報により、入社前の期待値と現実のギャップが少なくなります。求人広告では伝わりにくい社風や職場の雰囲気について、紹介者を通じて具体的なイメージを持った状態で入社するため、「思っていたのと違う」というミスマッチが起こりにくいのです。また、入社時に知り合いがいることによる安心感も大きな要因です。新しい環境での不安を軽減でき、職場への適応がスムーズになります。

さらに、紹介者は自社の価値観を理解している社員であるため、企業文化にフィットする人材を紹介する傾向があります。これにより、社風との適合性が高まり、長期的な定着につながるのです。採用時のミスマッチによる早期退職は企業にとって大きなコスト損失となるため、この点でもリファラル採用は中小企業にとって有効な手段といえるでしょう。

転職潜在層へのアプローチ方法と市場拡大効果

通常の採用手法の最大の限界は、「転職潜在層」へのアプローチが難しい点にあります。転職潜在層とは、「いい企業があれば、転職をしたい」と考えている一方、まだ本格的な転職活動をしていない層を指します。優秀な人材ほどこの層に属していることが多く、転職サイトには登録していないため、従来の募集方法では接点を持つことができません。

リファラル採用では、社員のネットワークを通じてこの潜在層にアプローチできます。「知人の紹介」という信頼性の高いルートで情報が伝わるため、通常は興味を示さない層からも応募を得られる可能性が高まります。これにより、市場に出ていない優秀な人材プールにアクセスでき、採用市場を実質的に拡大する効果があるのです。

特に専門性の高い職種や、業界特有のスキルが求められるポジションでは、この効果が顕著に表れます。同じ業界で働く友人や元同僚などが最適な候補者となることが多く、転職サイトでは見つけにくい「隠れた逸材」を発掘できる点が、リファラル採用の大きな価値といえるでしょう。

社員エンゲージメント向上と組織文化への好影響

リファラル採用は、既存社員のエンゲージメント向上にも寄与します。社員が採用プロセスに参加することで、単なる「雇われている立場」から「会社づくりに貢献する立場」へと意識が変化します。これにより組織への当事者意識が高まり、仕事へのモチベーションアップにつながるのです。

また、自社を友人や知人に紹介するという行為自体が、会社への信頼と誇りの表れとなります。「自分の大切な友人を紹介できる会社か」という視点で自社を見つめ直すことで、改めて会社の魅力や課題に気づくきっかけにもなるでしょう。この好循環は組織文化の醸成にも良い影響を与えます。

さらに、紹介者と新入社員の間に既存の人間関係があることで、チームワークや協力関係が自然と構築されやすくなります。これは特に中小企業において重要な「一体感のある組織づくり」に貢献する要素です。採用活動を単なる人材確保の手段ではなく、組織文化を強化するプロセスとして捉えることで、リファラル採用の価値をさらに高められるでしょう。

紹介してくれた社員も“ありがとう”って言われると、もっと会社に愛着が湧くんですよね〜

いい循環が生まれそう!

リファラル採用特有の課題と効果的な対処法

リファラル採用にはメリットが多い一方で、特有の課題も存在します。まず懸念されるのが「人材の偏り」です。従業員同士のつながりが強調されるため、似たようなバックグラウンドや経験を持つ人材が増え、組織の多様性や異なる視点を取り入れることが難しくなる可能性があります。これに対しては、リファラル採用だけに頼らず、他の採用チャネルも併用することで、バランスの取れた人材構成を維持することが重要です。

次に問題となるのが「不採用時の人間関係への影響」です。紹介した人材が選考で不採用となった場合、紹介者と紹介された人材の間に気まずさが生じる恐れがあります。この対策としては、事前に「必ず採用されるわけではない」ことを明確にし、不採用の場合でも丁寧なフィードバックを提供するプロセスを整えておくことが効果的です。

また、時間の経過とともに「制度の形骸化」が起こる可能性もあります。初期の熱が冷めると社員の協力度が低下することがあるため、定期的な制度の見直しや成功事例の共有、継続的な周知活動が必要です。場合によっては報酬体系の見直しや、特別なイベントの開催など、モチベーションを維持する工夫も検討すべきでしょう。

これらの課題を認識した上で適切に対処することで、リファラル採用の効果を最大化できます。完璧な採用手法は存在しませんが、課題と向き合いながら継続的に改善していくことが、長期的な成功への鍵となるのです。

中小企業向けリファラル採用導入の実践ステップ

ここでは、中小企業がリファラル採用を実際に導入するための具体的なステップを解説します。リファラル採用は理論だけでなく実践が重要であり、特に初めて導入する企業にとっては、どこから手をつければよいのか迷うポイントも多いものです。この章では法的リスクの回避から効果測定まで、段階を追って実践的なアドバイスを提供します。

適切な制度設計と社内への浸透方法を理解することで、自社に合ったリファラル採用の仕組みを構築できるでしょう。特に中小企業の強みを活かした導入アプローチを知ることで、限られたリソースでも効果的に制度を立ち上げることが可能となります。今すぐにでも行動に移せる実践的な知識を身につけましょう。

法的リスクを回避する適切な制度設計と報酬制度

リファラル採用を導入する際、最初に検討すべきは法的リスクの回避です。特に注意が必要なのが職業安定法に関わる部分です。リファラル採用で社員に報酬を支払う場合、原則として「有料職業紹介事業」の許可が必要となりますが、一定の条件下では例外規定が適用される場合があります。

具体的には、就業規則にリファラル採用の報酬支給について明記し、給与の一部として処理することが重要です。就業規則への記載例としては「社員が推薦し、採用された人材については、推薦者に対して賃金の一部として報奨金を支給する」といった文言が適切でしょう。この際、金額や支給条件も明確にしておくことがポイントです。

また、報酬額の設定も慎重に行う必要があります。一般的には採用成功時に3〜10万円程度の報酬が相場ですが、あまりに高額だと職業安定法の規制対象となる可能性があるため注意が必要です。人材紹介会社の報酬(年収の25〜35%程度)を大きく下回る水準に設定することをお勧めします。

採用要件の明確化と求める人材像の共有方法

リファラル採用の成功には、自社が求める人材像を具体的に定義し、社員と共有することが不可欠です。抽象的な表現では社員は誰を紹介すべきか判断できないため、具体的なスキルや経験、人物像を明確にしましょう。

効果的な方法は、「ジョブディスクリプション(職務記述書)」の作成です。これには職種や役割、必要なスキル・経験、期待される成果などを詳細に記載します。また、社風にフィットする人材の特徴も具体的に記述しておくと、社員が紹介しやすくなるでしょう。

人材像の共有方法としては、社内ポータルサイトやイントラネットに掲載するだけでなく、部門ごとの会議や全体ミーティングなどの場で直接説明する機会を設けることが効果的です。質疑応答の時間を設けることで、社員の理解度を深められます。さらに、求める人材の特徴を示す実例として、現在活躍している社員のプロフィールやエピソードを紹介することも有効な手段です。

効果的な社内周知と従業員の協力を得るポイント

リファラル採用制度を導入しても、社内に十分浸透しなければ効果は限定的です。効果的な周知のためには、複数のチャネルを活用した継続的な情報発信が重要です。まず、制度開始時には全社集会や部門会議で直接説明する機会を設け、リファラル採用の意義や仕組み、インセンティブなどを丁寧に解説しましょう。

また、社内メールやイントラネット、掲示板などを通じて定期的にリマインドすることも大切です。特に成功事例の共有は効果的で、「○○さんの紹介で入社した△△さんが□□プロジェクトで活躍している」といった具体的なストーリーは、他の社員のモチベーション向上につながります。

従業員の協力を得るためのポイントとしては、紹介のハードルを下げる工夫も重要です。例えば、「紹介カード」や専用フォームを用意して簡単に候補者情報を提出できるようにしたり、「ランチ会」などのカジュアルな形で候補者と会える機会を設けたりすることで、紹介へのハードルを下げられます。実際、リファラル採用を成功させている企業の87%が簡易な紹介プロセスを導入しています。金銭的インセンティブだけでなく、表彰制度や社内での認知向上なども効果的な動機付けとなるでしょう。

不採用時のフォロー体制と人間関係配慮の重要性

リファラル採用における最大の懸念事項の一つが、紹介した人材が不採用となった場合の人間関係への影響です。この問題に対処するためには、事前・事後両面からのアプローチが必要です。

まず事前対策として、制度説明の段階で「紹介された人材も通常の選考プロセスを経る」ことと「必ずしも採用されるわけではない」ことを明確に伝えておきましょう。これにより、紹介者と紹介された人材双方の過度な期待を防ぐことができます。また、選考の透明性を確保するため、選考基準や進捗状況をできる限り共有することも重要です。

不採用が決定した場合の対応としては、まず人事担当者から紹介者に対して丁寧な説明を行い、その後紹介者から候補者に伝えてもらうという流れが効果的です。この際、「今回のポジションとスキルのミスマッチ」や「採用枠の制限」など、個人の資質を否定しない理由を提示することがポイントとなります。

さらに、不採用となった候補者との関係を良好に保つための工夫も必要です。例えば、「今後も求人情報を共有したい」とのメッセージを添えたり、別のポジションへの応募を促したりすることで、将来的な採用可能性を残せます。このような配慮が、紹介者と候補者の関係維持にも役立つでしょう。

段階的な導入プロセスと小規模企業向け実践法

中小企業、特に小規模企業がリファラル採用を導入する際は、一気に全社展開するのではなく、段階的なアプローチが効果的です。まずは「パイロット運用」から始めることをお勧めします。具体的には、3〜5名程度の信頼できる社員を選んでリファラル制度を説明し、限定的に運用してみるのです。

パイロット運用のステップとしては、まず対象社員への説明会を開催し、制度の目的や仕組みを丁寧に解説します。次に、特定の職種や部門に限定した採用ニーズを共有し、候補者の紹介を依頼します。このフェーズでは、手作りの仕組みでも十分機能するため、専用システムなどの投資は最小限に抑えられます。

パイロット運用で成功事例が生まれたら、その経験を基に制度を微調整し、徐々に対象社員を拡大していきます。この際、パイロット期間の参加者から「リファラルアンバサダー」として制度の魅力を他の社員に伝えてもらうことで、スムーズな展開が可能となります。

小規模企業向けのポイントとしては、社長や経営層が率先して参加することも効果的です。経営者自身のネットワークから始めることで、制度の信頼性を高めることができるでしょう。

既存採用手法との併用戦略と最適なバランス

リファラル採用は非常に効果的な手法ですが、これのみに依存するのではなく、既存の採用手法と併用することで最大の効果を発揮します。各採用チャネルの特性を理解し、職種や採用ニーズに応じて最適な組み合わせを検討しましょう。

リファラル採用は「専門性の高い職種」や「社風適合性が重要なポジション」に特に効果的です。一方、大量採用や特殊なスキルセットが必要な場合は、求人広告や人材紹介会社の活用が適しているでしょう。以下の表は、各採用手法の特性比較です。

| 採用手法 | 得意な領域 | コスト | 採用までの期間 | 候補者の質 |

|---|---|---|---|---|

| リファラル採用 | 社風適合性重視の職種 | 低〜中 | 中 | 高 |

| 求人広告 | 大量採用、知名度向上 | 中 | 中 | 中 |

| 人材紹介会社 | 専門職、即戦力 | 高 | 短 | 中〜高 |

| ダイレクトリクルーティング | 特定スキル保有者 | 中〜高 | 中〜長 | 高 |

中小企業の限られた採用予算を最大限に活用するためには、まずリファラル採用で社内文化にフィットする人材の獲得を図りつつ、足りない部分を他の手法で補完する戦略が効果的です。採用予算の配分は業種や企業規模によって異なりますが、一例として採用予算の40%をリファラル採用に、40%を求人広告に、20%を人材紹介会社に配分するといった具体的な割り振りを検討してみましょう。

また、各採用チャネルの成果を定期的に検証し、より効果的な方向へ予算を再配分する柔軟性も重要です。採用市場の動向や自社のニーズ変化に応じて、最適なバランスは変わってくることを念頭に置いておきましょう。

効果測定と改善サイクルの確立方法

リファラル採用を継続的に成功させるためには、効果測定と改善サイクルの確立が不可欠です。特に中小企業では、複雑なシステムなしでも実践できる簡易的な効果測定の仕組みが重要となります。

まず、以下のようなKPI(重要業績評価指標)を設定しましょう。

これらの指標を四半期ごとなど定期的に測定し、トレンドを把握することが重要です。測定結果はエクセルなどの簡易的なツールでも十分管理できます。

収集したデータを基に、改善サイクルを回していきましょう。例えば、紹介率が低い場合は社内周知の強化や報酬制度の見直しを検討し、応募率が低い場合は候補者への情報提供方法や初期コンタクトの改善が必要かもしれません。採用率や定着率の低さは、選考プロセスや入社後のフォロー体制の見直しにつながります。

効果測定の結果は定期的に社内で共有し、改善アイデアを募ることも効果的です。特に現場の声を取り入れることで、より実践的な改善につながるでしょう。中小企業の強みを活かした「小回りの利く改善」を繰り返すことで、大企業にはできないスピード感のある改善サイクルを確立できます。

リファラル採用を長期的に成功させるための組織づくり

ここでは、リファラル採用を一時的なブームで終わらせず、長期的に成功させるための組織づくりについて解説します。リファラル採用がうまくいかない主な要因として「紹介しやすい環境が整備されていない」ことが指摘されています。優れた制度設計を行っても、その基盤となる組織文化が育っていなければ、リファラル採用の効果は限定的になってしまいます。社員が自発的に友人や知人を紹介したくなるような環境づくりから、エンゲージメント向上の具体的施策、そして持続可能な採用文化の醸成まで、組織全体で取り組むべき重要なポイントを紹介します。

これらの取り組みは採用活動の成功だけでなく、海外の研究でも示されているように、リファラル採用者の高い定着率や早期戦力化を通じて組織全体の活性化や企業価値の向上にもつながります。中小企業だからこそできる「人」を中心とした組織づくりの視点から、リファラル採用の真価を発揮させる方法を学びましょう。

社員が紹介したくなる職場環境づくりの要素

リファラル採用の根幹となるのは、「社員が自信を持って知人を紹介したくなる職場環境」です。研究によれば、これには共通する重要な要素があります。

まず「仕事の意義と成長機会」が重要です。社員が仕事に意義を見出し、成長を実感できる環境が紹介意欲に直結します。

次に「公正な評価と透明性のある運営」も必要です。明確な評価基準と経営情報の共有がある環境では、社員は安心して知人を紹介できます。中小企業は情報共有の透明性を確保しやすい強みがあります。

「良好な人間関係と心理的安全性」も重要です。活発なコミュニケーションとチャレンジできる文化があれば、「一緒に働きたい」と感じる人が増えるでしょう。

中小企業の強みとして「経営者との距離の近さ」や「一人ひとりの貢献が見えやすい規模感」も魅力になります。実際に中小企業のリファラル採用成功事例では、この規模感を活かした取り組みが効果を上げています。

従業員エンゲージメント向上と協力率を高める施策

リファラル採用への従業員の協力率を高めるには、エンゲージメント向上が鍵です。統計データによると、金銭的インセンティブの額は友人紹介率に必ずしも影響しないため、「参加意識と当事者意識の醸成」などの別アプローチが効果的です。採用を全社員の課題と位置づけ、各部門代表による「採用委員会」を設けると良いでしょう。

次に「承認と感謝の表現」も重要です。協力した社員への全社集会での表彰や社内報での紹介など、公の場での承認が効果的です。経営者からの直接の感謝も強い動機付けになります。

また「情報共有とフィードバック」として、紹介候補者の選考状況や採用後の活躍を共有することで、紹介者は貢献を実感できます。「リファラル成功事例共有会」の開催も有効です。

また、「採用目標の共有と進捗の可視化」によって、全社で一丸となって取り組む雰囲気を醸成できます。採用目標を部門ごとに設定し、進捗状況を社内で共有することで、健全な競争意識も生まれるでしょう。中小企業であれば、全社員が採用状況を身近に感じられるサイズ感も強みとなります。

持続可能なリファラル採用文化の醸成方法

リファラル採用を組織文化として定着させるには、長期的視点での取り組みが必要です。多くの企業では導入初期は熱心でも、次第に熱が冷めてしまうという課題を抱えています。2025年の調査によれば、この課題を克服するには継続的な仕組みづくりが不可欠です。

持続的な文化醸成のポイントとして、まず「経営層の継続的コミットメント」が重要です。経営者自身がリファラル採用の意義を発信し、自ら人材を紹介するなど行動で示すことが効果的です。全社集会やメッセージを通じて、優先度の高さを継続的に示すことが大切です。

次に「社内ストーリーの蓄積と共有」も効果的な手法です。リファラル採用者の成功エピソードを社内報やイントラネットで共有することで、他の社員にとって強い動機付けとなります。

また、「制度の定期的な見直しと刷新」も欠かせません。飽きや慣れを防ぐため、報酬体系やプロモーション方法を定期的に更新し、四半期ごとの特別キャンペーンなどで新鮮さを保つことが重要です。

さらに「入社後のフォローアップ体制」の構築も必須です。メンター制度や定期面談などの定着支援の仕組みにより、紹介した社員の満足度も高まり、さらなる紹介意欲につながるでしょう。

導入後の発展プロセスと次のステップ

リファラル採用の基本的な導入が成功した後は、さらなる発展に向けたステップを検討しましょう。ここでは、中小企業が取り組むべき次の展開について解説します。

まず「対象職種・部門の拡大」を検討します。最初は特定の職種や部門に限定していた場合、徐々に対象を広げていくことで、リファラル採用の効果を全社的に波及させることができます。特に、これまで採用が難しかった職種への展開は、新たな可能性を開くでしょう。

次に「報酬制度の最適化」も重要なステップです。大手企業の統計によれば、導入初期の報酬体系が最適とは限らないため、データに基づいた見直しを行うことが推奨されています。例えば、「特に採用が難しい職種には報酬を増額する」「長期定着した場合の追加報酬を設ける」などの工夫が考えられます。また、金銭以外のインセンティブ(有給休暇の追加付与、特別研修への参加権など)も検討価値があります。

「採用・育成の連携強化」も発展的な取り組みとして効果的です。リファラル採用で入社した社員の育成プログラムを体系化し、紹介者がメンターとなるような仕組みを構築することで、入社後の定着率や成長スピードの向上が期待できます。この連携により、「採用」と「育成」の垣根を越えた人材マネジメントが実現します。

さらに「外部ネットワークとの連携」も検討しましょう。OB・OGネットワークや、取引先企業とのリファラル協力関係の構築など、社内だけでなく外部の人脈も活用する発展形も考えられます。特に中小企業では、地域コミュニティとの連携が新たな採用チャネルとなる可能性があります。

最終的には「採用ブランディングへの発展」を目指します。良質なリファラル採用の積み重ねは、自然と企業の採用ブランド力向上につながります。社員が自信を持って友人を紹介する企業は、市場でも高い評価を得られるようになるでしょう。この好循環により、リファラル採用だけでなく、あらゆる採用チャネルでの効果向上が期待できます。

“人”を軸にした採用って、会社の未来を変える力があるんです。

リファラル採用、はじめの一歩からぜひやってみてくださいね!

まとめ

この記事をお読みいただき、誠にありがとうございます。人材採用に苦戦されている中小企業の経営者の皆様にとって、リファラル採用が新たな可能性をもたらすことを願っています。この記事では、リファラル採用の基本から実践的な導入ステップまで詳しく解説してきましたが、ここで改めて重要なポイントをご紹介します。

- リファラル採用は中小企業ならではの組織特性(社員同士の距離の近さ、意思決定の速さ、一体感の強さ)と高い親和性があり、大手企業より効果を発揮しやすい

- 採用コストの大幅削減(人材紹介会社の25〜35%に対し、リファラル採用では2〜10万円程度)と入社後の定着率向上(35.9%と一般的な23.3%を大きく上回る)が実現できる

- 転職サイトに登録していない「転職潜在層」にアプローチでき、通常の採用手法では見つけられない優秀な人材を発掘できる

- 社員が採用プロセスに参加することで組織への当事者意識が高まり、エンゲージメント向上と組織文化の強化につながる

- 段階的な導入と継続的な効果測定・改善サイクルの確立が長期的な成功の鍵となる

リファラル採用は単なる採用手法ではなく、組織全体の文化や在り方に関わる取り組みです。中小企業だからこそ、社員一人ひとりの参加意識を高め、全社一丸となった人材確保の仕組みを構築することができます。制度設計や運用においては課題も生じますが、適切に対処しながら継続的に改善することで、採用力の強化だけでなく、組織全体の活性化にもつながるでしょう。ぜひ皆様の企業に合ったリファラル採用の仕組みを構築し、優秀な人材の確保と組織の成長を実現してください。