無印良品(良品計画)のビジネスモデル解説|ノーブランド戦略の強みと成功要因

「自社のビジネスモデルをどう変革すべきか?」

「大手企業の成功事例を自社に活かせないか?」

多くの中小企業経営者がこうした悩みを抱えていませんか?良品計画(無印良品)のビジネスモデルは、一見すると大企業だからこそ実現できるように思えますが、実はその本質は規模に関わらず取り入れられる要素に満ちています。今回は、良品計画の成功戦略を中小企業の視点から読み解き、明日から実践できる具体的な手法をご紹介します。なぜなら、「無印」ブランディングの本質や良品計画のマニュアル(MUJIGRAM)による標準化手法は、経営資源の限られた中小企業こそが学ぶべきノウハウだからです。

この記事を読むことで、自社のビジネスモデル再構築に必要な具体的なヒントを得ることができるでしょう。

目次

「無印」ブランディングとSPA戦略:中小企業が学ぶべき成功の本質

ここでは、日本を代表する企業の一つである良品計画のビジネスモデルを紐解きながら、中小企業が実践できる成功のエッセンスをお伝えします。良品計画の「無印良品」というブランドは、シンプルでありながら強い存在感を放ち、SPAモデルを活用した効率的な経営で国内外に成長を遂げました。一見すると大企業だからこそ実現できるように思えるかもしれませんが、その本質は規模に関わらず応用可能な要素に満ちています。巨大な広告予算や膨大な店舗数がなくても、良品計画の戦略から学び、自社ビジネスに取り入れることで、差別化された価値を市場に提供できるでしょう。

良品計画の差別化されない差別化戦略:独自ブランド構築の秘訣

「無印良品」のブランディング戦略は、パラドックスに満ちています。「無印」という名前が示すように、ブランドを前面に押し出さないことがブランドの強みとなっているのです。華やかな装飾や派手なロゴを避け、素材や機能性を重視した商品設計は、「引き算のデザイン」とも言えるアプローチで消費者の心を掴みました。

この戦略から中小企業が学べるのは、「差別化」は必ずしも「目立つこと」ではないという点です。むしろ、一貫した価値観と哲学を持ち、それを商品やサービスに反映させることが、熱心なファンを獲得する近道となります。「わけあって、安い。」というキャッチコピーに代表される「品質は落とさず他社より3割安い」というコンセプトの明確な説明も、消費者の共感を得る重要な要素です。

地域密着型の中小企業だからこそ、大手にはない独自の価値観やストーリーを打ち出せる強みがあります。自社の成り立ちや大切にしている価値観を明確にし、それを一貫して表現することで、独自のブランドイメージを構築できるでしょう。

垂直統合型SPAビジネスモデルの全体像と強み

SPA(製造小売業)は、企画から製造、物流、販売まで一貫して自社でコントロールするビジネスモデルです。良品計画はこのモデルを生活雑貨に当てはめることで、様々な強みを獲得しました。中間マージンの削減による適正価格の実現、市場の変化に素早く対応できる柔軟性、そして一貫した品質管理が主な利点となります。

具体的には、良品計画は自社で商品開発を行い、全世界の生産パートナーと直接取引することで、流通過程の無駄を省きました。また、店舗から得られる顧客の声やデータを分析し、迅速に商品改良や品揃えの最適化に反映させています。この「市場の声→商品開発→販売→フィードバック」というサイクルが、継続的な商品力向上の源泉となっているのです。

さらに、在庫管理の最適化によるキャッシュフロー改善も重要な強みです。売れ筋商品の欠品を防ぎながら、過剰在庫による損失も最小限に抑える仕組みは、経営の安定性向上に大きく貢献しています。

商品開発から価格設定まで:良品計画の一貫した価値提供の仕組み

良品計画の商品開発プロセスは「必要十分」という哲学に貫かれています。過剰な機能や装飾を省き、本当に必要な要素だけを残す徹底した姿勢が、結果的に無駄のない商品を生み出しています。例えば、包装の簡素化や原材料の見直しにより、環境負荷の低減とコスト削減を同時に実現しているのです。

価格設定においても「適正価格」という考え方を基本としています。単に「安さ」を追求するのではなく、商品の質と価格のバランスを重視し、消費者に「納得感」を提供しています。この透明性のある価格設定が、長期的な顧客信頼の構築につながっています。

具体的な商品開発プロセスでは、以下のような特徴が見られます。

このような一貫したアプローチは、単なる「商品」ではなく「生活提案」としての価値を創出し、消費者の支持を獲得しています。

中小企業が取り入れ可能なSPA戦略の要素と実践方法

SPAモデルの全てを一度に導入するのは中小企業にとって困難です。しかし、部分的に取り入れることで、ビジネスに大きな改善をもたらすことができます。まずは自社の強みを活かせる領域から段階的に取り組みましょう。

自社オリジナル商品の開発強化 例えば地域の特産品を活用した独自商品の開発や、顧客の声を反映させたカスタマイズ商品の提供などが考えられます。大量生産はできなくても、大手にはない独自性と柔軟性が中小企業の武器になります。

仕入れルートの最適化 中間業者を可能な限り減らし、メーカーや生産者と直接取引することで、コスト削減と品質管理の向上を図れます。地域内の生産者とのパートナーシップ構築も、地域密着型企業の強みを活かした戦略です。

データ活用による効率化 POSシステムなどを導入し、販売データの分析から在庫管理や商品計画の最適化を図りましょう。クラウド型のシステムなら初期投資を抑えられるため、中小企業でも取り入れやすくなっています。

オンラインとオフラインの融合 実店舗とECサイトを連携させ、顧客接点を増やすことも効果的です。顧客データの一元管理により、個々の顧客に合わせたサービス提供が可能になります。

以下は、段階的なSPA戦略導入のステップ例です。

| ステップ | 実施内容 | 期待される効果 |

|---|---|---|

| 1. 現状分析 | 自社の強み・弱みの把握、顧客ニーズの調査 | 効率的な資源配分の基盤作り |

| 2. 商品戦略 | 自社オリジナル商品の開発・強化 | 差別化、利益率向上 |

| 3. 業務効率化 | 在庫管理システム導入、仕入れルート見直し | コスト削減、キャッシュフロー改善 |

| 4. 顧客体験向上 | 接客マニュアル整備、店舗・EC連携 | 顧客満足度向上、リピート率増加 |

SPAの要素を取り入れる際は、一度に全てを変えるのではなく、自社の状況に合わせて優先順位をつけながら段階的に進めることが成功の鍵です。顧客の声を聞きながら、継続的に改善していくプロセスを大切にしましょう。

MUJIGRAMに学ぶ標準化と効率化:中小企業の業務改善術

ここでは、無印良品を展開する良品計画の成功を支えた隠れた立役者「MUJIGRAM(ムジグラム)」について掘り下げていきます。このマニュアル体系は単なる業務効率化ツールではなく、ブランド価値を高め、顧客体験を一貫させる重要な仕組みとして機能しています。中小企業が直面する「属人化した業務」「品質のバラつき」「ノウハウの継承問題」といった課題は、実はこのMUJIGRAMのエッセンスを取り入れることで解決できるかもしれません。規模の大小に関わらず、標準化と効率化は企業成長の基盤となり、限られたリソースで最大の効果を生み出すための鍵となるのです。

良品計画のマニュアル体系と顧客体験の標準化

MUJIGRAM(ムジグラム)は、良品計画が店舗業務のために作成した約2,000ページに及ぶマニュアル体系です。このシステムの特筆すべき点は、単に「業務手順」を示すだけでなく、「なぜそれを行うのか」という目的の理解を重視し、「無印良品らしさ」という価値観までも標準化している点にあります。店舗レイアウト、商品陳列、接客応対、在庫管理、さらには清掃方法に至るまで、細部にわたって基準が明確化されています。

例えば、店舗スタッフの接客マニュアルでは「押し売りをしない」「必要以上に話しかけない」といった無印良品のブランド哲学が反映された指針が示されています。これにより、どの店舗を訪れても一貫した「無印良品体験」を顧客に提供できるのです。

MUJIGRAMが企業にもたらした最大の強みは、個々の従業員の能力や経験に左右されない「システムによる品質保証」の実現です。バインダー形式で毎月約20ページ(全体の約1%)が更新される「生きたマニュアル」であることで、現場の声を反映しながらも、急速な店舗展開や海外進出においてもブランドの一貫性を維持することが可能となりました。

松井忠三元会長が実現した現場改革と標準化の手法

良品計画が1990年代末の経営危機から脱却し、V字回復を遂げた背景には、徹底した現場改革と標準化があります。特に注目すべきは、赤字店舗の黒字転換を実現した「見える化」の手法です。

この改革では、業務の「見える化」「標準化」に「改善」のプロセスを加えた「仕組み化」を実現しました。単なるトップダウンの指示ではなく、現場の声を積極的に取り入れるボトムアップのアプローチも特徴的です。実際、当初は本社主導で作成したマニュアルが使いづらいという声があり、店舗サイドからの提案で徐々に使いやすいものに変わっていったという経緯があります。

具体的な改革手法としては以下が挙げられます。

この取り組みは、良品計画の業績向上だけでなく、組織文化の変革にも寄与しました。「現状に満足しない」「常に改善を追求する」という企業風土が、持続的な成長の原動力となっているのです。

中小企業における効果的なマニュアル作成と活用のポイント

中小企業がマニュアル化を進める際、良品計画のような大企業と同じアプローチはかえって負担になりがちです。重要なのは自社の状況に合わせた適切な範囲と詳細さで始めることです。今すぐマニュアル化に取り組むための具体的なステップを考えてみましょう。

まず、どの業務から始めるべきか優先順位をつけることが大切です。顧客満足度に直結する業務、属人化しやすい業務、ミスが発生しやすい業務などが最初の候補となるでしょう。次に、マニュアルの形式ですが、初めは簡易的なものから始め、徐々に充実させていく方法が効果的です。

マニュアル作成のポイントとして、以下の要素を押さえておくとよいでしょう。

特に中小企業では、初めから完璧なマニュアルを目指すよりも、まずは「最低限これだけは統一しよう」というコアとなる部分からスタートし、実践しながら改良していく姿勢が重要です。

継続的改善を実現するプロセスと組織体制の構築方法

マニュアルを作っただけでは意味がありません。良品計画の成功の鍵は、MUJIGRAMを「生きた文書」として継続的に改善していく仕組みにあります。特に中小企業が参考にすべきは、固定的なルールブックではなく、常に進化する「知識共有プラットフォーム」としてのマニュアル活用法です。

継続的な改善サイクルを回すためには、以下のような体制づくりが効果的です。なお、無印良品では、MUJIGRAMに記載された業務は100%実行されるという特徴があります。これは全員が同じ仕事をしており、変更点が明確に伝えられ、「空気のような仕組み」として機能しているためです。

| プロセス | 具体的な取り組み | 中小企業向けの工夫 |

|---|---|---|

| 情報収集 | 現場からのフィードバック収集 | 週次ミーティングでの改善提案時間確保 |

| 分析・評価 | 提案内容の分析と効果予測 | 経営陣と現場リーダーの少人数チームでの評価 |

| 更新・実装 | マニュアル改訂と周知 | クラウドツールを活用した即時更新と通知 |

| 検証・定着 | 効果測定と定着確認 | 簡易的なKPI設定と定期チェック |

このサイクルを回す上で重要なのは「改善の文化」です。小さな工夫や提案を称賛し、失敗を学びの機会として捉える組織風土を醸成しましょう。デジタルツールを活用すれば、物理的な距離や時間の制約を超えた情報共有も可能になります。

中小企業の強みは、意思決定の速さと組織の柔軟性です。この特性を活かし、PDCAサイクルをスピーディーに回すことで、大企業にはない俊敏さで業務改善を進められます。標準化と創意工夫のバランスを取りながら、顧客満足と業務効率の両方を高める仕組みづくりに取り組んでみてはいかがでしょうか。

良品計画の海外展開から学ぶ市場拡大戦略

ここでは、無印良品を展開する良品計画の海外進出の軌跡から、市場拡大のための実践的な知恵を探ります。良品計画は現在、海外に1,000店舗以上を展開する国際企業に成長しましたが、その道のりは決して平坦ではありませんでした。初期の失敗を乗り越え、戦略を転換することで大きな成功を収めた同社の事例には、新たな市場への進出を考える中小企業にとって貴重な教訓が詰まっています。市場拡大は地理的な拡大だけでなく、新規顧客層の開拓やオンラインチャネルの強化など多様な形があります。自社の強みを活かし、リスクを最小限に抑えながら成長するためのポイントを良品計画の事例から学び、明日からの経営判断に活かしましょう。

初期の失敗から成功へ:良品計画が転換した戦略ポイント

良品計画の海外展開は1991年7月のイギリス進出から始まり、同年11月には香港にも進出しましたが、アジア展開では1998年に一時撤退を余儀なくされるなど、初期段階では大きな苦戦を強いられました。この失敗から学び、戦略を根本から見直したことが、現在の成功につながっています。

初期失敗の主な要因は以下の点にありました。

これらの課題を克服するため、2000年代に入ってからの再進出では、戦略を大きく転換しました。特に重要だったのは「旗艦店での成功確立後に展開する」という段階的アプローチです。例えば、アジア市場への再進出では、2001年に香港に再上陸するなど、段階的なアプローチを採用しました。

この事例から中小企業が学べる教訓として、新市場への進出前に十分な市場調査と小規模なテストマーケティングを行うことの重要性が浮かび上がります。また、撤退基準をあらかじめ明確にしておくことで、感情的な判断に左右されず、冷静な撤退判断ができるようになります。

ローカライズと標準化の両立:地域特性に合わせた展開手法

良品計画の海外展開成功の鍵は、「変えるべきもの」と「変えてはいけないもの」を明確に区別したバランス感覚にあります。「シンプル・ナチュラル・機能的」という無印良品のブランド本質は普遍的に守りつつ、商品構成や価格帯、販促方法などは現地に適応させる柔軟性を持っていました。

例えば、欧州では無印良品を「日本のライフスタイルブランド」として位置づけ、アジアでは「高品質で手頃な日用品」として展開するなど、地域ごとに異なるブランディング戦略を採用しています。また、中国市場では現地の食習慣に合わせた生活雑貨の開発、欧州では現地デザイナーとのコラボレーションといった取り組みも行ってきました。

中小企業が異なる市場に展開する際にも、自社の「譲れない価値」と「現地適応すべき要素」を明確に分けることが重要です。例えば、オンラインと実店舗の展開バランス、商品説明の言語や表現方法、価格帯の設定などは、ターゲット市場に合わせて調整する余地があるでしょう。同時に、自社の強みとなる技術やサービスの本質は一貫して守るべきです。

中小企業が市場拡大で注意すべきリスク要因と対策

市場拡大は成長機会をもたらす一方で、さまざまなリスクも伴います。良品計画の事例から学べる主要なリスク要因と対策を見ていきましょう。

リソースの分散は、特に中小企業が直面する大きな課題です。新市場への投資が既存事業を圧迫するケースも少なくありません。良品計画は海外展開再開時に、1つの市場での成功モデル確立を優先し、リソースを集中投下する戦略を取りました。中小企業も同様に、段階的な展開計画と明確な投資上限の設定が重要です。

ブランド価値の希薄化も注意すべきリスクです。拡大に伴い、品質管理や顧客体験の一貫性が損なわれる恐れがあります。良品計画はこの課題に対し、標準化された業務プロセスで品質管理を図りました。中小企業でも、コアとなる業務プロセスや品質基準を文書化し、新市場でも一貫して実施できる仕組みづくりが効果的です。

以下の表は、市場拡大に伴う主なリスクと対策をまとめたものです。

| リスク要因 | 具体的な事例 | 効果的な対策 |

|---|---|---|

| リソース分散 | 資金・人材不足による既存事業の停滞 | 段階的投資と明確な予算上限設定 |

| ブランド希薄化 | 品質や顧客体験の一貫性喪失 | 核となる業務プロセスの標準化 |

| 市場理解不足 | 現地ニーズとのミスマッチ | 事前調査とテストマーケティング |

| マネジメント複雑化 | 管理コスト増大と意思決定の遅延 | 現地への適切な権限委譲 |

これらのリスクに対処するには、事前の計画と準備が何よりも重要です。新市場に飛び込む前に、自社の強みと弱みを冷静に分析し、リスク要因を特定しておきましょう。

段階的な市場拡大アプローチと成功のための重要指標

良品計画の成功から学べる重要なポイントは、「一気に拡大するのではなく、段階的に進める」という姿勢です。彼らの海外展開再開時の段階的アプローチは、以下のようなステップで進められました。

- 市場調査と戦略立案(現地の競合・消費者分析)

- テスト出店(旗艦店での検証)

- 初期展開(成功パターンの複製)

- 本格展開(多様な店舗形態での拡大)

- 継続的な最適化(現地ニーズに合わせた調整)

このようなアプローチを効果的に進めるには、各段階で適切な成功指標を設定し、客観的に判断することが重要です。良品計画は単純な売上だけでなく、顧客満足度やブランド認知度、収益性など多角的な指標で評価を行いました。

中小企業が市場拡大を検討する際にも、以下のような指標を活用することで、感覚的ではなくデータに基づいた判断が可能になります:

これらの指標を継続的にモニタリングし、必要に応じて戦略を修正していくことが、市場拡大の成功には欠かせません。一度設定した計画に固執せず、データと現場の声を基に柔軟に対応していく姿勢を持ちましょう。

ビジネスモデル再構築:良品計画の事例から学ぶ変革の方法論

ここでは、無印良品を展開する株式会社良品計画がかつての経営危機から脱却し、持続的成長を遂げた背景にある「ビジネスモデル再構築」の方法論に迫ります。2001年に経営危機に陥った良品計画は、松井忠三氏が社長に就任後、抜本的な変革によってV字回復を実現しました。

この変革プロセスには、変化の時代を生き抜く中小企業にとって貴重なヒントが詰まっています。自社のビジネスモデルが時代に合わなくなっていないか、新たな成長機会を逃していないか、と感じている経営者にとって、良品計画の再構築事例は具体的な道筋を示してくれるでしょう。市場環境の変化に対応しながら、自社ならではの価値を再定義し、持続可能な成長を実現するための実践的なアプローチを学びましょう。

既存ビジネスモデルを分析するためのフレームワークと視点

ビジネスモデル再構築の第一歩は、現状を客観的に分析することから始まります。良品計画は2001年に松井忠三氏が社長に就任した際の経営危機において、まず「何が売れているのか」「どの店舗が利益を生んでいるのか」といった基本データを徹底的に分析し、自社の強みと弱みを明確にしました。

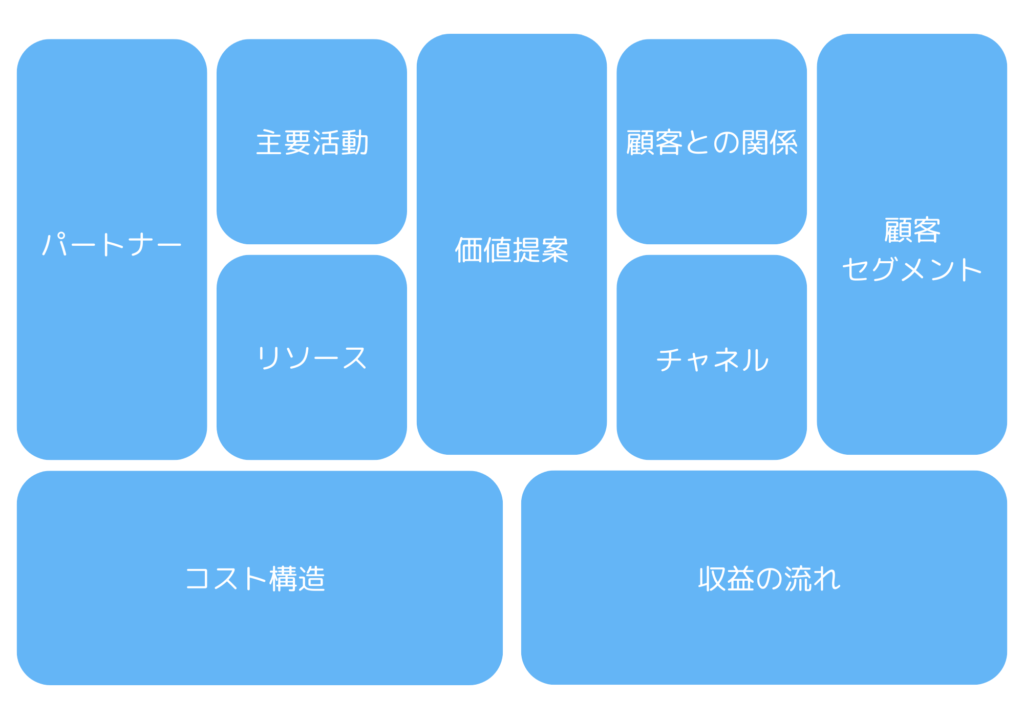

中小企業が自社のビジネスモデルを分析する際に役立つ代表的なフレームワークが「ビジネスモデルキャンバス」です。これは、顧客セグメント、価値提案、チャネル、顧客との関係、収益の流れ、経営資源(主要リソース)、主要活動、パートナー、コスト構造の9要素で事業を可視化するツールです。このフレームワークを使うことで、自社ビジネスの全体像を俯瞰し、改善すべき点を特定できます。

良品計画が特に注目したのは以下の分析視点でした。

中小企業においても、感覚や経験則ではなく、データに基づいた客観的な分析が重要です。まずは売上データの詳細分析や顧客アンケートなど、手元にあるデータから始め、自社のビジネスモデルの強みと弱みを明らかにしましょう。

顧客体験を中心とした価値創造と提供プロセスの設計

良品計画の再構築で特筆すべきは、「商品中心」から「顧客体験中心」へと発想を転換した点です。単に良い商品を作るだけでなく、顧客がブランドと接するすべての接点(タッチポイント)で一貫した体験を提供することを重視しました。

この考え方は「カスタマージャーニーマップ」と呼ばれる手法で整理できます。これは顧客が製品やサービスを認知し、購入し、利用終了するまでの体験を時系列で可視化し、各段階での顧客の感情や行動を分析するツールです。良品計画は店舗レイアウト、スタッフの接客、商品説明、アフターサービスまで、すべてのタッチポイントで「無印良品らしさ」を体現することにこだわりました。

中小企業が限られたリソースで顧客体験を最適化するには、以下のステップが有効です。

- 最重要顧客セグメントを特定する

- その顧客のジャーニーマップを作成する

- 各タッチポイントでの課題と機会を洗い出す

- 最も影響力の大きいタッチポイントから改善を始める

良品計画の近年の取り組みとして注目すべきは、オンラインとオフラインの連携です。ECサイトと実店舗の連携など、デジタルとリアルを融合させた顧客体験の設計が、現在の成長戦略の一部となっています。中小企業においても、自社のウェブサイトやSNS、メールマガジンと実店舗の連携を強化することで、顧客体験を大きく向上させることが可能です。

競合との差別化:良品計画とニトリの比較から見る戦略的ポジショニング

良品計画とニトリは、ともに生活雑貨や家具を扱う小売業として成功を収めていますが、そのビジネスモデルとポジショニングは大きく異なります。この比較から、中小企業が自社のポジショニングを考える上で重要な視点が得られます。

以下の表は、両社の主な差別化ポイントをまとめたものです。

| 比較項目 | 良品計画(無印良品) | ニトリ |

|---|---|---|

| 価値提案 | シンプル・機能的・必要十分 | お値段以上の満足・トータルコーディネート |

| 製品戦略 | 素材からの見直し・長く使える | 機能性重視・豊富なバリエーション |

| 価格戦略 | 適正価格(中価格帯) | 低価格帯を中心に幅広く展開 |

| マーケティング | ブランド哲学・生活提案型 | 「お、ねだん以上。」明確なメッセージ |

| 店舗展開 | 都市部中心・洗練された空間 | 郊外型大型店・実用的な陳列 |

この比較から分かるように、両社は同じ市場でも異なるポジショニングで共存しています。良品計画は「シンプルで長く使える本質的な価値」を、ニトリは「手頃な価格で機能的な暮らし」を提供しているのです。

中小企業が自社の差別化を図る際には、以下のステップが効果的です。

- 主要競合を特定し、その強みと弱みを分析する

- 市場の中で「空白領域」を見つける

- 自社の強みを活かせる独自のポジショニングを設定する

- そのポジショニングを一貫して表現する言葉やビジュアルを開発する

重要なのは、単に「他社と違うこと」ではなく、「顧客にとって意味のある違い」を生み出すことです。自社の強みを活かし、ターゲット顧客の課題を解決する独自の価値提案を構築しましょう。

ビジネスモデル再構築のための実践的ステップと推進体制

良品計画の変革事例から学ぶと、ビジネスモデル再構築を効果的に進めるには、段階的なアプローチと適切な推進体制が不可欠です。特に中小企業では、日常業務を回しながら変革を進める必要があるため、優先順位付けと体制づくりが成功の鍵となります。

ビジネスモデル再構築の実践的ステップとして、以下の流れが推奨されます。

- 現状分析(3〜4週間):データ分析と課題の可視化

- 将来ビジョン設定(2〜3週間):目指すべき姿の明確化

- ギャップ特定(1〜2週間):現状と理想のギャップ分析

- 変革計画策定(3〜4週間):優先施策と行動計画の作成

- 試行実施(8〜12週間):小規模な試行と検証

- 本格展開(6ヶ月〜):成功モデルの横展開と定着

このプロセスを効果的に進めるには、適切な推進体制が重要です。松井氏のリーダーシップのもとで良品計画は、組織改革に取り組み、経営危機の原因を探り対策を打つことを最大の課題としました。中小企業においても、経営者だけでなく、現場リーダーや若手社員も巻き込んだチーム編成が効果的です。

変革に対する社内の抵抗を克服するには、以下の点に注意しましょう。

限られたリソースの中で変革を進めるには、「すべてを一度に変えようとしない」ことも大切です。最も効果の高い施策に集中し、そこで生まれた成果を次の変革の原資とする好循環を作りましょう。

まとめ

この記事をお読みいただき、誠にありがとうございます。ビジネスモデルの変革や再構築にお悩みの経営者の皆様にとって、参考になる情報をお届けできたら幸いです。良品計画の成功事例には、規模の大小に関わらず取り入れられる重要なエッセンスが含まれています。ここで改めて、この記事の重要なポイントをご紹介します。

- 「無印良品」のブランディング戦略は「差別化されない差別化」という逆説的アプローチで、一貫した価値観と哲学を商品に反映させている

- SPAモデルの全てを導入できなくても、自社オリジナル商品の開発や仕入れルートの最適化など、部分的に取り入れることで効果を上げられる

- MUJIGRAMに代表される標準化と効率化は、「なぜそうするのか」という目的理解を重視し、ブランド価値を高める重要な仕組みとなっている

- 市場拡大は一気に行うのではなく、テスト出店から段階的に進める戦略が成功の鍵となる

- ビジネスモデル再構築には、データに基づいた客観的分析と「顧客体験中心」の発想転換が不可欠である

いかがでしたか?良品計画の事例から学ぶビジネスモデル変革のポイントは、シンプルさと本質的な価値の追求にあります。規模の大小に関わらず、自社の強みを活かし、顧客に一貫した価値を提供することが持続的な成長への道です。皆様のビジネスが、この記事のヒントをきっかけに新たな価値を創造し、さらなる成長を遂げることを心より願っております。