【社労士監修】就業規則の届出を徹底解説:人事部がなくても経営者ができる実践ステップ

「就業規則を作ったけど、届出がまだで…」

「法改正に対応して就業規則を変更したいけど、手続きが分からない」

こんな悩みを抱える中小企業経営者は少なくありません。就業規則の届出は法的義務でありながら、その手続きの複雑さから後回しにされがちです。しかし、適切な届出を怠ると30万円以下の罰金リスクや労働トラブル発生時の不利益を招く可能性があります。

この記事では、人事部門がない中小企業でも経営者自身が迷わず実行できる就業規則届出の手順と注意点を徹底解説します。具体的な記入例や電子申請の方法、複数事業所の効率的な対応まで、実務に直結する情報をお届けすることで、煩雑な届出業務をスムーズに進められるようサポートします。

就業規則の届出って、ちょっとむずかしそう…」と思っている方にこそ、読んでいただきたい記事です。

手順をひとつずつ丁寧に解説していますので、一緒に確認していきましょうね🐦✨

目次

就業規則の届出手続きの実践ステップ:中小企業経営者が押さえるべき重要ポイント

ここでは、就業規則の届出に関する実践的な知識とステップを解説していきます。多くの中小企業では、人事部門がなく、経営者自身が労務管理を担当していることも少なくありません。就業規則の届出は法的義務でありながら、その手続きが複雑に感じられて後回しにされがちです。しかし、適切な届出を怠ると、罰則リスクや労働トラブル発生時の不利益を招く可能性があります。実務に直結する情報を押さえて、スムーズな届出手続きを実現しましょう。

就業規則の届出義務と対象企業:「常時10人以上」の正しい解釈

労働基準法では、常時10人以上の労働者を使用する事業場には就業規則の作成と労働基準監督署への届出が義務付けられています。この「常時10人以上」の解釈がポイントです。パートやアルバイトも含め、雇用形態を問わず、在籍する労働者数でカウントします。例えば、正社員5人、パート6人の企業は合計11人となり、通常は届出義務があります。他社へ派遣中の労働者も含まれます。

繁閑の差が大きい業種では、繁忙期だけ一時的に10人以上になる場合も「常時」には当たりません。年間を通じた平均的な人数で判断することがポイントです。ただし、従業員が10人未満の企業でも、就業規則を作成・届出することには大きなメリットがあります。トラブル防止や労務管理の基準明確化など、企業防衛の観点から積極的に検討すべきでしょう。

届出に必要な書類と準備方法:就業規則本体と付属規程の整え方

就業規則の届出には、以下の書類が必要です。

- 就業規則本体(2部)

- 従業員代表の意見書

- 就業規則(変更)届

就業規則本体には、労働時間や賃金、退職に関する事項など、労働基準法で定められた絶対的必要記載事項を必ず含める必要があります。また、賃金規程や育児・介護休業規程などの付属規程も届出が必要です。これらは就業規則本体とは別冊にすることが一般的ですが、その場合も忘れずに添付しましょう。

各書類の準備では、厚生労働省のホームページからモデル就業規則や様式をダウンロードして活用できます。特に中小企業向けのテンプレートは、必要事項を埋めるだけで基本的な就業規則を作成できるため、効率的です。自社の実情に合わせてカスタマイズすることで、より実効性のある就業規則に仕上げることが重要です。業界によっては特有のルールや法律が存在する場合があります。例えば、製造業や医療業界などでは、特定の資格や経験に関する規定、作業時間や休憩時間の取り決めが必要です。その際には顧問社会保険労務士などに相談しましょう。

労働者代表の適切な選出と意見聴取:法的に有効な手続きのポイント

意見書の作成には、適切な従業員代表の選出が不可欠です。過半数労働組合がある場合はその代表者、ない場合は労働者の過半数代表者を選出する必要があります。この選出プロセスを適切に行わないと、後々のトラブルの原因となります。

選出の際の重要なポイントは以下の通りです。

代表者が選出されたら、就業規則の内容を十分に説明し、意見を聴取します。意見が否定的であっても、その意見を意見書として添付する必要があります。代表者の同意までは法律上求められていませんが、円滑な労使関係のためには、可能な限り理解を得るよう努めるべきでしょう。

届出書類の作成と提出方法:窓口提出と電子申請の選択肢

就業規則の届出は、事業場を管轄する労働基準監督署に対して行います。届出方法には、窓口への直接提出と電子申請の2つの方法があります。

窓口提出の場合は、就業規則(変更)届に必要事項を記入し、就業規則本体と意見書を添えて提出します。提出時には受付印を押した控えを受け取り、自社で保管しておきましょう。平日の開庁時間内に行く必要があるため、時間的な制約があります。

近年は電子申請(e-Gov)による届出も普及しています。24時間いつでも申請できる便利さがあり、書類の郵送も不要です。電子申請を利用するには事前にe-Govでの利用者登録が必要ですが、令和3年4月以降は電子証明書が不要になり、より簡単に利用できるようになりました。一度設定すれば、その後の手続きはスムーズに行えます。特に複数の手続きを定期的に行う企業にとっては効率的な選択肢といえるでしょう。

就業規則届出の法的要件と注意点:トラブルを避けるための法的知識

ここでは、就業規則の届出に関する法的側面について深掘りしていきます。就業規則の作成は終わったものの、届出の法的要件や注意点についてはよくわからない、という経営者は少なくありません。しかし、適切な届出を怠ると罰則を受けたり、労働トラブル発生時に不利な立場に立たされたりするリスクがあります。届出期限や罰則規定、周知義務から法改正への対応まで、法令遵守のために必要な知識をしっかり押さえて、将来の労務トラブルを未然に防ぎましょう。

届出期限と罰則規定:法令遵守のための重要事項

労働基準法では、就業規則を作成・変更した場合、「遅滞なく」所轄の労働基準監督署長に届け出ることが義務付けられています。この「遅滞なく」という表現は明確な日数を指定していませんが、できるだけ速やかに届け出ることが求められます。

届出義務に違反した場合、労働基準法第120条により30万円以下の罰金が科される可能性があります。この罰則は、事業主(法人の場合はその代表者)に適用されます。期限に間に合わないと判断した場合は、所轄の労働基準監督署に相談し、対応について指示を仰ぐことをお勧めします。

就業規則を届け出ないことによる法的リスク:効力と紛争時の影響

就業規則の届出を怠った場合でも、適切に周知されていれば就業規則自体の効力は否定されません。これは判例でも確認されている点です。つまり、届出をしていなくても、適切に周知されていれば、その内容に基づいて労働条件を決定することは可能です。

しかし、届出がないことで労働紛争発生時に不利な立場に立たされるリスクは無視できません。例えば、解雇や賃金規定の適用を巡る紛争が起きた場合、届出がないことで「正規の手続きを経ていない規則」と判断され、効力を弱められる可能性があります。特に中小企業では、「忙しくて届出を忘れていた」ということが少なくありませんが、こうしたケースでも罰則の対象となり得ます。

届出を忘れていた場合は、気づいた時点で速やかに届け出るとともに、過去の未届出期間についても誠実に説明することが大切です。後手に回るほどリスクは高まりますので、早めの対応を心がけましょう。

届出後の周知義務:効力発生のための必須ステップ

就業規則は、労働者に周知されてはじめて法的効力を持ちます。労働基準法第106条では、就業規則を常時各作業場の見やすい場所へ掲示するか備え付けること、または書面を交付するなどの方法で周知することを義務付けています。

効果的な周知方法としては以下が挙げられます。

特に重要なのは、従業員が「いつでも就業規則を確認できる状態」を維持することです。単に一度配布しただけでは周知義務を満たしたとは言えません。定期的な説明会の開催や、規則改定時の丁寧な説明なども、トラブル防止に効果的です。

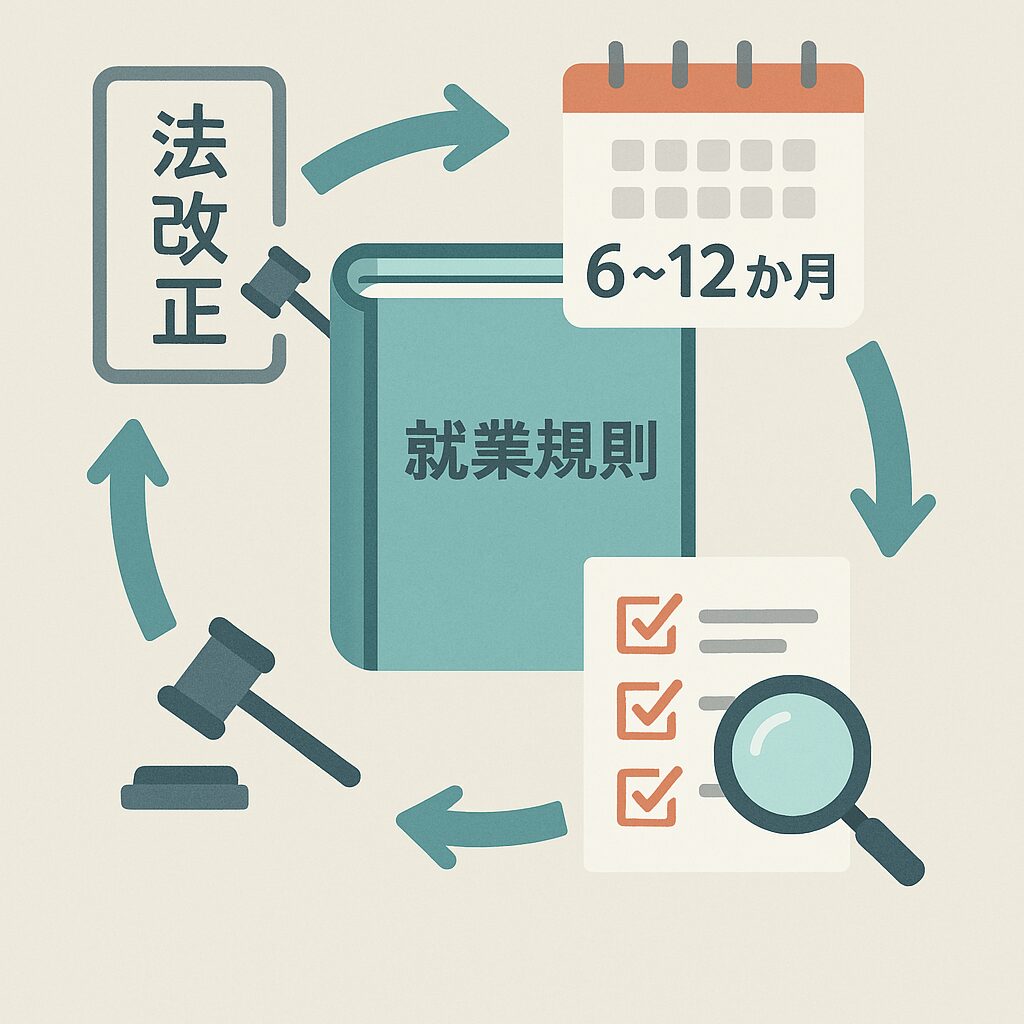

法改正対応と定期的な見直し:最新法令に適合した就業規則維持の重要性

労働法制は頻繁に改正されるため、就業規則も定期的な見直しが必要です。特に働き方改革関連法や同一労働同一賃金、パワハラ防止法など、近年は大きな法改正が続いています。最新の法令に適合していない就業規則は、紛争発生時に無効とされるリスクがあります。

見直しは法改正を鑑みて半年に1回〜年に1回程度を目安に行うのが理想的です。法改正情報は厚生労働省のホームページや社会保険労務士からの情報を活用して収集しましょう。特に中小企業では人事労務の専門知識を持つ担当者が少ないケースが多いため、定期的に顧問社会保険労務士などの専門家による就業規則のチェックを受けることをお勧めします。

改正が必要になった場合は、前述の届出手続きと周知義務を忘れずに実施することが重要です。労働条件の不利益変更を伴う場合は、従業員への説明と理解を得る過程が特に重要になりますので、十分な準備と時間をかけて対応しましょう。

複数事業所を持つ企業の届出戦略:効率的な対応方法

ここでは、複数の事業所を展開する企業が直面する就業規則届出の課題と、その効率的な解決策について解説します。各事業所ごとに別々の就業規則を作成し、それぞれの管轄労働基準監督署に届け出るのは、時間も手間もかかる大変な作業です。しかし「本社一括届出制度」を活用すれば、この労力を大幅に削減できます。また、全事業所共通の規則と個別対応が必要な部分をうまく使い分けることで、運用面での混乱も防げるでしょう。複数事業所を持つ経営者の方は、ぜひこれらの効率的な方法を取り入れて、労務管理の負担軽減と法令遵守の両立を図りましょう。

本社一括届出制度の概要と要件:活用できる条件と申請方法

本社一括届出制度とは、複数の事業場で共通の就業規則を使用している場合に、本社の所在地を管轄する労働基準監督署長に一括して届け出ることができる制度です。この制度を利用するための主な条件は以下の通りです。

- 複数の事業場で内容が同一の就業規則を適用していること・変更届の場合は、対象事業場の変更前の就業規則の内容も同じであること

- 本社と各事業場の数と同じ部数の就業規則を用意すること※ただし、同じ監督署管内に複数の事業場がある場合、監督署ごとに1部を提出すれば問題ありません

- 各事業場の労働者の過半数代表の意見書を添付すること

- 本社以外の対象事業場の名称、所在地及び事業場を管轄する監督署名を記した一覧表を添付すること

この制度の最大のメリットは、各事業所ごとの届出手続きが不要になることです。特に事業所が多い企業や全国展開している企業にとっては、事務負担の大幅な軽減につながります。また、就業規則の変更時も、一度の手続きですべての事業所の届出が完了するため、変更漏れのリスクも減少します。

本社一括届出を申請するには、厚生労働省のホームページから専用の様式をダウンロードすることが可能です。電子申請を利用する場合は、e-Gov(電子政府の総合窓口)から手続きができます。

事業所別就業規則と統一就業規則の使い分け:効果的な運用方法

複数事業所を持つ企業では、「何をどこまで共通化し、何を個別対応とするか」の判断が重要です。効率的な運用のためには、以下のような使い分けが効果的です。

統一すべき項目(本体規程として共通化)

個別対応が必要な項目(付属規程または個別規定として管理)

このように整理することで、共通部分は本社で一元管理しつつ、事業所ごとの特性に応じた柔軟な対応も可能になります。統一就業規則と個別規定を組み合わせる場合は、「本就業規則に定めのない事項は、各事業所の個別規定による」などの一文を入れておくと、法的な整合性も確保できるでしょう。

一括届出に必要な書類と手続きの流れ:具体的な進め方

本社一括届出を行うための手続きの流れは以下の通りです。

- 就業規則の確認・整備:全事業所共通部分と個別規定の整理

- 労働者代表の意見聴取:各事業所の過半数代表者または過半数労働組合からの意見聴取

- 書類の準備

- 提出:本社所在地を管轄する労働基準監督署への提出

特に重要なのは各事業所の意見書です。本社一括届出であっても、各事業所の労働者代表からそれぞれ意見を聴く必要があります。この手続きを省略すると、届出そのものが無効になる可能性がありますので注意しましょう。

提出が受理されると、提出した書類の控えに受付印が押されます。この控えは大切に保管しておきましょう。電子申請の場合は、受付番号を記録しておくことが重要です。

各事業所での就業規則の周知と運用管理:法的効力を確保する方法

本社一括届出を行った後も、各事業所での周知は個別に行う必要があります。就業規則は労働者に周知されてはじめて法的効力を持つため、この段階を軽視すると届出の意味が半減してしまいます。

効果的な周知方法としては、以下のような取り組みが挙げられます。

また、運用面では本社と各事業所間の連携体制が重要です。定期的な労務監査を実施したり、就業規則の運用状況を確認する担当者を各事業所に配置したりするなど、継続的な管理体制を構築しましょう。特に法改正があった際には、速やかに全事業所に情報共有できる仕組みを整えておくことが重要です。

さらに、就業規則の内容について従業員からの質問や相談を受け付ける窓口を明確にしておくことも、トラブル防止に効果的です。本社の人事部門だけでなく、各事業所にも相談対応ができる担当者を置くことで、従業員の理解促進と適切な運用につながります。

就業規則変更時の届出実務:スムーズな改定プロセス

ここでは、就業規則の変更時における届出実務について詳しく解説します。法改正や企業の状況変化に応じて就業規則を変更する場面は多いものですが、どのような変更が届出を必要とするのか、不利益変更の場合の特別な対応は何か、変更後の効果的な周知方法はどうすべきかなど、多くの疑問や悩みが生じるものです。適切な手続きを踏むことで、法的リスクを回避しながらスムーズな改定を実現できます。変更プロセスの全体像を理解し、実務上のポイントを押さえることで、就業規則の変更を円滑に進めていきましょう。

変更届出の必要な場合と不要な場合:判断基準と実務上の区分

就業規則のすべての変更に届出が必要なわけではありません。変更内容の性質によって、届出の要否が分かれます。届出が必要な変更と不要な変更の基本的な判断基準は以下の通りです。

届出が必要な変更

法令上は軽微な変更であっても届出が必要です。ただし、実務上は以下のような形式的な変更のみの場合は、労働基準監督署に相談の上、対応を判断することが一般的です。

判断に迷う場合は、「その変更が労働条件に影響を与えるか」という観点で考えると分かりやすいでしょう。例えば、部署名の単純な変更は届出不要ですが、その変更に伴って業務内容や労働時間が変わるなら届出が必要になります。不明点がある場合は、所轄の労働基準監督署に事前に確認することをお勧めします。

就業規則変更届の提出方法

就業規則変更届は、会社の所在地を管轄する労働基準監督署に提出します。提出方法は窓口持参や郵送のほか、「e-Gov」を利用した電子申請も可能です。窓口持参や郵送の場合は書類を2部用意し、1部は受付印を押してもらい会社で保管します。

提出する書類は以下の通りです。

郵送で提出する場合は、返送用の切手を貼付した封筒も同封しましょう。

就業規則変更の基本的な流れ

就業規則変更の基本的な流れは以下の通りです。

- 変更内容の検討・決定

- 取締役会等での承認

- 労働者代表からの意見聴取と意見書の作成

- 就業規則変更届の作成

- 労働基準監督署への提出

- 従業員への周知

なお、法的に必要な手続きは3以降の手続きですが、変更内容の検討段階で変更の目的を明確にし、不利益変更となる場合は合理性があるか確認することが重要です。

不利益変更における届出の留意点:有効性を確保するための対応策

就業規則の変更が労働者にとって不利益となる場合(賃金引下げ、労働時間延長など)は、特別な注意が必要です。不利益変更の有効性を確保するためには、労働契約法第10条に基づき、次の要素が重要となります。

特に重要なのは手続きの相当性です。過半数労働組合または過半数代表者からの意見聴取は労働基準法第90条に基づく法的な要件であり、この手続きは必須です。不利益変更の場合は、合理性を確保するためにさらに丁寧な対応が望ましいでしょう。以下のような対応を検討してください。

労働契約法第10条では、就業規則の不利益変更は「合理性」が認められ、かつ労働者に周知されている場合に有効とされていますが、その判断は非常に厳格です。労務トラブルを避けるためにも、慎重かつ丁寧な対応を心がけましょう。

変更内容の効果的な周知方法:法的トラブルを防ぐためのアプローチ

就業規則の変更内容を従業員に周知することは、単なる法的義務以上に重要です。効果的な周知がなければ、従業員の混乱やトラブルの原因となります。特に重要な変更や不利益変更の場合は、以下のような多角的なアプローチを取ることをお勧めします。

特に効果的なのは、「なぜその変更が必要なのか」という背景や理由を丁寧に説明することです。会社の状況や方針を理解してもらうことで、変更への理解と協力を得やすくなります。また、周知に際しては、従業員が理解しやすい平易な言葉を使用し、専門用語や難解な表現は避けることも大切です。

変更履歴の管理と保存:労務管理上の実践的なポイント

就業規則の変更履歴を適切に管理・保存することは、将来の労務トラブル防止や監査対応の面で非常に重要です。効果的な履歴管理のポイントは以下の通りです。

- バージョン管理を徹底する

- 変更内容の記録を残す

- 関連書類をセットで保管

保存方法としては、紙媒体と電子データの両方を併用することをお勧めします。電子データは検索性に優れ、紙媒体は証拠としての確実性があります。電子データで保存する場合は、改ざんができないPDF形式での保存が望ましいでしょう。

保存期間については法令上の明確な規定はありませんが、最低でも5年以上、できれば10年程度は保管することをお勧めします。特に重要な変更(賃金制度の大幅改定など)については、より長期の保管が望ましいでしょう。

最後までお読みいただきありがとうございます。

就業規則の届出や見直しは、ちょっと大変そうに感じるかもしれませんが、会社を守る大切なステップです。

「うちは大丈夫かな?」と感じたら、まずはこの記事を参考に、できるところから一歩ずつ進めてみてくださいね🐦☘️

まとめ

就業規則の届出は中小企業の経営者にとって避けて通れない重要な手続きです。この記事で解説したポイントを実践することで、法的リスクを回避しながら効率的に就業規則の届出・管理を行うことができるでしょう。ここで改めて、本記事の重要なポイントをおさらいします。

- 「常時10人以上」の判断は雇用形態を問わず在籍する労働者数が基準となり、パート・アルバイト・派遣中の労働者等も含めてカウントする。

- 届出には就業規則本体、従業員代表の意見書、就業規則(変更)届の3種類の書類が必要で、電子申請(e-Gov)も活用できる。

- 不利益変更を行う場合は「合理性」が重要であり、丁寧な説明と周知が不可欠である。

- 複数事業所を持つ企業は本社一括届出制度を活用することで、手続きの効率化が図れる。

- 就業規則は労働者に周知されて初めて法的効力を持つため、掲示や配布など適切な周知方法の選択が重要である。

就業規則の適切な届出と運用は、労務トラブルの予防と円滑な企業運営の基盤となります。法改正や企業環境の変化に合わせて定期的に見直し、常に最新の状態を維持することが大切です。労務管理でお悩みの際は、専門家への相談も検討してみてはいかがでしょうか。皆様の企業が健全に発展されることを心より願っております。

●● この記事の監修者 ●●

田渕花純 – Kasumi Tabuchi –

KT社会保険労務士事務所 代表社会保険労務士。国内・外資系航空会社を経て、化粧品販売業に従事。その後、大手社会保険労務士法人にてキャリアを積み、スタートアップ企業や建設業向けの労務手続きを専門的に担当。現在は「ヒトの力で企業の未来を切り開く」という理念のもと、会社設立時の労働保険・社会保険申請業務、建設業の労災保険手続きなど、事業主が安心して本業に専念できるよう丁寧かつスピーディなサポートを提供している。社会保険手続き、給与計算、助成金申請、労務コンサルティングなど幅広い業務に精通。