【2025年版】中小企業が今日から始める実践的コンテンツマーケティング完全ガイド

「コンテンツマーケティングは聞いたことがあるけれど、うちのような中小企業に必要なのだろうか?」

「大手企業のように予算やリソースがないけど、効果的に取り組める方法はあるのか?」

—こんな疑問を抱える中小企業の経営者は少なくありません。コロナ禍以降、展示会や対面営業だけでは見込み客の獲得が難しくなり、デジタルでの顧客接点の拡大が急務となっています。しかし、限られた予算と人員の中で何から始めればよいのか悩む方も多いでしょう。

本ガイドでは、中小企業だからこそ実践すべきコンテンツマーケティングの基礎から応用まで、具体的な手法とノウハウを解説します。少ないリソースでも成果を出せる効率的な方法、AIツールを活用した時短テクニック、業種別の成功事例など、「明日から始められる」実践的なアドバイスを提供します。最新の2025年トレンドも押さえながら、中小企業ならではの強みを活かしたコンテンツ戦略で、大手に負けない情報発信力を身につけましょう。

“うちは小さい会社だから無理かも…”って思ったあなた、大丈夫!少ない予算でもできる方法、ちゃんとあるから安心してね👍

目次

なぜ今、中小企業こそコンテンツマーケティングが必要なのか?

ここでは、中小企業がコンテンツマーケティングに取り組むべき理由を解説します。コロナ禍をきっかけに加速したデジタルシフトは、ビジネスの在り方を大きく変えました。従来の展示会や対面営業だけでは顧客との接点が限られ、競争力を維持するのが難しくなっています。中小企業こそコンテンツマーケティングを活用すべき時代が到来した背景と、大企業にはない独自の強みを活かせる理由を理解し、明日からの戦略に役立てましょう。

展示会だけでは届かない顧客接点の拡大

コロナ禍以降、ビジネスにおける顧客行動は大きく変化しました。複数の業界調査によると、B2B購買プロセスの多くの部分がデジタルチャネルを通じて行われるようになり、調査によれば顧客の購買プロセスの67%はオンライン上で行われていることが示されています。また、購入検討の際にはインターネットでの情報収集が当たり前になっています。

かつては展示会や商談会が主要な見込み客獲得の場でしたが、今ではWebサイトやSNSを通じた情報発信がその役割を担っています。特に検討初期段階では、調査によれば84%の決裁者が営業担当と接触する前に購買を決定づける情報に触れているなど、顧客は自社で調査を行い、興味を持った企業だけにコンタクトする傾向が強まっています。

中小企業にとって、この変化は「見つけてもらう」ための戦略の重要性が高まったことを意味します。アフターコロナ時代のBtoBマーケティングでは、展示会だけでなく、オンラインの認知施策への投資や効果可視化、MAツールの活用が重要な変革ポイントとなっており、検索エンジンやSNSなど複数のタッチポイントで見込み客と接点を持つことが、ビジネスチャンスを広げる鍵となっているのです。

低予算でも効果を出せる集客方法の必要性

デジタル広告の競争激化により、Google広告やSNS広告の単価は年々上昇しています。近年、Google広告やSNS広告のクリック単価は上昇傾向にあり、広告費は中小企業にとって大きな負担となっています。

コンテンツマーケティングは初期費用こそかかるものの、長期的には広告よりもコストパフォーマンスに優れています。例えば、月20万円の広告費を12ヶ月続けた場合の240万円は使えば消えるコストですが、同額をコンテンツ制作に投資すれば、数年にわたって見込み客を獲得し続ける資産となります。

さらに、自社の知見を活かしたコンテンツは外注せずとも作成可能で、ブログやSNSなど無料のプラットフォームを活用すれば、予算が限られている中小企業でも効果的な集客活動を展開できます。時間をお金で買えない分、知恵と工夫で勝負できるのがコンテンツマーケティングの魅力なのです。

中小企業の強みを活かした差別化戦略

中小企業には、コンテンツマーケティングで発揮できる独自の強みがあります。まず意思決定の速さです。大企業では稟議や複数部門の承認が必要なところ、中小企業ではトレンドを捉えたタイムリーな情報発信が可能です。

顧客との距離の近さも強みです。日々の顧客対応から生まれる生の声やニーズを直接コンテンツに反映できます。これにより、マーケティングリサーチをしなくても、顧客の本当の課題に応えるコンテンツを作成できるのです。

さらに、経営者自身の想いや哲学を直接伝えられる点も見逃せません。「なぜその事業を始めたのか」「どんな想いでサービスを提供しているのか」といったストーリーは、数字では測れない共感や信頼を生み出す強力な差別化要素となります。

自社の強みを見つけるには、以下の質問に答えてみましょう。

“あなたの会社にしかない物語”こそ、いちばんの武器!きれいに飾らなくても、リアルな想いが伝わるんだよ🌱

大手にはない専門性を武器にする方法

中小企業の最大の武器は、特定分野における専門性とニッチな知識です。大企業が幅広くカバーしなければならない中、中小企業は自社の得意分野に特化したコンテンツを深堀りできます。

専門性を効果的にコンテンツ化するには、まず業界用語をわかりやすく解説することから始めましょう。専門家にとって当たり前の知識でも、顧客にとっては新鮮で価値ある情報です。例えば、製造業であれば素材選びのポイントや加工技術の違い、サービス業なら専門的な手法の裏側にある考え方などを解説します。

また、実際の事例やケーススタディも強力です。大手企業は機密保持の観点から詳細な事例を公開しにくいケースが多いですが、中小企業では顧客の許可を得た上で具体的な成功事例を紹介できます。「このお客様はこんな課題を持っていて、当社はこう解決した」という具体例は、同じ悩みを持つ潜在顧客の心に強く響きます。

動画やインタビュー形式で「職人の技」や「専門家の視点」を見せることも効果的です。YouTubeチャンネルで技術の解説やデモンストレーションを行うことで、文字だけでは伝わらない価値を効果的に伝えられます。

中小企業のためのコンテンツマーケティング基礎知識

ここでは、中小企業の経営者が押さえておくべきコンテンツマーケティングの基礎知識をわかりやすく解説します。難しい専門用語を使わず、実務に直結する内容に焦点を当てているので、初めての方でも理解しやすいでしょう。この知識を身につけることで、限られた予算やリソースの中でも効果的な情報発信が可能になり、見込み客の獲得や顧客との信頼関係構築に役立てることができます。自社の強みを活かした独自のコンテンツ戦略を立てるための第一歩を踏み出しましょう。

コンテンツマーケティングとは何か?

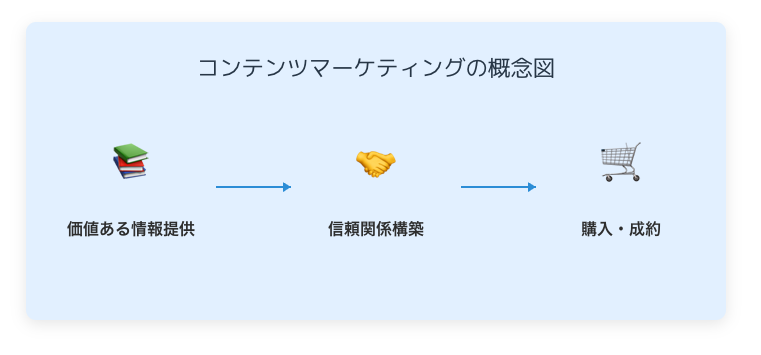

コンテンツマーケティングは、顧客にとって価値ある情報を発信することで信頼関係を築き、最終的に商品やサービスの購入につなげる手法です。具体的には、ブログ記事、SNS投稿、動画、メールマガジンなどを通じて、顧客の悩みを解決する情報や業界の最新動向、製品の使い方などを提供します。

例えば、工作機械メーカーが金属加工のコツを解説するYouTubeチャンネルを運営したり、税理士事務所が確定申告の注意点をブログで紹介したりする活動がこれにあたります。

従来の広告が「買ってください」と直接訴えるのに対し、コンテンツマーケティングは「まずはこの情報をお役立てください」と価値提供から始めるのが特徴です。これにより、顧客は「この会社は本当に私の課題を理解している」と感じ、自然な形で商品やサービスに興味を持つようになります。

コンテンツマーケティングが中小企業に特に効果的な理由と具体的なメリットについて、さらに詳しく知りたい方はこちらの記事もご覧ください。

>> 費用対効果抜群!コンテンツマーケティング戦略を中小企業が取り組むべき理由

従来の広告との違いと投資対効果の比較

従来の広告とコンテンツマーケティングの最大の違いは、アプローチと持続性にあります。広告は即効性がある反面、配信を止めれば効果も消えます。一方、コンテンツマーケティングは効果が出るまで時間がかかりますが、一度作ったコンテンツは長期にわたって見込み客を集め続けるという特徴があります。

コストパフォーマンスを比較すると、リスティング広告のクリック単価は競争の激しい業界では1クリック数百円から数千円かかることもありますが、ブログ記事なら初期制作コストのみで何年も集客し続けることが可能です。中小企業の中には、広告費と比較して少ない制作費でブログコンテンツによる集客効果を長期間維持できた事例も報告されています。具体的な効果やコストは業種や施策内容によって異なりますが、コンテンツ制作は長期的な資産となる場合が多いです。

初期投資の目安としては、自社で作成する場合は主に時間コスト(週4〜5時間程度)、外注する場合は1記事あたり2〜5万円程度から始められます。投資回収の目安としては、6ヶ月〜1年程度の継続が一つの分岐点となります。

1人でも始められる運用体制の作り方

中小企業の経営者が1人でコンテンツマーケティングを始めるなら、効率的な運用体制づくりが必須です。まずは週に1回、2時間程度の固定時間を確保することから始めましょう。早朝や週末など、集中できる時間帯を選ぶことがポイントです。

必要最低限のスキルセットとしては、文章作成力、基本的なSEOの知識、簡単な画像編集ができれば十分です。不足するスキルは外部ツールで補えます。例えば、文章校正ツールやAIライティングアシスタント、無料の画像編集サービスなどを活用すれば、専門知識がなくても質の高いコンテンツを作成できます。

コンテンツのネタ切れを防ぐには、お客様からよく受ける質問をリスト化しておくことが効果的です。さらに、1つのコンテンツから複数の形式(ブログ記事→SNS投稿→メルマガ)に展開する「一石三鳥」の発信方法を取り入れれば、効率よく継続できます。

社内リソースを最大化するコツと秘訣

限られた社内リソースを最大限に活用するには、「全員参加型」のコンテンツ制作体制を整えることが重要です。各部門の社員が持つ専門知識や顧客との会話から得た情報は、価値あるコンテンツの宝庫です。

効果的なのは、社員インタビュー形式でのコンテンツ作成です。経営者が質問者となり、技術者や営業担当者に15分程度インタビューして録音。それを文字起こしして編集すれば、専門性の高い記事が完成します。社員にとっても負担が少なく、自分の知識が評価される機会になるため、モチベーション向上にもつながります。

また、既存資料の有効活用も見逃せないポイントです。提案書、マニュアル、社内勉強会の資料など、すでにある情報を一般公開用にリライトするだけで、新たなコンテンツに生まれ変わります。顧客への説明資料から顧客名や固有情報を削除し、汎用的な解説として再構成するという方法も効率的です。

社内でコンテンツマーケティングを根付かせるには、成果の見える化も欠かせません。「このブログ記事をきっかけに問い合わせがあった」といった具体例を共有することで、全社的な協力を得やすくなります。

費用対効果抜群!コンテンツマーケティング戦略を中小企業が取り組むべき理由

少ないリソースで成果を出す7つの具体的手法

ここでは、限られた人的・金銭的リソースでも効果的にコンテンツマーケティングを実践する方法を解説します。中小企業の最大の課題である「時間がない」「予算が限られている」「専門知識が不足している」という悩みを解決する7つの具体的手法を紹介します。れらの手法は比較的少ない工数で始めやすく、継続しやすいものが多いとされていますが、自社の体制やノウハウによって難易度は異なります。これらを活用すれば、大企業のような豊富なリソースがなくても、自社の強みを活かした効果的なコンテンツマーケティングを実現できます。まずは自社の状況に合った手法から取り入れ、徐々に拡大していきましょう。

時間がない?OK!小さな工夫でも、積み重ねたらちゃんと成果に変わるから、焦らずいこうね💨

時間がない経営者向けのコンテンツ制作術

多忙な経営者にとって、コンテンツ制作のための時間確保は大きな課題です。効率的に進めるコツは「細切れ時間の有効活用」と「音声の活用」です。まず、スマートフォンのメモアプリを活用し、アイデアが浮かんだ瞬間に記録する習慣をつけましょう。通勤時間や移動中にも音声入力でアイデアを蓄積できます。

また、1回15分のルーティンを作ることも効果的です。例えば朝の始業前に15分だけSNS投稿を作成する、昼休みに15分だけブログのアウトラインを書くなど、短時間でも継続することで成果が蓄積されます。週に1記事書くのが難しければ、月2回の更新から始めても構いません。

社員へのインタビュー形式も時間効率が良いです。経営者が質問役となり、技術者や営業担当に15〜20分の簡単なインタビューを録音。それを外部サービスで文字起こしし、軽く編集するだけで専門性の高い記事が完成します。録音から公開まで、内容や編集の手間によっては30分程度で完了する場合もありますが、実際の所要時間は状況によって異なります。

既存資料を有効活用する二次利用のコツ

社内には眠っている資産が数多くあります。提案書、マニュアル、社内勉強会資料、顧客向けQ&A、製品説明書など、すでに作成済みの資料をコンテンツとして再利用することで、新規作成の手間を大幅に削減できます。

二次利用の基本は「汎用化」と「再構成」です。例えば特定顧客向けに作った提案書から、企業名や固有情報を削除し、業界全体の課題と解決法という形に再構成します。社内マニュアルは「初心者向けガイド」として公開できますし、よくある問い合わせは「FAQ記事」になります。

1つの素材から複数のコンテンツを生み出す「一石多鳥」の発想も重要です。例えば製品説明書を基に、①基本機能を解説するブログ記事、②活用事例を紹介する動画、③比較表を中心としたインフォグラフィックなど、形式を変えて展開します。同じ内容でも切り口を変えることで、異なるニーズに応えられます。

守秘義務に配慮するため、具体的な数値は一般的な範囲に置き換え、固有名詞はダミーに変更するといった配慮も忘れないようにしましょう。

AIツールで効率化する作業と時短テクニック

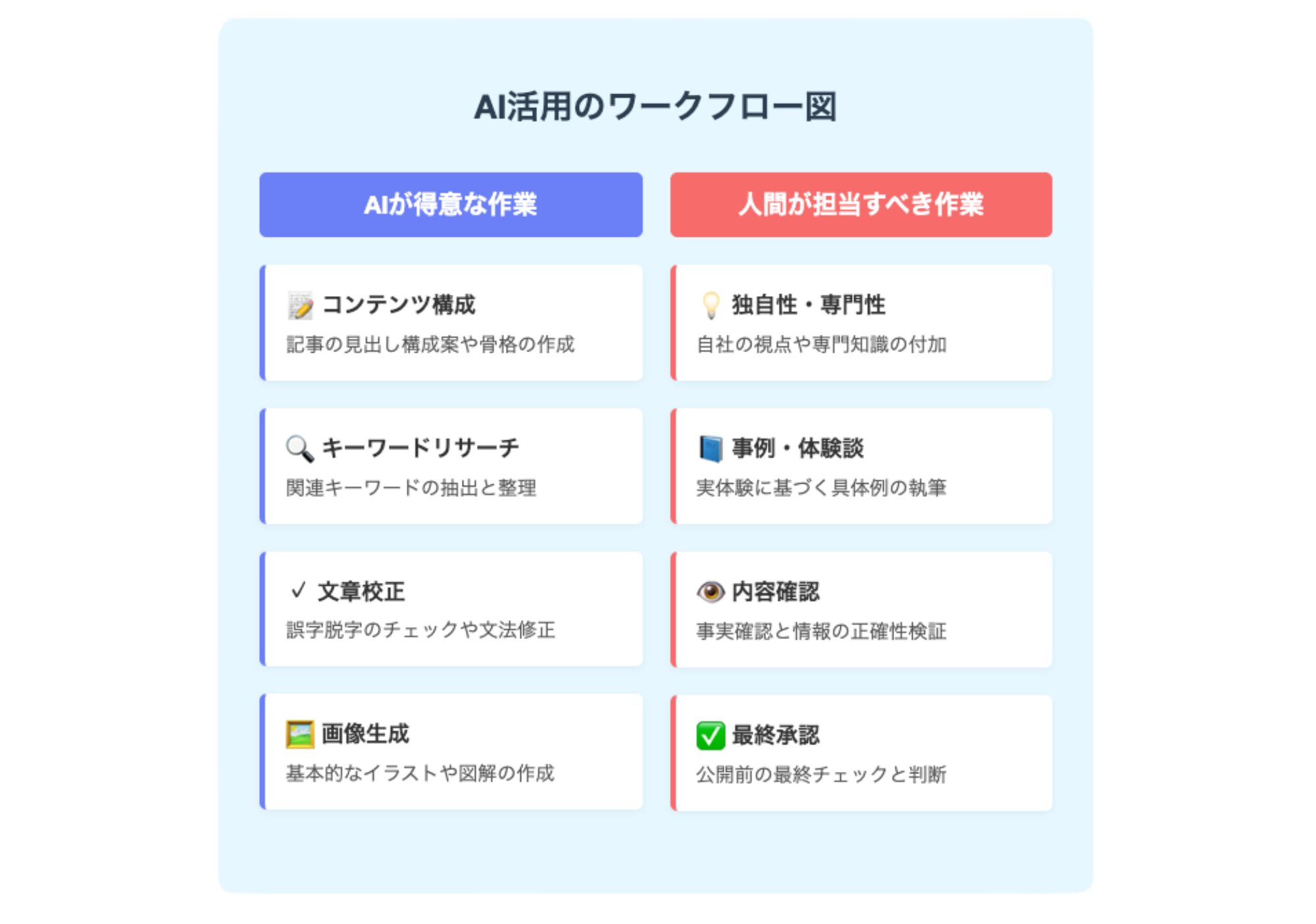

2025年現在、AIツールはコンテンツ制作の強力な味方です。特に専門知識がなくても、基本的な指示を出せば短時間でコンテンツの下書きを作成できますが、内容の正確性や独自性を担保するためには人間による確認と編集が不可欠です。AIを活用すべき作業と人間が担当すべき作業を適切に切り分けることがポイントです。

AIが得意な作業には、記事の構成案作成、キーワードリサーチ、文章校正、画像生成などがあります。例えばChatGPTに「製造業のコスト削減に関する記事の見出し構成を5つ提案して」と指示すれば、すぐに骨格ができます。Jasper AIやCopyAIなどの専門ツールも効果的です。

効果的なプロンプト(指示)の書き方は「具体的なペルソナ」「目的」「形式」「トーン」「長さ」の5要素を含めることです。例えば「50代の製造業経営者向けに、設備投資の判断基準について、専門用語を極力使わず、600字程度でブログ記事の導入部を書いて」といった具体的な指示が良い結果を生みます。

一方、自社の独自性や専門性が求められる部分、事例や体験談の執筆は人間が担当すべきです。AIはあくまでアシスタントとして活用し、最終的な編集と承認は必ず人間が行いましょう。

【2025年最新】生成AIコンテンツはSEOに影響する?Googleの評価基準と対策のすべて

外注すべき作業と内製化すべき業務の見極め方

限られた予算で最大の効果を得るには、外注と内製のバランスが重要です。基本的な判断基準は「コア業務とノンコア業務の区別」と「コストパフォーマンス」です。自社の専門性や強みを活かせる部分は内製化し、専門スキルが必要な部分は外注するのが効率的です。

一般的に内製すべき業務は、自社の強みや専門知識を活かせるコンテンツの企画・構成、業界の専門的な解説、自社の事例紹介などです。一方、デザイン、プログラミング、SEO対策、写真・動画撮影・編集などの専門スキルが必要な作業は外注した方が効率的でしょう。

外注時の適正価格の目安としては、ブログ記事が1記事あたり1万〜5万円、動画制作が1本あたり5万〜20万円、SNS運用代行が月5万〜15万円程度とされていますが、実際の費用は業界や依頼内容によって異なります。金額に応じてクオリティや対応範囲が変わるため、最初は小規模に発注して様子を見ることをお勧めします。

外注と内製を組み合わせた効率的なフローとしては、「内製:企画立案・構成作成・専門知識部分の執筆」→「外注:原稿の編集・画像作成・SEO最適化」→「内製:最終チェック・公開・SNS展開」といった分担が効果的です。

全部自分でやろうとすると疲れちゃう!得意なことに集中して、あとはプロに任せるのも大事な作戦だよ🎯

最小工数で最大効果を得るコンテンツ種別の選び方

限られたリソースで始めるなら、すべてのコンテンツ種別に手を出すのではなく、効果の高いものに集中することが大切です。業種や目的によって最適なコンテンツ種別は異なりますが、一般的に工数対効果が高いのはブログ記事、SNS投稿、メールマガジン、簡易的な動画の4種類です。

下記の表は、各コンテンツ種別の特徴を比較したものです。自社の状況に合わせて選択してください。

| コンテンツ種別 | 制作工数 | SEO効果 | 信頼構築力 | 拡散力 | おすすめの業種 |

|---|---|---|---|---|---|

| ブログ記事 | 中(2〜4時間/記事) | 高い | 中程度 | 低い | 全業種 |

| SNS投稿 | 低(15〜30分/投稿) | なし | 低い | 高い | BtoC、小売 |

| メールマガジン | 中(1〜2時間/回) | なし | 高い | 低い | サービス、BtoB |

| YouTube動画 | 高(4〜8時間/本) | 中程度 | 高い | 中程度 | 技術系、教育系 |

| ポッドキャスト | 中(2〜3時間/回) | 低い | 高い | 低い | コンサル、BtoB |

最初は1種類のコンテンツから始め、慣れてきたら徐々に増やしていくのがおすすめです。例えば製造業なら、まずは自社の技術や製品に関するブログ記事から始め、軌道に乗ったら作業風景や製品解説の簡易動画を追加するといった段階的なアプローチが効果的です。

どのコンテンツ種別を選ぶにしても、継続できる頻度と質を優先しましょう。毎週更新が難しければ、月2回の高品質コンテンツに注力する方が長期的には効果が出ます。

優れたコンテンツを作成しても読まれなければ効果はありません。コンテンツが読まれる・読まれない理由は単にSEOだけでなく読者の心理に深く関係しています。コンテンツが読まれる心理学的な要因については、こちらの記事で詳しく解説しています。

>> 驚きの事実!コンテンツが読まれない本当の理由は「SEO」ではなく「心理学」だった

中小企業がすぐ実践できるSNS戦略と連携術

ここでは、限られたリソースの中でも効果的にSNSを活用し、コンテンツマーケティングと連携させる方法を紹介します。SNSは無料で始められ、適切な戦略さえあれば少ない工数でも大きな成果を上げられるツールです。多くの中小企業経営者が「どのSNSを選ぶべきか」「どうやって運用を続けるか」という悩みを抱えていますが、自社の業種や強みに合ったプラットフォームを選び、効率的な運用方法を実践することで、大企業に負けない情報発信が可能になります。まずは自社に最適なSNS選びから始めましょう。

業種別に選ぶべきSNSプラットフォーム

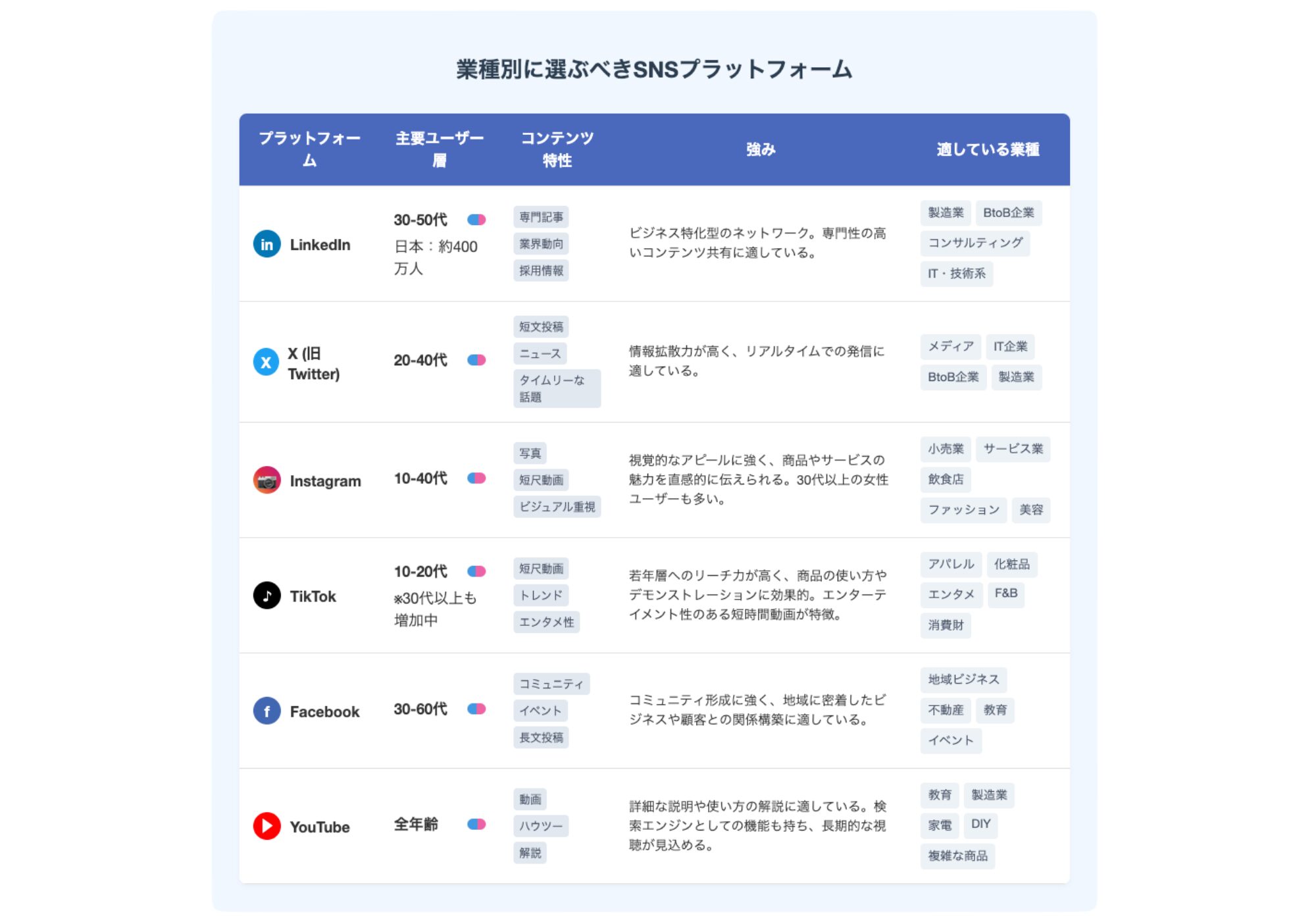

業種によって最適なSNSプラットフォームは異なります。自社のターゲット顧客がどのSNSを利用しているかを見極め、経営資源を集中投下することが成功の鍵です。

製造業やBtoB企業の場合、LinkedInが適しています。日本国内では約400万人のビジネスパーソンが利用しており、専門性の高い技術コンテンツや業界動向の発信に活用されています。次いでXも効果的で、業界のニュースや自社の取り組みを簡潔に発信できます。

小売業やサービス業はInstagramが強力なツールとなります。視覚的に商品やサービスの魅力を伝えやすく、若年層から中高年まで幅広い層にリーチできます。特に30代以上の年齢層では女性ユーザーの割合が高い傾向があるため、女性向け商材を扱う企業にも適しています。

TikTokは若年層へのアプローチや商品の使い方の紹介に効果的です。10〜20代のユーザーが中心ですが、最近は30代以上の利用者も増加しています。短時間の動画で商品の魅力を伝えられるのが大きなメリットです。

フォロワー0からの効果的な運用方法

新規アカウント立ち上げ時にまず行うべきは、プロフィールの充実です。企業ロゴや経営者の顔写真を設定し、自社の事業内容や強み、問い合わせ方法を明記しましょう。URLには自社Webサイトのリンクを忘れずに設置します。

フォロワー獲得の最初の一歩は、既存顧客やビジネスパートナーへの告知です。メールやDMで新規アカウント開設を知らせ、フォローを依頼します。名刺にSNSアカウントを記載するのも効果的な手段です。

投稿頻度は、InstagramやFacebookでは週2〜3回、Xでは1日数回が推奨されています。無理なく継続できる頻度を設定し、定期的な投稿を心がけましょう。無理なく続けられる頻度を設定しましょう。内容は、業界の役立つ情報が7割、自社の宣伝が3割というバランスが理想的です。

最初の100フォロワー獲得には、同業他社や関連企業のアカウントをフォローし、彼らの投稿に質の高いコメントを残すことも効果的です。また業界のハッシュタグを使用した投稿も、関心を持つユーザーの目に留まりやすくなります。

コンテンツの拡散力を高める5つの工夫

SNSでシェアされやすいコンテンツには共通の特徴があります。以下の5つの工夫を取り入れて、投稿の拡散力を高めましょう。

経営者自身の発信力を高めるポイント

経営者個人による発信は、企業アカウントよりもエンゲージメントを得やすい傾向があります。これは「企業」という抽象的な存在よりも、「人」のストーリーや考え方に共感しやすいという心理が働くためです。

効果的な経営者発信の第一歩は、自分の強みや専門性を明確にすることです。「製造業30年の経験から語る」「地元密着型ビジネスの成功法則」など、自分ならではの視点や経験を前面に出しましょう。

信頼感を醸成するには一貫性のある発信が重要です。業界の最新動向、自社の取り組み、経営哲学などのテーマを決め、定期的に発信します。また、専門知識をわかりやすく解説することで「この人から学びたい」という気持ちを引き出せます。

炎上リスクを避けるためには、政治的・宗教的な話題、競合批判は避け、事実に基づいた発言を心がけましょう。投稿前に「この内容は誰かを不快にさせないか」というフィルターをかけることも大切です。

経営者発信の大きなメリットは、自社の理念や価値観を体現できる点です。「なぜこの事業を始めたのか」「どんな想いでサービスを提供しているのか」といった背景を伝えることで、単なる取引以上の関係構築が可能になります。

SNSマーケティングを始める具体的なステップや成功のポイントについて、より詳しく知りたい方はこちらの記事もご覧ください。

>> SNSマーケティング 始め方のすべて|経営者向け導入ステップと成功のポイント

・中小企業経営者のための実践的コンテンツ発信術 〜信頼構築と差別化の戦略〜

検索から選ばれる中小企業になるSEO対策

ここでは、限られたリソースで効果的なSEO対策を実践し、検索エンジンで上位表示を目指す方法を解説します。大手企業との競争が激しいWeb検索市場において、中小企業が勝機を見出すには、地域性や専門性を活かした戦略が不可欠です。「SEOは難しい」「大手には太刀打ちできない」と諦める前に、自社の強みを最大限に活かしたSEO施策を検討しましょう。適切なキーワード選定から継続的なコンテンツ制作、そして無料ツールを活用した分析まで、今日から始められる実践的なSEO対策を身につければ、検索結果で選ばれる中小企業を目指せます。

検索に引っかからなかったら、せっかく作ったコンテンツが“無人島”にあるみたいなもの…。ちゃんと道をつけようね🌴

ローカルビジネスが狙うべきキーワード選定法

地域密着型の中小企業がSEOで成功するには、適切なローカルキーワードの選定が鍵を握ります。全国区の一般的なキーワードでは大手企業と競争になりますが、地域名を組み合わせたキーワードなら上位表示のチャンスが広がります。

例えば「税理士」だけでなく「横浜市 税理士」「川崎区 法人税 相談」のように、地域名と専門サービスを組み合わせることで、競合の少ないニッチな検索需要を狙えます。さらに「近く」「駅前」「即日」といった修飾語を加えると、より具体的なニーズに応えるロングテールキーワードになります。

キーワードの見つけ方としては、Google検索の「関連キーワード」欄や「検索候補」、無料ツール「Googleキーワードプランナー」「Ubersuggest」を活用しましょう。また、お客様からよくある質問や問い合わせ内容もキーワードのヒントになります。自社のGoogleビジネスプロフィールも必ず最適化し、地図検索での表示機会を増やすことも重要です。

自社の専門性を活かしたコンテンツSEO戦略

中小企業最大の武器は、特定分野における専門知識や独自のノウハウです。Google検索エンジンは「E-E-A-T」(経験、専門性、権威性、信頼性)を重視しており、専門性の高いコンテンツは、検索エンジンから高く評価される傾向があります。

自社の専門性を活かしたコンテンツを作成する際は、まず「お客様がよく抱える疑問や課題」をリストアップしましょう。これらの疑問に答える形で、専門知識をわかりやすく解説する記事を作成します。専門用語を適度に使いつつも、一般のユーザーにもわかりやすい言葉で説明することがポイントです。

例えば、製造業なら自社製品の選び方や使い方のガイド、建設業なら工法の違いによるメリット・デメリットの解説、士業なら法改正に関する影響と対策など、他社が真似できない独自コンテンツを発信しましょう。記事内では図解や事例を交えると理解しやすくなります。

重要なのは「量より質」です。短い記事を大量に作るよりも、一つのテーマについて十分な情報を盛り込んだ質の高い記事を提供する方が、検索エンジンや読者からの信頼を得やすくなります。専門知識と実務経験に基づいた深い洞察を提供することで、大手企業のコンテンツとの差別化が可能になります。

月5記事で1年後に上位表示を狙う計画的手法

限られたリソースでSEOの効果を最大化するには、継続的かつ計画的なコンテンツ制作が欠かせません。月5記事のペースでも、1年間で60記事の資産ができれば、検索流入の増加が見込めます。

年間計画としては、まず中核となるキーワード(コアキーワード)を10〜15個選定し、それぞれについて詳細な「柱記事」を作成します。その後、各柱記事に関連する派生キーワードで補足記事を作成し、内部リンクで紐づけていく戦略が効果的です。

月5記事の内訳としては、以下のバランスを意識しましょう。

記事構成の基本は、導入(問題提起)→本論(解決策や解説)→結論(まとめやアクション)の流れを守り、見出しを適切に設定します。内部リンクは関連記事同士を相互に繋ぎ、サイト内の回遊性を高めましょう。特に重要なのは継続です。アクセス数の増加が目に見えてくるのは半年〜1年後であることが多いため、一貫した取り組みが求められます。

無料ツールだけで実践するSEO分析と改善策

費用をかけずとも、無料ツールを駆使すれば十分な分析と改善が可能です。SEO対策の基本となるのは、Google提供の二大ツール「Search Console」と「Google Analytics」です。これらを連携させて活用しましょう。

Search Consoleでは、まず「検索パフォーマンス」レポートで自社サイトがどのキーワードで表示・クリックされているかを確認します。「表示回数は多いがクリック率が低い」キーワードを見つけたら、タイトルや説明文(メタディスクリプション)の改善が効果的です。「インデックスカバレッジ」報告で技術的な問題がないかもチェックしておきましょう。

Google Analyticsでは、ユーザーの行動パターンを分析します。特に「直帰率が高いページ」は、コンテンツの改善や導線の見直しが必要です。「滞在時間が長いページ」は逆に成功事例として、類似コンテンツの参考にしましょう。

その他の無料ツールとしては、「Ubersuggest」(キーワード調査)、「PageSpeed Insights」(サイト表示速度の分析)、「Mobile-Friendly Test」(モバイル対応チェック)などが役立ちます。

定期的な分析と改善のサイクルとしては、月に一度は主要指標をチェックし、四半期に一度は詳細な分析と改善策の検討を行うことをお勧めします。SEOは一度の改善で終わるものではなく、継続的なPDCAサイクルが成功への近道です。

SEO対策の重要な要素の一つである「被リンク」の効果と具体的な獲得方法については、以下の記事で詳しく解説しています。

>> SEO対策における被リンクの効果と中小企業のための具体的な獲得方法

業種別コンテンツ事例と成功のポイント

ここでは、製造業、小売業、サービス業、BtoB企業それぞれの業種特性に合わせた効果的なコンテンツマーケティング事例を紹介します。どの業界にも共通するのは「自社の強みを活かしたコンテンツ制作」という基本原則ですが、業種ごとに異なる顧客ニーズやビジネスモデルに合わせたアプローチが成功への近道です。中小企業の限られたリソースで最大の効果を上げるためには、自社の業種特性を理解し、そこに適したコンテンツ戦略を選ぶことが重要です。成功事例から学び、今日から実践できるポイントを押さえましょう。

製造業の専門知識を活かした技術コンテンツ事例

製造業の中小企業がコンテンツマーケティングで成功するには、蓄積してきた技術ノウハウを「わかりやすく」「役立つ形で」発信することがカギです。ある金属加工メーカーでは、技術者による「材料選びのポイント」シリーズをYouTubeやブログで公開した結果、問い合わせが増加した事例があります。

専門知識を活かしたコンテンツとして効果的なのは、「製品選定ガイド」「トラブル対処法」「業界用語解説」などです。特に製品の使用方法や選び方を解説する動画は、文字だけでは伝わりにくい技術的な内容を視覚的に伝えられるため高い評価を得やすいでしょう。

コンテンツ制作のポイントは、専門用語を適度に使いつつも一般の人にもわかる平易な説明を心がけることです。「なぜこの素材が適しているのか」「どのような環境下でこの技術が効果を発揮するのか」など、背景や理由を含めた解説が信頼性を高めます。また、顧客の課題解決に焦点を当てた事例紹介も効果的です。具体的な問題と解決策を示すことで、見込み客は自社の課題に当てはめて理解できます。

製造業に特化したコンテンツマーケティング戦略と、少ないリソースで最大効果を出す具体的な方法については、こちらの専門記事で詳しく解説しています。

>> 【2025年最新】製造業のコンテンツマーケティング戦略:少ないリソースで最大効果を出す方法

小売業が選ばれ続けるための顧客育成術

小売業のコンテンツマーケティングでは、商品の魅力を伝えるだけでなく、顧客とのつながりを深め、リピート購入を促すことが重要です。あるアパレル小売店では、季節ごとのコーディネート提案記事とInstagram投稿を組み合わせ、顧客ロイヤリティを向上させています。

効果的なコンテンツとしては、「商品活用法」「スタイリングのコツ」「商品にまつわるストーリー」などが挙げられます。写真や動画の質が直接成果を左右するため、スマートフォンでも以下のポイントを押さえれば十分魅力的な映像が撮影できます。自然光を活用する、シンプルな背景を選ぶ、複数のアングルから撮影するといった基本テクニックを実践しましょう。

季節やトレンドに合わせたコンテンツカレンダーの作成も小売業では特に重要です。年間の販売サイクルを分析し、1〜2ヶ月先を見据えたコンテンツを準備することで、計画的な情報発信が可能になります。例えばクリスマス商戦なら10月中旬から「ギフト選びのコツ」を発信し、顧客の購買検討プロセスに合わせたコンテンツを提供します。

実店舗とオンラインの相乗効果を生み出すには、店舗で配布するショップカードにSNSアカウントを記載したり、オンラインで紹介した商品を店頭でピックアップコーナーにするなど、双方向の誘導策を取り入れましょう。

サービス業の専門性を伝える信頼構築コンテンツ

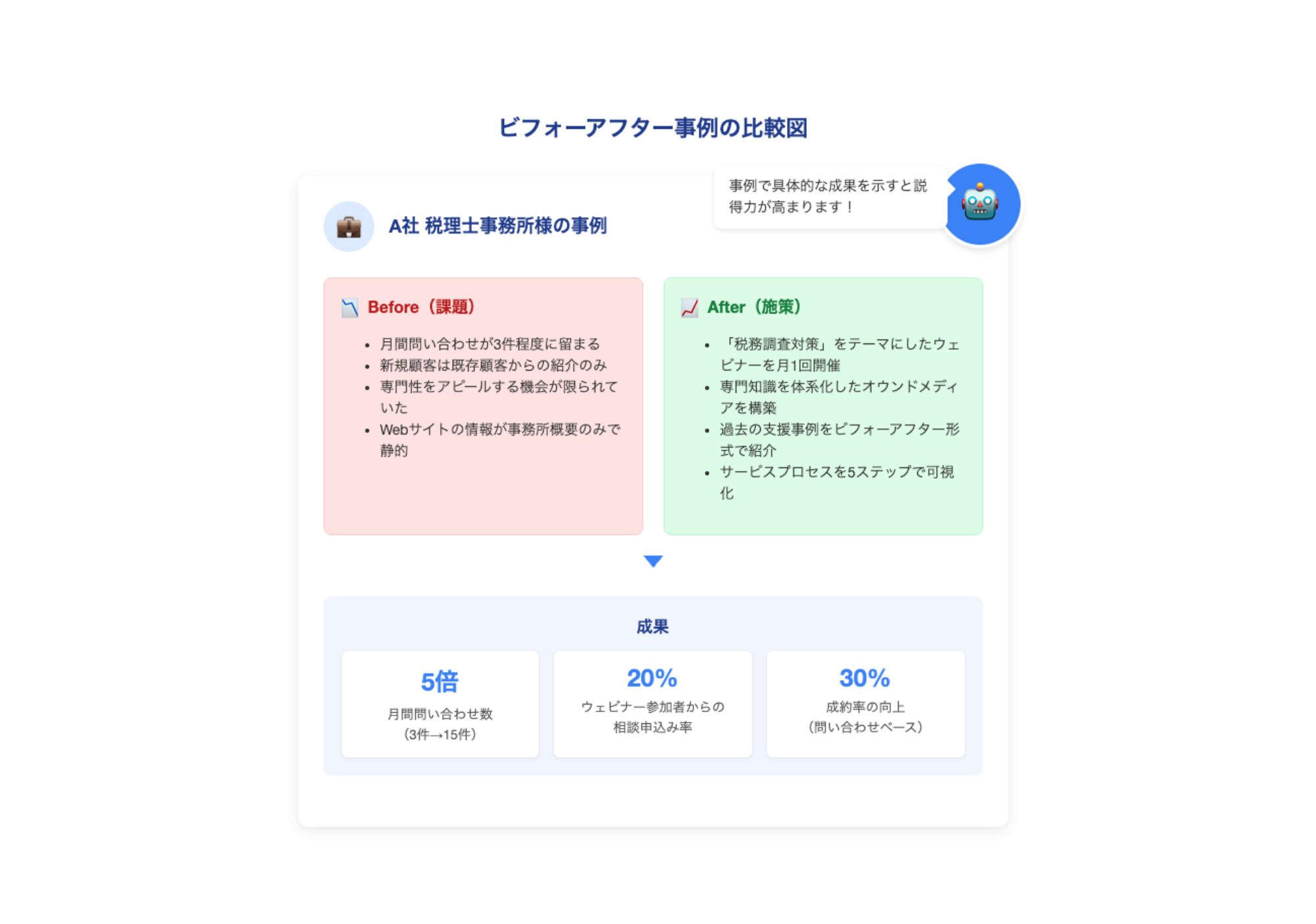

サービス業の最大の課題は、目に見えない価値をいかに伝えるかです。ある税理士事務所では、「税務調査対策」をテーマにウェビナーやオウンドメディアを展開し、問い合わせ数の増加につなげた事例があります。

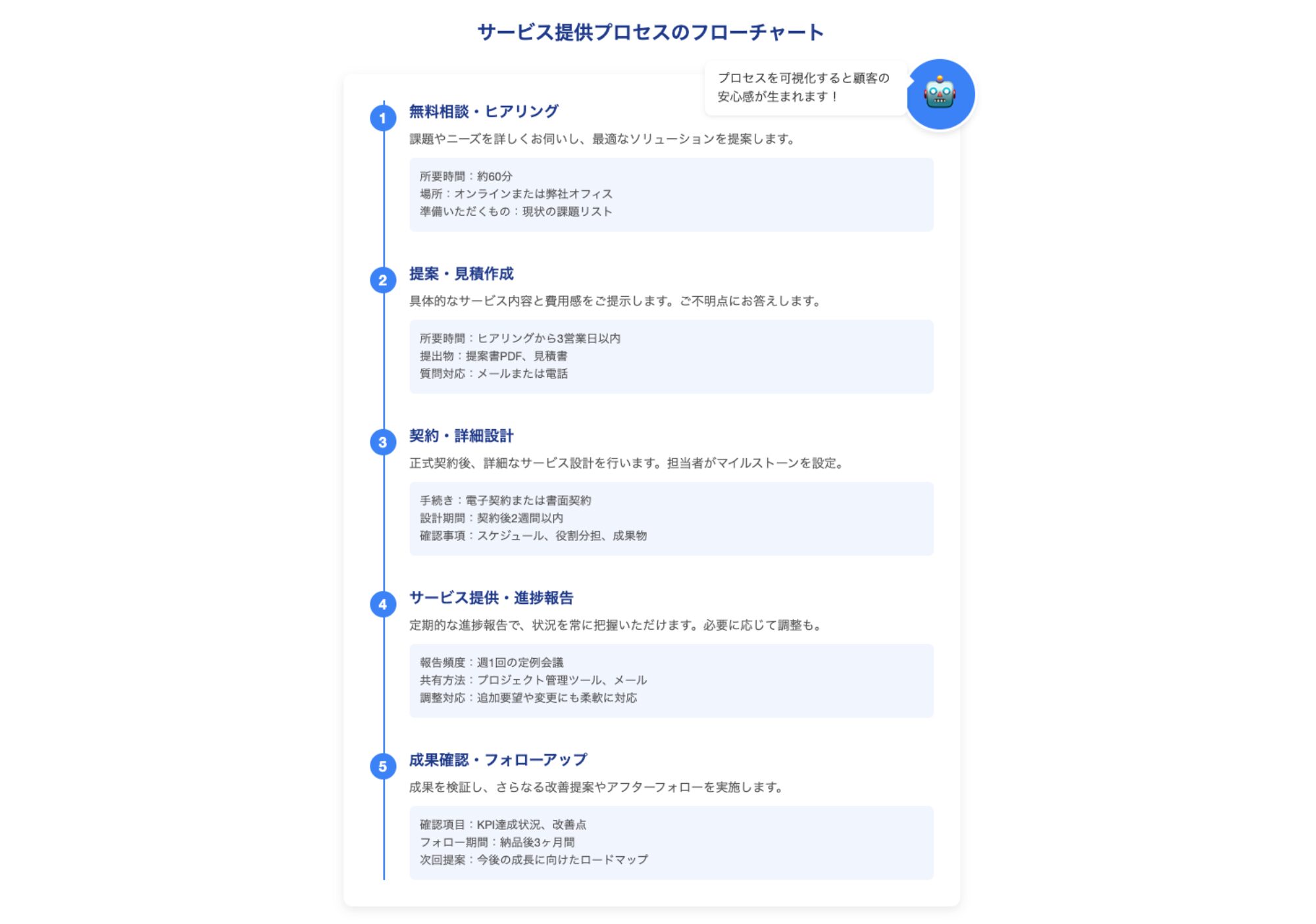

サービスの価値を可視化するためには、「ビフォーアフター事例」「サービス提供プロセスの透明化」「顧客の声」の3つが効果的です。特に実際の顧客事例は、潜在顧客の不安を取り除き、成果をイメージしやすくします。許可を得た上で、「どんな課題があったか」「どのようなサービスを提供したか」「どのような結果が出たか」を具体的に紹介しましょう。

サービス提供プロセスの透明化も重要です。「初回相談から契約までの流れ」「サービス開始後の具体的なステップ」などを図解やフローチャートで示すことで、顧客は安心してサービスを検討できます。例えば、web制作会社なら「ヒアリングから納品までの8ステップ」といった形で可視化します。

信頼構築に効果的なのは「教育コンテンツ」です。無料で価値ある情報を提供することで専門性をアピールし、有料サービスへの関心を高めます。セミナーやウェビナー、詳細なハウツーガイドなどを通じて、「無料でここまで教えてくれるなら、有料サービスはさらに価値があるだろう」という期待を育てましょう。

BtoB企業の長期的関係構築に効くコンテンツ戦略

BtoB取引では、検討から決定までの期間が長く、複数の意思決定者が関わるという特徴があります。ある機械部品メーカーは、業界特化型のホワイトペーパーとケーススタディを軸としたコンテンツ戦略で、見込み客の獲得数を増やした事例があります。

BtoB向けコンテンツで効果が高いのは、「業界課題解決型ホワイトペーパー」「技術レポート」「導入事例」です。特にホワイトペーパーは、業界全体の課題やトレンドを分析し、解決策を提示することで、専門性と信頼性をアピールできます。3,000〜5,000字程度の詳細なレポートを、メールアドレス登録と引き換えに提供するのが一般的です。

BtoB特有の課題として、意思決定者と実際の利用者が異なる点が挙げられます。双方に向けたコンテンツの使い分けが重要で、経営層には「コスト削減効果」「競争優位性」といった経営視点の内容を、実務担当者には「具体的な使用方法」「導入手順」といった実務視点の内容を提供します。

お客様事例(ケーススタディ)は、BtoBマーケティングの強力な武器です。具体的な数値や成果を含め、「課題→解決策→結果」の流れで構成します。導入企業から許可を得た実名入りの事例は説得力が高まりますが、匿名でも業種や企業規模を明示すれば十分参考になります。事例は「技術導入事例」「コスト削減事例」「業務効率化事例」など、訴求ポイント別に複数用意すると効果的です。

中小企業のための効果測定と改善サイクル

ここでは、中小企業が限られた時間と知識でも実践できる効果測定の方法と改善サイクルについて解説します。「分析は専門家に任せるもの」「難しそうで手が出せない」と思っていませんか?実は、基本的な指標だけを押さえれば、基本的な指標に絞れば、毎月30分程度を目安に効果測定を始めることができますが、実際の作業時間はサイトの規模や運用体制によって異なります

。コンテンツマーケティングの成果を数値で確認し、具体的な改善につなげることで、投資対効果を最大化できます。まずは基本的なツール設定から始めて、徐々に分析力を高めていきましょう。

初心者でもできるGA4活用の基本設定

Google Analytics 4(GA4)は無料で使える強力なアクセス解析ツールですが、初めての設定に戸惑う方も多いでしょう。基本設定は以下の手順で30分程度で完了します。

まず、Googleアカウントでログインし、Google Analyticsにアクセスして「測定を開始」をクリックします。プロパティ名(会社名など)を入力し、ビジネスの詳細情報を選択します。次に「データストリームの作成」でWebサイトのURLを入力し、ストリーム名を設定します。

生成されたトラッキングコードをコピーし、自社サイトの<head>タグ内に貼り付けるだけで基本設定は完了です。WordPressサイトの場合は、「Site Kit by Google」などのGA4対応プラグインを利用すれば、コードを直接扱わずに設定できます。

GA4で最低限設定すべき項目は、コンバージョン測定です。サイト内検索の追跡は、サイトに検索機能がある場合のみ必要です。コンバージョンは「管理」→「イベント」→「コンバージョン」から、重要な行動(問い合わせ完了、資料ダウンロードなど)を選択します。サイト内検索は「管理」→「データストリーム」→「追加設定」→「詳細測定のカスタマイズ」から有効化できます。

毎月30分で確認すべき5つの重要指標

中小企業の経営者が毎月確認すべき重要指標は、「全体像」と「詳細」の2段階で見ることをお勧めします。全体像の把握に10分、詳細チェックに20分という時間配分が効率的です。 最も重要な5つの指標は以下の通りです。

これらの指標の確認は、GA4の以下の手順で行えます。直帰率の場合は「レポート」→「エンゲージメント」→「ページとスクリーン」から、右上の「レポートをカスタマイズ」をクリックし、「指標を追加」から「直帰率」を選んで確認できます。月別の傾向をグラフで見るには「レポート」→「ライフサイクル」→「獲得」から確認しましょう。

指標の良し悪しの判断基準としては、前月比や前年同月比での変化に注目します。例えば、直帰率が5%以上上昇した場合や、平均エンゲージメント時間が30秒以上短くなった場合は、コンテンツの質や導線に問題がある可能性があります。逆に、コンバージョン率が上昇していれば、効果的な改善が行われた証拠です。 毎月の確認を習慣化するには、カレンダーに「GA4チェックの日」を設定し、30分の予定を入れておくことをお勧めします。

データから読み解く改善ポイントの見つけ方

アクセス解析データから具体的な改善策を導き出すには、「問題点の発見」と「成功パターンの特定」という2つのアプローチが効果的です。まず、課題のあるページを見つける手順を紹介します。

GA4の「レポート」→「エンゲージメント」→「ページとスクリーン」で、「平均エンゲージメント時間」や「エンゲージメント率」が低いページをリストアップします。これらのページには、導入部の改善(結論を先に示す)、視覚的要素の追加(画像・動画)、内部リンクの強化などの対策が有効です。

次に成功しているページの特徴を分析します。滞在時間が長く、コンバージョンにつながっているページには共通点があるはずです。例えば、具体的な事例紹介があるか、画像が多いか、見出しの付け方に特徴があるか、などを確認し、その要素を他のページにも取り入れましょう。

流入キーワードから新コンテンツのアイデアを得るには、Google Search ConsoleとGA4を連携し、Search Consoleで検索クエリを確認します。これらのキーワードに関する新コンテンツを作成することで、ニーズに的確に応えられます。SEO対策について、より詳しい具体的手法を知りたい方は『SEO対策における被リンクの効果と獲得方法』もあわせてご覧ください。

実際の改善サイクルは、「データ分析」→「仮説立案」→「改善実施」→「効果測定」の流れを30日サイクルで回すのが理想的です。毎月1〜2ページずつでも着実に改善を続けることが、長期的な成果につながります。

投資対効果(ROI)を経営者目線で評価する方法

コンテンツマーケティングの投資対効果(ROI)を適切に評価するには、経営者視点でのフレームワークが必要です。まず、コストの算出方法として、直接費(制作費、外注費、ツール利用料など)と間接費(自社スタッフの人件費、機会費用など)を合算します。

例えば、月間コンテンツ制作に10万円の外注費と社内スタッフの時間(月20時間×時給換算2,000円=4万円)がかかる場合、月間コストは14万円となります。これに対する成果としては、問い合わせ数や資料ダウンロード数などの定量的KPIを設定しましょう。

ROIの計算式は「(利益-投資コスト)÷投資コスト×100」や「(収益-投資額)÷投資額×100」となりますが、コンテンツマーケティングの場合、短期的な金銭的リターンだけでなく、中長期的な価値も考慮する必要があります。時間軸別の評価ポイントは以下の通りです:

数値化しにくい効果としては、「業界内での専門性評価向上」「採用活動での企業イメージ向上」「既存顧客のロイヤリティ向上」などがあります。これらを可視化するには、定期的な顧客アンケートや業界内でのメディア掲載数などの代替指標を活用しましょう。

経営会議でコンテンツマーケティングの成果を報告する際は、「投資額」「獲得した見込み客数」「1見込み客あたりの獲得コスト」「前年同期比の変化率」という4つの数字を簡潔に示すことで、経営判断に必要な情報を提供できます。

予算別に見る効果的なツール活用術

ここでは、中小企業が予算規模に応じて取り入れるべきコンテンツマーケティングツールとその活用法を解説します。「本格的なマーケティングには高額なツールが必要」と思い込んでいませんか?実は予算ゼロから始められる無料ツールでも一定の成果を出すことができ、成長に合わせて少しずつ投資していくアプローチが効果的です。自社の現状に合った適切なツールを選び、段階的に拡充していくことで、限られた予算でも最大の効果を得ることができます。まずは無料ツールから始めて、ビジネスの成長に合わせてツールセットを進化させていきましょう。

無料から始める初期段階のツールセット

予算をかけずにコンテンツマーケティングを始めるには、無料で利用できる高品質なツールを組み合わせることが鍵です。特にGoogle提供のサービスは、機能と安定性に優れています。

コンテンツ分析の基礎となるGoogle Search ConsoleとGoogle Analyticsは必須ツールです。Search Consoleでは自社サイトの検索パフォーマンスや技術的な問題を確認でき、Analyticsではユーザー行動を詳細に分析できます。両者を連携させることで、さらに深い分析が可能になります。

コンテンツ作成面では、Google ドキュメントとスプレッドシートを活用すれば、コンテンツカレンダーの管理からブログ記事のドラフト作成まで対応できます。画像編集には無料版のCanvaが強力で、テンプレートを使えばプロ並みのデザインが短時間で作成可能です。

SNS運用には、Buffer Free PlanやHootsuite(無料枠)を使えば、制限はありますが複数のSNSアカウントを一元管理し、投稿の予約配信も可能です。これにより、効率的なSNS運用が実現します。

無料のCMSとしてはWordPressが定番で、プラグインを活用することでSEO対策やセキュリティ強化も無料で実現できます。Yoast SEOやRank Math(無料版)を導入すれば、記事のSEO評価も簡単にチェックできるでしょう。

月1万円から始める効率化ツールの選び方

ビジネスが軌道に乗り始めたら、月額1万円程度の予算で効率を大幅に向上させるツールへの投資を検討しましょう。この予算帯では、作業時間の短縮と成果の質の向上が期待できるツールを優先することがポイントです。

SEO分析ツールとしては、Ahrefs(ライトプランは月額約2万円)やSEMrush(Proプランは月額約2万円弱)の導入が効果的です。競合分析や効果的なキーワード発掘が可能になり、コンテンツ戦略の精度が飛躍的に向上します。

コンテンツ作成効率化には、画像編集ソフトのAdobe Photoshop・Lightroom(Lightroom単体プランは月額1,480円、Creative Cloudフォトプランは月額2,380円)やCanva Pro(月額1,500円、年間契約なら月額1,000円)が費用対効果に優れています。Canva Proでは、背景透過機能やブランドキットの保存など、基本作業が大幅に効率化されます。

ソーシャルメディア管理ツールの有料版も検討価値があります。Buffer Essentials(月額1,500円)やHootsuite Professional(日本向けは月額4,980円、プランにより異なる)では、分析機能の強化や投稿予約数の増加など、無料版からの機能拡張が魅力です。

メール配信サービスとしては、MailchimpやConvertKitの最小プランを検討しましょう。自動配信シーケンスや開封率分析など、マーケティングの自動化が可能になります。

ツール選定においては、「作業時間の短縮」と「成果の質向上」のバランスを考慮し、最も使用頻度の高い作業に関連するツールから投資すると効果的です。また、年間契約で20〜30%割引になるツールも多いため、予算を最大限に活用するためにチェックしておきましょう。

成長フェーズに合わせたツール導入ロードマップ

企業の成長に伴い、ツール投資も計画的に進化させることが重要です。各フェーズに応じた適切なツール導入計画を立てることで、無駄な投資を避け、必要な機能を適切なタイミングで導入できます。

初期フェーズ(年商1,000万円未満)では、基礎的な無料ツールを徹底活用することが基本戦略です。Google系サービスとWordPressを中心に、基本的なコンテンツ制作と分析の基盤を整えましょう。この段階での予算配分としては、ツールよりもコンテンツの質を高めるための「時間投資」を優先することがお勧めです。

成長フェーズ(年商1,000万〜5,000万円)では、月額1〜3万円の予算で効率化ツールへの投資を始めます。SEO分析ツール、画像編集ソフト、メール配信サービスなど、作業効率を高めるツールから順に導入すると効果的です。この段階でのKPIは「作業時間の削減」と「コンテンツの質・量の向上」にフォーカスします。

安定フェーズ(年商5,000万円以上)では、月額5〜10万円の予算で統合型マーケティングツールへの投資を検討します。HubSpotやMarketo(小規模プラン)など、マーケティングオートメーションを実現するプラットフォームの導入が検討課題です。顧客データを一元管理し、パーソナライズされたマーケティングを展開できるようになります。

ツール導入を判断する基準としては、「ROI(投資対効果)」「学習コスト」「既存ツールとの連携性」の3点を重視しましょう。特に新しいツールの導入時には、チーム全体の学習コストも考慮する必要があります。

専門知識なしでも使いこなせるAIツール活用法

2025年現在、AI技術の進化により、専門知識がなくても高品質なコンテンツ制作を支援するツールが多数登場しています。これらを活用することで、限られたリソースでも質の高いコンテンツマーケティングが実現可能です。

文章作成を効率化するAIツールとしては、ChatGPTやClaude(無料版/有料版)が有用です。初心者でも効果的に活用するコツは、具体的な指示(プロンプト)の書き方にあります。例えば「製造業向けに技術用語を平易に説明する800字程度のブログ記事を書いて」よりも、「金属加工の熱処理技術について、製造業の経営者向けに専門用語を噛み砕いて説明する800字程度のブログ記事を書いて。重要ポイントは箇条書きで強調して」と具体的に指示する方が質の高い出力が得られます。

画像生成AIとしては、Canva内蔵のMagic Studio機能やDALL-E(無料版/有料版)が、デザインスキルがなくても魅力的なビジュアルを作成できるツールです。「テキストから画像を生成」機能を使えば、イメージしたビジュアルを簡単に作成できます。

効率的な動画作成には、InVideo(無料版あり)やDescript(無料版あり)といったAI搭載ツールが便利です。Descriptでは文字起こしと動画編集が同時に行え、テキストを編集するだけで動画が自動編集される機能が画期的です。

文章校正・改善ツールとしては、Grammarly(無料版/有料版)やHemingway Editor(無料)が、プロ並みの文章チェックを可能にします。日本語対応のツールとしては、文賢(無料版あり)が効果的です。

AIツールを活用する際の基本原則は、「AIは補助であり、最終判断は人間が行う」ということです。生成された内容は必ず人間がチェックし、自社の専門知識や価値観を反映させた編集を加えることで、オリジナリティのあるコンテンツに仕上げましょう。

2025年最新コンテンツマーケティングトレンド

ここでは、2025年に注目すべきコンテンツマーケティングの最新トレンドと、中小企業がそれらを実践するための具体的な方法を紹介します。デジタルマーケティングの世界は急速に進化していますが、大企業のような潤沢なリソースがなくても効果的に取り入れられる施策は数多くあります。ショート動画、音声コンテンツ、パーソナライゼーション、生成AIなど、今押さえておくべきトレンドを理解し、自社のビジネスに合った形で取り入れることで、限られた予算でも大きな成果を上げることが可能です。トレンドに振り回されるのではなく、自社の強みを活かせる形で最新手法を活用していきましょう。

中小企業が取り入れるべきショート動画戦略

ショート動画の人気は2025年も衰えることなく、TikTokやInstagramリールなどの短尺コンテンツは最も効果的なマーケティングチャネルの一つになっています。視聴者の注意スパンが短くなる中、60秒以内のインパクトのある動画が高いエンゲージメントを生み出しています。

中小企業でも専門的な機材やスキルがなくても、スマートフォン一台で質の高いショート動画を制作できます。撮影時は自然光を活用し、安定させるために三脚を使用するだけで品質が格段に向上します。編集アプリはCapCutやInShotなどの無料ツールで十分対応可能です。

コンテンツのタイプとしては、「製品の使い方」「よくある質問への回答」「舞台裏や製造プロセス」「お客様の声」などが効果的です。特に自社製品やサービスの「ビフォーアフター」を見せる動画は高い反応が期待できます。

投稿頻度は週1〜2回を目安に継続することが重要で、最適な投稿時間は、平日の昼休みや夕方以降が効果的とされることが多いですが、自社のターゲット層やプラットフォームごとに最適な時間帯を検証することが重要です。ハッシュタグは業界やコンテンツに関連するものを複数活用し、トレンドのBGMを取り入れることでアルゴリズム上の評価向上が期待できます。

音声コンテンツで通勤時間を獲得する方法

2025年、ポッドキャストなどの音声コンテンツは「ながら聴取」という独自の価値を提供し、多忙なビジネスパーソンの通勤時間や運動中、家事の時間などを有効活用できるメディアとして急成長しています。テキストや動画では届かない「耳の時間」を獲得できる点が最大の強みです。

中小企業が音声コンテンツを始めるには、まず基本的な録音環境を整えましょう。USB接続のコンデンサーマイク(1万円前後)と無料の録音ソフト(Audacityなど)があれば十分なクオリティを確保できます。静かな部屋で録音し、簡単な編集を加えるだけで、聞きやすい音声コンテンツが作成できます。

コンテンツの長さは15〜20分程度が聴きやすいとされることが多いですが、テーマやリスナー層によって最適な尺は異なります。「業界の最新動向」「よくある質問への回答」「お客様インタビュー」「ハウツーガイド」などのテーマを設定し、2〜3人での対談形式にすると一人で話すよりも聴きやすくなります。

配信プラットフォームはSpotifyやApple Podcastなどの主要サービスのほか、YouTube(静止画付き音声)での公開も効果的です。既存のブログ記事やメールマガジンなどから音声コンテンツへの誘導を行い、さらに音声内容を文字起こしして記事化するなど、複数のメディアでクロスプロモーションを行うことで効果を最大化できます。

パーソナライズで顧客体験を向上させる実践例

2025年のマーケティングでは、「パーソナライゼーション」が標準となっています。一律の情報発信ではなく、顧客一人ひとりの興味や行動に合わせたコンテンツ提供が期待されるようになりました。中小企業でも取り組めるパーソナライズ手法には、様々なレベルがあります。

最も取り組みやすいのはメール配信の段階的なパーソナライズです。まずは名前の差し込みから始め、徐々に閲覧履歴や購入履歴に基づいたおすすめ商品の提案へと発展させていきます。メール配信ツールのMailchimpやConvertKitは基本的なセグメント配信機能を備えており、月額1万円程度から利用可能です。

Webサイトでのパーソナライズも効果的です。訪問回数や閲覧ページに応じて表示するバナーや案内を変更したり、地域に応じたコンテンツを表示したりする方法があります。WordPressプラグインの「If-So」などを使えば、専門知識がなくても条件分岐による表示切替が実現できます。

データ収集は、最小限の情報から始めることが重要です。名前・メールアドレス・関心分野など、必要最低限の情報を任意で提供してもらい、プライバシーポリシーを明確に示した上で顧客の同意を得ましょう。特に「どのようにデータを活用するか」を透明に伝えることで、信頼関係を構築できます。

生成AIを活用した効率的なコンテンツ制作術

2025年、生成AIは中小企業のコンテンツマーケティングにおいて最も強力な味方となっています。特に限られた人的リソースの中で、質の高いコンテンツを効率的に生産するために、AIの活用は必須のスキルとなりました。

ChatGPTやClaudeなどの生成AIを効果的に活用するには、適切なプロンプト(指示)が鍵となります。例えば「ブログ記事を書いて」という漠然とした指示よりも、「製造業の経営者向けに、設備投資の減価償却について600字で解説するブログ記事を書いて。専門用語は極力やさしく言い換え、具体例を1つ入れること」のように具体的に指示すると、質の高い原稿が得られます。

AIが得意な作業と人間が担当すべき作業を明確に分けることも重要です。アウトラインの作成、基本的な下書き、データの要約、タイトル案の生成などはAIが得意とする領域です。一方、自社独自の専門知識や経験、お客様事例、ブランドの世界観などは人間が補完すべき部分です。AIの出力は必ず人間がチェックし、事実確認や品質向上のための編集を加えましょう。

著作権や倫理面での注意点として、AIが生成した内容にも著作権法が適用される点に留意が必要です。また、AIは時に不正確な情報を生成することがあるため、専門的な内容や数値データは必ず人間が検証しましょう。特に自社の責任で発信する公式情報については、AI任せにせず、最終確認を怠らないことが重要です。

AIツールの選定では、無料版のChatGPTやBardから始め、成果が見えてきたらビジネス版への移行を検討するとよいでしょう。画像生成AIのMidjourney、動画生成AIのSynthesiaなども、予算と目的に応じて活用を検討できます。

明日から始める具体的なアクションプラン

ここでは、コンテンツマーケティングを具体的に行動に移すためのステップを紹介します。「理論は理解したけれど、何から始めればいいのか分からない」という悩みを解消し、今日からでも実践できる具体的な施策から、3ヶ月、1年という中長期的な計画まで段階的に解説します。行動に移さなければ成果は生まれません。この行動計画に沿って一歩ずつ進めることで、限られたリソースの中でも着実にコンテンツマーケティングの基盤を築き、持続的な成果へとつなげることができるでしょう。まずは今日から始められる簡単な施策から取り組んでみましょう。

今日から始められる5つの実践的な施策

コンテンツマーケティングの第一歩として、今日中に着手できる具体的な施策を5つ紹介します。これらはいずれも特別なツールやスキルを必要とせず、すぐに実行可能です。

3ヶ月目標達成のための週別行動計画

コンテンツマーケティングの基盤を築くために、最初の3ヶ月間でやるべきことを週単位で計画しましょう。実現可能な目標設定と具体的なアクションにより、着実に成果を積み上げていくことができます。

第1週目は「基盤構築週間」と位置づけ、Google AnalyticsとSearch Consoleの設定、SNSアカウントの最適化、ペルソナの設定を行います。週末には最初のブログ記事を公開しましょう。作業時間の目安は合計5時間程度です。

第2〜4週目は「コンテンツ制作リズム確立期間」です。週1回のペースでブログ記事を公開し、SNSでの情報発信を週2回行います。この時期に重要なのは量よりも継続性ですので、無理のないペースを心がけましょう。また月末には最初の分析レポートを作成し、流入数や滞在時間などの基礎データを把握します。

2ヶ月目は「コンテンツ多様化期間」として、ブログだけでなく、簡単な動画コンテンツや顧客事例の作成にも着手します。週1回のブログ更新は継続しつつ、月2回は異なる形式のコンテンツも発信してみましょう。また競合分析も深め、キーワード戦略の最適化を行います。

3ヶ月目は「改善と拡大期間」です。これまでのデータを分析し、反応の良かったコンテンツタイプや話題に注力します。また、メールマガジンの準備やリード獲得の仕組み作りにも着手しましょう。この時期には週1〜2本のコンテンツ制作が理想的です。

3ヶ月間の目標KPI例としては、「10記事以上のコンテンツを公開する」「毎月の訪問者数を20%増加させる」「問い合わせ数を10%増加させる」などが考えられます。自社の状況やリソースに応じて、現実的かつ具体的な目標を設定しましょう。

1年後の成果を最大化する継続のコツ

コンテンツマーケティングの真価は継続して初めて発揮されます。1年後に確実な成果を出すための継続のコツを紹介します。

最も重要なのは「小さな成功体験の積み重ね」です。毎月のデータを分析し、少しでも改善が見られた指標(PV数増加、滞在時間延長など)を見える化しましょう。これがモチベーション維持につながります。例えば、毎月の最終営業日に30分の振り返りミーティングを行い、成果を共有する習慣をつけるのが効果的です。

PDCAサイクルの効率化も重要です。「Plan(計画)」に時間をかけすぎず、80%の完成度で「Do(実行)」に移行する勇気を持ちましょう。「Check(評価)」は毎月定期的に行い、「Act(改善)」は四半期に一度、大きな方向修正を検討する程度で十分です。

リソース不足を解消するための工夫も必要です。例えば「テンプレート化」は効果的な手法で、一度成功したコンテンツの構成や形式を繰り返し活用することで制作時間を短縮できます。また、季節のイベントや業界の定例行事をコンテンツカレンダーに組み込むことで、企画の手間も省けます。

外部リソースの活用タイミングも検討しましょう。半年程度の自社運用を経て効果が実感できたら、特に時間のかかるデザインや専門的なSEO対策など一部の業務を外注することも視野に入れてください。

コンテンツマーケティングを継続する上で多くの企業が直面する「ブログネタ切れ」という課題に対する具体的な解決方法については、こちらの記事で詳しく解説しています。

>> ブログネタ切れ問題を3ヶ月で解決!今すぐ導入できる実践的な仕組み構築ガイド

中小企業経営者のための時間確保術

多忙な経営者がコンテンツマーケティングに取り組む最大の障壁は「時間の確保」です。効率的に時間を捻出するための実践的なテクニックを紹介します。

朝の「ゴールデンタイム」の活用が効果的です。多くの成功している経営者は、出社前の30分〜1時間を集中タイムとして確保しています。この時間に週に1回、コンテンツのアイデア出しや構成作りを行うだけでも大きな前進になります。朝型が難しい場合は、夕方の「業務クールダウン時間」の最後の30分を充てる方法も有効です。

移動時間の有効活用も重要です。音声入力アプリを活用すれば、車での移動中にアイデアや思いついた専門知識を録音でき、後で文章化できます。実際に、製造業の経営者の中には、取引先への往復時間を利用して月2本の専門コラムの素材を集めている方もいます。

「会議のコンテンツ化」も効率的な手法です。社内の重要会議や勉強会を録音し、その内容を編集してブログ記事や動画にリメイクします。例えば、新製品の企画会議の内容を「業界の課題と解決策」というテーマのコンテンツに再構成できます。

最も効果的なのは「委任と役割分担」です。自社の専門知識を持つスタッフに月1回のインタビューを行い、それを記事化する方法や、SNS投稿だけを担当者に任せる方法などが考えられます。完全委任が難しい場合も、最終チェックと承認だけを経営者が行う体制を整えることで、大幅な時間短縮が可能です。

コンテンツマーケティングで未来を切り拓く

ここでは、コンテンツマーケティングが中小企業の将来にもたらす長期的な価値について考えていきます。単なる一時的な集客手段としてではなく、企業としての根本的な競争力を高める戦略的アプローチとしてのコンテンツマーケティングの可能性は計り知れません。デジタル技術の進化により、かつては大企業にしかできなかった情報発信や顧客とのコミュニケーションが、規模に関わらずすべての企業に開かれています。持続可能な成長を実現するための土台となるコンテンツ資産の構築と、顧客との深い関係性の醸成が、中小企業の未来を大きく変える可能性を秘めているのです。

コンテンツマーケティングを通じて効果的に見込み客(リード)を獲得するための具体的な方法と実践ガイドについては、こちらの記事も参考にしてください。

>> 中小企業のためのコンテンツマーケティングによるリード獲得実践ガイド

デジタル化で広がる中小企業の可能性

デジタル技術の進化は、中小企業にこれまでにない可能性をもたらしています。地理的制約から解放され、全国、さらには世界中の顧客にアプローチできる環境が整いつつあります。かつては多額の広告費をかけられる大企業だけが持っていたアドバンテージが、質の高いコンテンツを継続的に発信できる企業へとシフトしているのです。

例えば、地方の中小製造業がYouTubeで技術解説動画を発信することで、全国の設計担当者から問い合わせを獲得した事例や、専門的なブログ記事を英語に翻訳して公開することで海外からの受注につなげた事例も増えています。こうした取り組みは、比較的低コストで始められ、特別な技術がなくても実践しやすい点が魅力です。

コンテンツマーケティングを通じて専門性や独自のノウハウを発信することで、規模の小ささをむしろ強みに変えることができます。大企業にはない意思決定の速さや、ニッチな領域での深い知識を活かしたコンテンツは、多くの顧客の心に響きます。特に、BtoBビジネスでは「情報収集→検討→問い合わせ」というプロセスがオンライン上で完結するケースが増えており、質の高いコンテンツを持つ企業が選ばれる傾向が強まっています。

中小企業がオウンドメディアを構築する具体的なメリットと成功へのポイントについては、こちらの記事で詳しく解説しています。

>> 【中小企業必見】オウンドメディアのメリット5つと成功へのポイント解説

長期的な資産となるコンテンツの価値

コンテンツマーケティングの大きなメリットは、良質なコンテンツを継続的に蓄積することで、長期間にわたり集客やブランド価値向上に寄与し続ける点です。広告は掲載期間が終われば効果が消えますが、良質なコンテンツは検索エンジンやSNSなどを通じて長期間にわたって見込み客を集め続けます。

特に価値が高いのは「エバーグリーンコンテンツ」と呼ばれる、時間が経っても陳腐化しない普遍的な内容を持つコンテンツです。業界の基礎知識や、製品・サービスの選び方のガイド、よくある課題の解決方法などは、何年経っても検索され続け、新たな見込み客を獲得し続けます。実際に、数年前に作成したコンテンツが現在も安定した流入を生み出している企業もあります。

コンテンツの資産価値を最大化するためには、定期的な更新と改善が重要です。データや事例が古くなっていないかチェックし、最新情報を追加することで、検索エンジンでの評価を維持できます。また、関連コンテンツを増やし内部リンクで繋げることで、サイト内の回遊性を高め、一つのコンテンツから複数のコンテンツへと読者を導くことができます。

コンテンツを資産として捉える視点は、短期的なマーケティング予算の「コスト」としてではなく、長期的な「投資」として位置づける経営判断にもつながります。質の高いコンテンツを計画的に蓄積することで、時間の経過とともに企業の無形資産価値を高めていくことができるのです。

企業ブログを「資産型」マーケティングとして活用し、大企業に負けない中小企業ならではのブログ戦略については、こちらの記事が参考になります。

>> 大企業に負けない!中小企業の企業ブログで実現する「資産型」マーケティングの威力

ファンと共に成長するコミュニティ構築法

コンテンツマーケティングの究極の目標は、単なる「顧客」ではなく「ファン」を作ることです。ファンは継続的に購入するだけでなく、周囲に推薦してくれる強力な味方となります。こうしたファンを中心としたコミュニティの構築は、中小企業の持続的成長に大きく貢献します。

コミュニティ構築の第一歩は、双方向のコミュニケーションを可能にする場の提供です。SNSのグループ機能やオンラインフォーラム、定期的なウェビナーなどを通じて、顧客同士、そして企業と顧客が交流できる場を作りましょう。例えば、顧客の声を反映した「よくある質問」コンテンツの作成や、顧客の使用事例を紹介する「ユーザー事例」など、顧客参加型のコンテンツ企画が効果的です。

ユーザー生成コンテンツ(UGC)の活用も重要な戦略です。商品レビュー、使用風景の写真投稿、改善アイデアの募集など、顧客が主体的に参加できる仕組みを整えることで、コミュニティの一体感が生まれます。こうして集まったフィードバックは、製品開発やサービス改善に直接活かすことで、顧客との共創関係を深められます。

オンラインとオフラインを組み合わせた取り組みも効果的です。オンラインで構築した関係性を、実際のイベントや勉強会などで深めることで、より強固なコミュニティとなります。中小企業だからこそ、顔の見える関係性を大切にし、経営者や社員が直接コミュニティに参加することで、大企業にはない親近感と信頼関係を築けます。

中小企業だからこそできる独自性の打ち出し方

大企業との競争で中小企業が勝つためには、差別化された独自性の打ち出しが不可欠です。コンテンツマーケティングは、その独自性を最大限に活かすための強力なツールとなります。中小企業だからこそ持つ強みを明確にし、一貫したメッセージで発信していくことが重要です。

独自性の源泉となる「強み」を見つけるには、自社と関わるすべての人の視点から考えることが有効です。顧客が評価している点、社員が誇りに思っている点、取引先から頼りにされている点などを洗い出し、その中から「自社ならでは」の要素を特定しましょう。例えば、創業者のこだわり、独自の製法や技術、地域との深いつながりなど、大企業には真似できない要素が必ずあるはずです。

ストーリーテリングも中小企業の武器になります。創業の経緯や理念、製品開発の裏話、顧客との感動エピソードなど、数字やスペックだけでは伝わらない価値観や想いをストーリーとして発信することで、感情的なつながりを生み出せます。経営者自身の言葉で語られる内容は特に説得力があり、人間味のあるコンテンツとして共感を呼びます。

一貫したブランドボイスの確立も重要です。コンテンツの文体や雰囲気、視覚的要素まで含めた統一感のある表現を心がけ、どのコンテンツに触れても「あの会社らしさ」を感じられるようにしましょう。このブランドボイスは、企業理念や大切にしている価値観を反映したものであることが理想的です。

中小企業だからこそ可能な「尖った」コンテンツ展開が、今後のデジタルマーケティングでは差別化の鍵となります。大企業のような「無難さ」ではなく、一部の人に強く刺さる独自の世界観を持つコンテンツが、熱狂的なファンを生み出す源泉となるのです。

今日の小さな一歩が、半年後、1年後には“自社の宝物”になるかも!一緒に未来をつくっていこう✨

まとめ

この記事をお読みいただき、誠にありがとうございます。コンテンツマーケティングは、現代のデジタル時代において中小企業だからこそ取り組むべき重要な戦略です。限られた予算とリソースの中でも、自社の強みを活かした質の高いコンテンツを継続的に発信することで、大企業に負けない競争力を築くことができます。

以下が本記事の重要ポイントです。

- 中小企業ならではの「専門性」「意思決定の速さ」「顧客との距離の近さ」を武器にしたコンテンツ制作が効果的です

- 1人でも始められる効率的な運用体制づくりと、AIツールの活用で工数を最小化できます

- 既存資料の二次利用や社員インタビュー形式で、専門知識を効率的にコンテンツ化できます

- 具体的なアクションプランに沿って、今日から少しずつ進めることが継続の秘訣です

この記事で紹介した手法を実践すれば、展示会や対面営業だけに頼らない、デジタルでの顧客接点を着実に増やすことができるでしょう。長期的な資産となるコンテンツを積み重ね、お客様との信頼関係を築きながら、中小企業だからこそできる独自性を発信していきましょう。皆様のコンテンツマーケティングの成功を心より応援しています。