【経営者必見】DXとは?をわかりやすく解説|予算0から始める成功への近道と驚きの成功事例【専門家監修】

「DXって大企業だけのものでは?」

「うちの会社に本当に必要なの?」

そんな疑問を抱えている中小企業の経営者の方は少なくないでしょう。しかし、デジタル技術の急速な発展により、企業規模に関わらずDXへの取り組みは避けられない課題となっています。

本記事では、中小企業の現実に即したDXの進め方を解説します。限られた予算や人材でも実現可能な「小さく始めるDX」の方法論をご紹介することで、これまで遠い存在に感じていたDXを身近なものとして捉え直していただけるはずです。

「DXって、やっぱり大企業の話でしょ?」と思っている経営者さん、ちょっと待って!

実は“中小企業こそ”DXに取り組むことで、他社との差別化ができるんです。

難しく考えず、“小さく始める”のが成功のカギ。

この記事を通して、一緒にそのヒントを見つけていきましょう!

目次

中小企業のためのDX(デジタルトランスフォーメーション)完全ガイド

ここでは「DX」という言葉の本当の意味と、それが中小企業にとってなぜ重要なのかを解き明かしていきます。多くの経営者がDXを「ただのIT化」や「大企業だけの取り組み」と誤解していますが、実際は規模を問わずすべての企業にとって避けて通れない経営課題となっています。特に限られたリソースで経営する中小企業こそ、DXの本質を理解し、効果的に取り組むことで大きな競争優位性を獲得できるチャンスがあるのです。

DXの本質と定義:単なるIT化と何が違うのか

DX(デジタルトランスフォーメーション)とは、単にシステムを導入するIT化とは異なります。IT化がアナログな作業をデジタルに置き換える傾向があるのに対し、DXはデジタル技術を活用してビジネスモデルそのものを変革し、新たな価値を創造するプロセス全体を指します。

わかりやすい例で考えてみましょう。紙の注文書をExcelに入力するようになっただけではIT化です。一方、そのデータを分析して需要予測を行い、在庫の最適化や新商品開発に活かすことでビジネスの仕組み自体を変えていくのがDXと言えるでしょう。つまり、テクノロジーは手段であり、目的は企業価値の向上や競争力の強化なのです。

経営者として重要なのは、「どんなツールを導入するか」ではなく「どのような変革を目指すのか」というビジョンを明確にすること。デジタル技術の活用は、その実現手段にすぎません。

中小企業がDXに取り組むべき経営上の具体的理由

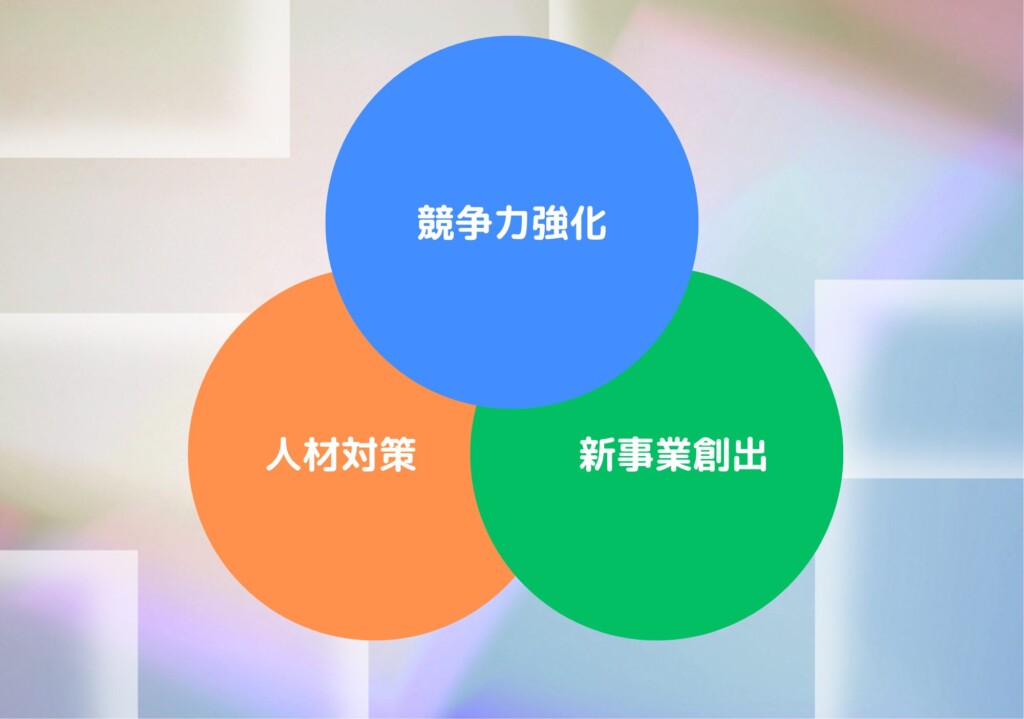

なぜ中小企業がDXに取り組むべきなのか、その理由は大きく3つあります。

- 生き残りをかけた競争力の維持・強化:デジタル化が進む市場環境において、変化に対応できない企業は徐々に競争から脱落していく可能性が高まっています。特に従来型の業務プロセスに固執する企業は、効率性やコスト面で不利になるでしょう。

- 人材不足・働き方改革への対応:労働人口の減少が続く日本において、人材確保は中小企業の大きな課題です。DXによる業務の自動化や効率化は、限られた人材で最大の成果を上げるために不可欠な取り組みとなっています。

- 新たな事業機会の創出:データ活用によって顧客ニーズを深く理解し、これまでにない製品やサービスを生み出すことが可能になります。中小企業ならではの機動力を活かし、ニッチな市場で存在感を示せるチャンスがあるのです。

今すぐDXに取り組み始めることで、大企業のような莫大な投資をしなくても、段階的に自社のビジネスを変革していくことが可能です。まずは小さな一歩から始めましょう。

DXで実現できる業務改善と新たな事業機会の具体例

DXによって中小企業でも実現できる具体的な成功事例を紹介します。

業務効率化の実例

浜松倉庫株式会社は、倉庫管理システム「SEIJI」を導入することで、業務プロセスを効率化し、営業利益率を4.5%向上させることに成功しました。導入コストは想定よりはるかに少なく、クラウドサービスを活用したことで初期投資を抑えることに成功しています。

また、株式会社NISSYOは、変圧器を中心に産業用トランス・リアクトル・制御盤の設計・製造を行う会社で、IoT導入やペーパーレス化、全従業員へのタブレット端末の配布などを実施しました。特に伝票や文書を電子化するEDI利用率が87%に達し、年間60万枚のペーパーレス化を実現しています。

新サービス創出の実例

株式会社みらい蔵は、大分県豊後大野市に本社を置く農業資材小売業で、農業の現場が抱える問題(高齢化による人手不足や肥料などの価格高騰、自然災害の増加)に対して、デジタル技術を活用して解決策を提供しました。具体的には「ソイルマン」というシステムを開発し、土の分析結果に基づいて最適な肥料の使用量を提案することで、農家の方々に科学的データに基づいた土づくりを可能にしました。

また、有限会社ゑびやは、ITを経営の軸として経営革新を実践する「経営革新企業」へと転換し、デジタル技術を活用した新たなビジネスモデルを構築しました。

こうした事例に共通するのは、大規模な投資や専門人材がなくても、外部リソースを上手に活用することで効果的なDXが実現できるという点です。重要なのは、自社の強みを活かせる領域に集中して取り組むこと。中小企業ならではの機動力と決断の速さが、DXでは大きなアドバンテージになり得ます。

今すぐDXに取り組み始めることで、大企業のような莫大な投資をしなくても、段階的に自社のビジネスを変革していくことが可能です。まずは小さな一歩から始めましょう。

実際に成果を出している企業を見ると、「うちもやってみたい!」って気持ちになりますよね。ポイントは、“外部の力もうまく借りながら、自社の強みに集中する”こと。

大事なのは完璧なスタートじゃなく、まず一歩を踏み出す勇気です!

■DXの取り組みと期待される効果

| DXの取り組み | 期待される効果 | 必要なリソース |

|---|---|---|

| 顧客データの収集・分析 | 顧客ニーズの把握、新サービス開発 | クラウドCRM、データ分析ツール |

| 業務プロセスの自動化 | 人的コスト削減、ミス防止 | RPA、業務自動化ツール |

| オンライン販売チャネルの拡大 | 新規顧客獲得、販路拡大 | ECプラットフォーム、デジタルマーケティング |

経済産業省が警告する「2025年の崖」と中小企業への影響

経済産業省が2018年に発表した「DXレポート」では、多くの日本企業が直面する「2025年の崖」について警告しています。これは、老朽化したレガシーシステムの維持・保守が困難になり、最大で年間12兆円もの経済損失が生じる可能性があるというものです。

この問題は中小企業にも無関係ではありません。特に以下の3つの影響が考えられます。

- 取引先企業のDX化に伴う対応の必要性:取引先の大企業がDXを進めることで、デジタル対応が求められるケースが増加します。対応できない企業は取引から除外されるリスクも。

- レガシーシステム維持コストの増大:古いシステムほど維持費用が高騰し、経営を圧迫するようになります。特に専門知識を持つ人材の不足が深刻化すると、外部委託コストも上昇するでしょう。

- 人材獲得競争の激化:DX人材の需要が全産業で高まる中、中小企業が優秀な人材を確保するのは一層難しくなります。

これらの課題に対応するためには、今から計画的にDXを推進していくことが不可欠です。自社システムの現状を把握し、段階的な刷新計画を立てることで、「崖」を乗り越えるための準備を進めましょう。あわてて対応するのではなく、自社の経営戦略に沿った形でDXを進めることが重要なのです。

中小企業のためのDX推進ステップと実施方法

ここではDXを成功させるための具体的な進め方を、中小企業の実情に合わせて解説していきます。中小企業庁の調査によると、多くの中小企業がDXの必要性を認識しながらも、実際に着手している企業は少数にとどまっています。限られた予算や人材といった制約があっても、計画的なステップを踏むことで効果的なDX推進が可能になります。特に注目すべきは「小さく始めて成果を積み上げる」というアプローチ。すべてを一度に変えようとするのではなく、段階的に取り組むことで、持続可能なデジタル変革を実現できるのです。

DX推進前の準備:現状把握と課題の可視化手法

DXを効果的に推進するためには、まず自社の現状を正確に把握することが出発点となります。経済産業省のDXレポートによると、この準備段階での現状把握が不十分だと、後の取り組みが迷走する原因になると指摘されています。

具体的には、業務プロセスの可視化からスタートしましょう。日々の業務の流れを図式化し、どこにボトルネックがあるのか、どの工程が属人化しているのかを明らかにします。業務フローを書き出す作業は、関係者へのヒアリングやフロー図の作成など、デジタルツールがなくても実施可能です。

次に、データの棚卸しを行います。自社ではどのようなデータを収集・活用しているのか、またどのようなデータが未活用のまま眠っているのかを洗い出します。顧客情報、取引データ、在庫状況など、ビジネスに関わるあらゆるデータの所在と管理状況を確認しましょう。

さらに、現行システムの調査も重要です。既存のシステムやソフトウェアの機能、相互連携の状況、老朽化の度合いなどを確認します。特に保守期限や拡張性については詳細に調べておくことが必要でしょう。

これらの調査結果をもとに、自社のデジタル化の現状と課題を整理します。経済産業省が公開しているDX推進指標などを参考に、客観的な評価を行うことも効果的です。

経営戦略とDXの整合性を図る考え方

DXは単なるIT投資ではなく、経営戦略と一体となって推進すべき取り組みです。多くの中小企業でDXが失敗する原因は、目先の効率化だけを目指して全体的な経営ビジョンとの整合性を欠いていることにあります。

まず、自社の経営課題を明確にしましょう。競争力強化、人材不足対応、新規事業創出など、解決すべき優先課題は何か。次に、その課題解決にデジタル技術がどのように貢献できるかを検討します。例えば、顧客満足度向上が課題であれば、CRMシステムの導入やデータ分析による顧客ニーズの把握が有効かもしれません。

中長期的な経営ビジョンも重要です。3〜5年後に目指す企業像を描き、そこに向かうためのロードマップを作成します。このロードマップにデジタル技術の活用計画を組み込むことで、戦略に基づいたDX推進が可能になるでしょう。

| 経営課題 | DXによる解決アプローチ | 期待される効果 |

|---|---|---|

| 人材不足 | 業務プロセスの自動化、テレワーク環境整備 | 生産性向上、採用力強化 |

| 競争力低下 | データ分析による顧客ニーズ把握 | 製品・サービスの差別化 |

| 新規顧客獲得 | オンラインマーケティング強化 | 販路拡大、認知度向上 |

DXの目的が明確になったら、それを社内に浸透させることも大切です。経営層の強いコミットメントのもと、全社的な変革の機運を高めていきましょう。

組織体制の構築:役割分担と責任の明確化

中小企業でDXを推進する際の大きな課題の一つが、適切な組織体制の構築です。限られた人材の中で、どのように体制を整えるべきでしょうか。

DX推進の責任者(CDO:Chief Digital Officer)の設置は大企業を中心に進んでいますが、中小企業白書によると、中小企業ではIT人材の確保が課題となっており、新たに専任者を置くことが難しい場合が多いのが現状です。そのような場合は、経営者自身や経営幹部がその役割を担うことも一つの方法です。重要なのは、誰がDX推進の最終責任を持つのかを明確にすることです。

次に、部門横断的なプロジェクトチームを編成します。各部門から担当者を選出し、兼任形式でチームを構成するのが現実的でしょう。このとき、IT知識だけでなく、業務知識や変革への意欲を持った人材を選ぶことがポイントです。

外部リソースの活用も検討しましょう。すべてを社内で完結させようとせず、ITベンダーやコンサルタントなど外部の専門家と連携することで、不足するスキルやノウハウを補完できます。特に技術的な専門知識が必要な領域では、外部パートナーの力を借りることが効率的かもしれません。

優先順位の決め方:投資対効果の高い取り組みの選定法

限られたリソースの中でDXを効果的に推進するためには、取り組みの優先順位付けが極めて重要になります。すべてを一度に実行するのではなく、投資対効果が高いものから着手していくべきでしょう。

優先順位を決める際の基準として、以下の要素を検討してください。

- 実現の容易さ:技術的難易度や必要な投資額から見て、比較的容易に実現できるか

- ビジネスインパクト:売上増加やコスト削減など、具体的な効果が見込めるか

- 緊急性:競合他社の動向や市場環境の変化から見て、早急に対応すべきか

- 波及効果:他の業務や部門にも良い影響を及ぼすか

これらの評価軸をもとに、各取り組みを「短期(3ヶ月以内)」「中期(1年以内)」「長期(3年以内)」に分類し、ロードマップに落とし込みます。特に、短期で成果が出やすい「クイックウィン」を初期段階で実施することで、社内の変革に対するモチベーションを高める効果も期待できます。

具体的な手法として、投資対効果(ROI)の試算も行いましょう。導入コストと期待される効果(売上増加、工数削減など)を定量的に評価することで、より客観的な判断が可能になります。コスト面では、初期投資だけでなく、運用・保守費用も含めたトータルコストで考えることが大切です。

今すぐ行動に移しましょう。まずは自社の現状分析から始め、小さくても成果が見えやすい取り組みに着手することをお勧めします。成功体験を積み重ねながら、段階的にDXを推進していくことが、中小企業にとって最も堅実なアプローチと言えるでしょう。

中小企業のDX実現に必要なリソースと調達方法

ここでは「お金がない」「人材がいない」という中小企業ならではの課題を抱えながらも、効果的にDXを推進するための現実的な方法を探っていきます。DXには確かにリソースが必要ですが、大企業のような莫大な投資がなくても始められる方法は存在します。重要なのは、限られたリソースを最大限に活用する知恵と工夫。適切な優先順位付けと巧みな外部リソースの活用によって、中小企業ならではの機動力を活かしたDX推進が可能になるのです。

限られた予算内でのDX実現アプローチ

DXに取り組みたくても「コストがかかりすぎる」と二の足を踏んでいる経営者は少なくありません。しかし、段階的な投資アプローチを取ることで、限られた予算内でもDXは十分に実現可能です。

まず検討すべきは、クラウドサービスの活用です。総務省の「令和3年版情報通信白書」によると、クラウドサービスの利用により、従来のようにサーバーを自社で保有する形態と比べ、初期投資を平均30%以上抑えられるうえ、セキュリティ対策や保守管理の負担も軽減できます。特にSaaS(Software as a Service)と呼ばれるサブスクリプション型のサービスは、必要な機能だけを月額制で利用できるため、中小企業にとって理想的な選択肢と言えるでしょう。

例えば、顧客管理、会計、在庫管理などの基幹業務を一度にデジタル化するのではなく、最も課題感の強い領域から着手することで、投資リスクを分散させながら段階的に進めていくことができます。その後、経済産業省は2020年12月に「DXレポート2」を発表し、DX推進の取り組みを進化させました。このレポートによれば、DX成功事例の多くが「小さく始めて成果を確認しながら展開を広げていく」アプローチを採用しており、特に中小企業においては段階的な取り組みが効果的であることが示されています。

投資判断の際には、ROI(投資対効果)を常に意識することも大切です。デジタル化によって削減できる工数や創出できる売上増加を具体的に試算し、投資判断の材料としましょう。

既存人材の活用と必要スキルの獲得方法

「DX人材がいない」という課題も、中小企業がよく直面する壁です。しかし、必ずしも高度なIT知識を持つ専門家を新たに採用する必要はありません。既存社員のリスキリング(学び直し)を通じて、自社に合ったDX人材を育成する方法を検討しましょう。

効果的なアプローチとしては、まず全社員のデジタルリテラシー底上げを図りつつ、各部門から意欲のある人材を選抜してDX推進の中核を担うチームを編成することが考えられます。現場業務に精通している社員がデジタルスキルを習得することで、実務に即した実践的なDX推進が可能になるからです。

具体的な育成方法としては、以下のようなものがあります。

デジタル技術は日進月歩で変化するため、一度の研修で終わるのではなく、継続的な学習環境を整えることが重要です。社員のデジタルスキル向上を評価する仕組みを作り、モチベーション維持にも配慮しましょう。

外部リソース活用のメリットとパートナー選定基準

DXを全て自社リソースだけで進めようとすると、時間もコストも膨大になりがちです。外部パートナーとの連携を上手に活用することで、自社に不足するリソースを効率的に補完できます。

ITベンダーやシステムインテグレーター、コンサルティング会社などの外部パートナーを活用する主なメリットは以下の通りです。

ただし、全てを丸投げするのではなく、自社で行うべきことと外部に委託すべきことを明確に線引きすることが大切です。特に、自社のビジネスの中核に関わる部分や、将来的に競争優位性の源泉となる領域については、可能な限り内部での知見蓄積を図りましょう。

信頼できるパートナーを選ぶ際のポイントは、中小企業のDX支援実績、提案内容の具体性、コミュニケーションの質などです。複数の候補から相見積もりを取るとともに、実績や顧客評価も確認しておくとよいでしょう。単なるシステム導入ではなく、経営課題解決の視点を持ったパートナーを選びましょう。

国や自治体による中小企業DX支援制度の活用法

中小企業のDX推進を後押しするため、国や自治体ではさまざまな支援制度を用意しています。これらの制度を積極的に活用することで、予算や人材の制約を克服できる可能性があります。

経済産業省が実施する「IT導入補助金」は、2025年度までの継続が決定しており、デジタルツール導入費用の最大3/4を補助する制度で、業務効率化やテレワーク導入、サイバーセキュリティ対策などに活用できます。また、独立行政法人情報処理推進機構(IPA)による「DX推進指標」など、自社のデジタル成熟度を診断するための無料ツールも提供されています。

地方自治体レベルでも、地域の中小企業向けにDXセミナーや無料相談窓口、専門家派遣制度などを実施しているケースが多いため、所在地の商工会議所や産業振興センターに問い合わせてみるとよいでしょう。

補助金や助成金を申請する際のポイントは、単なるIT導入ではなく、経営課題解決やビジネスモデル変革につながる提案をすることです。申請書類の作成には時間と手間がかかりますが、外部の専門家に相談しながら準備を進めると採択率が高まります。

| 支援制度の種類 | 主な内容 | 活用のポイント |

|---|---|---|

| IT導入補助金 | デジタルツール導入費用の一部補助 | 単なるツール導入ではなく事業変革の視点で申請 |

| 専門家派遣制度 | DX推進に関する専門家の無料派遣 | 具体的な課題を整理してから相談を受ける |

| セミナー・研修 | DX関連の知識習得機会の提供 | 参加後に社内で知識共有する仕組みを作る |

支援制度は年度ごとに内容や条件が変わることが多いため、常に最新情報をチェックしておくことが大切です。公式ウェブサイトやメールマガジンなどを通じて情報収集を怠らないようにしましょう。

持続可能なDX推進のための評価と改善サイクル

ここではDXを一時的なブームで終わらせず、企業文化として定着させるための仕組みづくりについて解説します。多くの中小企業がDXに着手しても、その効果を適切に測定できず、取り組みが頓挫してしまうケースが少なくありません。継続的な改善サイクルを回すことで、デジタル変革を企業の成長エンジンとして機能させることが可能になります。特に中小企業では、限られたリソースを最大限に活用するために、効果測定と改善プロセスの確立が不可欠です。この章では、具体的な評価指標の設定から組織文化の醸成まで、DXを持続的に推進するための実践的なアプローチを紹介します。

DX効果を測定するKPI設定の考え方

DXの効果を適切に評価するためには、**目的に応じた明確なKPI(重要業績評価指標)**を設定することが不可欠です。ただし、従来のビジネス評価で使われてきた財務指標だけでは、デジタル変革の多面的な効果を捉えきれません。

効果的なKPI設定のポイントは、財務指標と非財務指標をバランスよく組み合わせることです。例えば、売上や利益率といった財務指標に加え、顧客満足度、業務処理時間、データ活用度などの非財務指標も設定しましょう。また、最終的な成果を測る「成果指標」と、活動の進行状況を確認できる「活動指標」の両方を設けることで、短期的な成果と長期的な変革の両面を評価できます。

業種や事業特性によって重視すべき指標は異なりますが、一般的に以下のような観点からKPIを設定するとよいでしょう。

数値目標を設定する際は、現状値を正確に把握したうえで、達成可能かつ挑戦的な水準を設定することが大切です。また、測定方法や評価頻度も明確にしておきましょう。

データに基づく施策の評価と改善プロセス

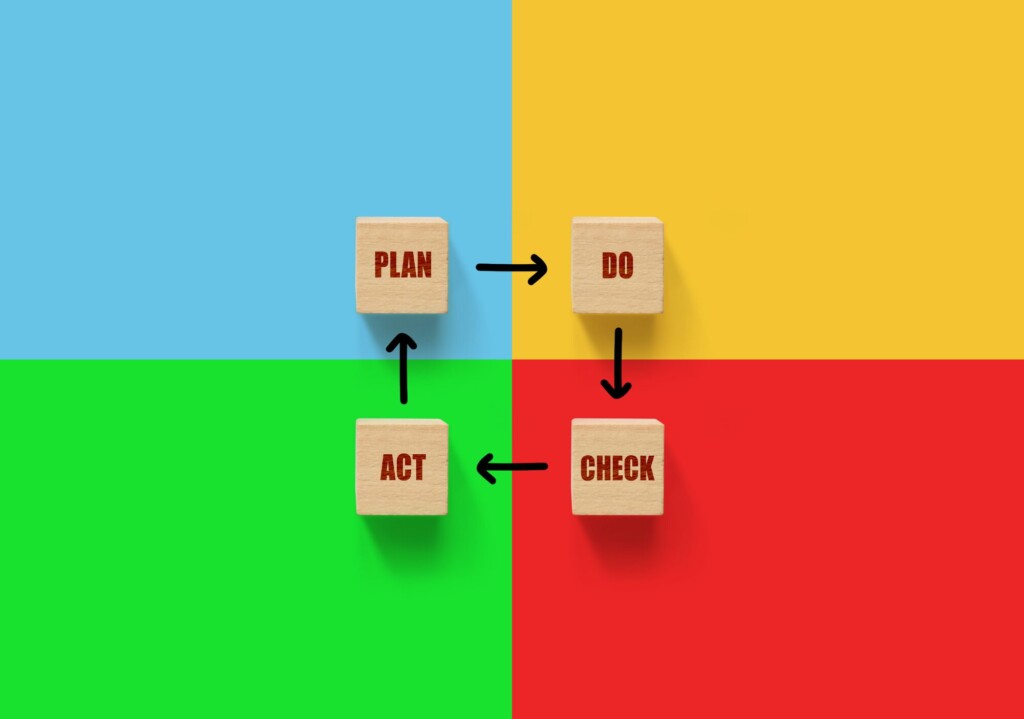

DX施策の効果を客観的に評価し、継続的に改善していくためには、データドリブンなPDCAサイクルの確立が欠かせません。従来の勘や経験に基づく判断ではなく、データに基づく意思決定を組織に根付かせることがDX成功の鍵となります。

PDCAサイクルを効果的に回すためのステップは以下の通りです。

- Plan(計画): 明確な目標と評価指標を設定

- Do(実行): 施策を実施し、データを収集

- Check(評価): 収集したデータを分析し、目標との差異を確認

- Act(改善): 分析結果をもとに施策を改善・最適化

DX推進においては、PDCAサイクルのスピードを高速化することが成功のポイントです。レポートの自動化や承認プロセスの短縮など、サイクルを効率的に回すための工夫も重要といえるでしょう。

「Check」の段階では、定期的なレビュー会議を設け、設定したKPIの達成状況を客観的に評価します。目標と実績の間に乖離がある場合は、その原因を深掘りし、「Act」につなげることが不可欠です。

データ分析ツールを活用すれば、より精緻な効果測定が可能になります。ビジネスインテリジェンスツールやダッシュボード作成ツールなど、中小企業でも導入しやすい選択肢が増えていますので、自社の状況に応じて検討してみましょう。

また、すべての施策が成功するとは限りません。失敗から学ぶ姿勢を組織に根付かせ、「失敗は学習の機会」という認識を共有することも大切です。小さく始めて素早く失敗と学習を繰り返す「アジャイル」な進め方が、中小企業のDX推進には最適といえます。

社内コミュニケーションによるDX文化の醸成方法

DXを持続的に推進するためには、技術やツールの導入だけでなく、変革を受け入れる組織文化の醸成が不可欠です。特に中小企業では、トップから現場まで距離が近いという特性を活かし、効果的なコミュニケーションでDX文化を根付かせましょう。

DXに対する抵抗感を払拭するためには、まず「なぜDXが必要なのか」という目的を全社で共有することから始めます。業界動向や競合の状況、自社の課題などを具体的に示し、変革の必要性への理解を促しましょう。経営層が率先して変革にコミットする姿勢を見せることも重要です。

成功体験の共有も効果的です。小さな成功事例でも積極的に社内に発信し、「自分たちにもできる」という認識を広げていきましょう。デジタル化によって業務が改善された現場の声を直接伝える機会を設けると、より説得力が増します。

表を使って、効果的な社内コミュニケーション施策を整理すると以下のようになります。

| コミュニケーション施策 | 目的 | 実施のポイント |

|---|---|---|

| 定期的な進捗共有会 | 取組状況と成果の共有 | 専門用語を避け、わかりやすく伝える |

| 部門横断ワークショップ | 課題やアイデアの発掘 | 多様な視点を取り入れる場づくり |

| 成功事例の見える化 | モチベーション向上 | 具体的な効果を数値で示す |

| 経営層からのメッセージ | 変革の重要性の浸透 | 一貫性のあるメッセージを継続的に発信 |

中小企業ならではの「顔の見える関係」を活かし、双方向のコミュニケーションを心がけましょう。現場の声に耳を傾け、必要に応じて計画を柔軟に修正する姿勢も大切です。

長期的視点でのDXロードマップ構築と更新の考え方

DXは一朝一夕で完了するものではなく、継続的な取り組みを要する長期的なプロセスです。3〜5年という中長期的な視点でロードマップを策定し、経営環境の変化に応じて柔軟に更新していくことが重要です。

効果的なDXロードマップには、以下の要素を盛り込みましょう。

ロードマップは固定的なものではなく、定期的に見直し、更新することが大切です。特に、技術トレンドの変化や市場環境の変化、自社の経営状況の変化に応じて、柔軟に修正していきましょう。例えば、近年急速に普及している生成AIなど、新たなテクノロジーが登場した場合は、その活用可能性を検討し、必要に応じてロードマップに組み込むといった対応が求められます。

更新の際には、それまでの取り組みの成果や課題を振り返り、学びを次のフェーズに活かすプロセスを組み込むことが重要です。このPDCAを回し続けることで、持続可能なDX推進が実現します。

今すぐ自社のDX評価体制を見直してみませんか? まずは現在のDX施策の効果をどのように測定しているかを棚卸しし、適切なKPIが設定されているか確認することから始めましょう。データに基づく評価と改善の仕組みを整えることが、持続可能なDX推進の第一歩となります。

最初の一歩は、情報収集でも、社内の業務を見直すでもOK!

「完璧じゃないと始めちゃダメ」なんてルールはありません。

コントリも応援してます。一緒に、一歩ずつ変化を楽しみながら進めていきましょう🌱

まとめ

ここまでDXについて詳しく解説してきましたが、いかがでしたでしょうか。長い記事を最後までお読みいただき、誠にありがとうございます。DXは一見すると難しく感じるかもしれませんが、本記事でご紹介したように、中小企業こそ「小さく始めて成果を積み上げる」アプローチで取り組むことで、大きな変革を実現できるチャンスがあります。自社の状況に合わせた無理のないステップで進めていくことが成功への近道です。

- DXはただのIT化と異なり、デジタル技術を活用してビジネスモデルそのものを変革し、新たな価値を創造するプロセス全体を指す

- 中小企業がDXに取り組むべき理由は、競争力の維持・強化、人材不足対策、新たな事業機会の創出の3つが主なもの

- 限られた予算や人材でもDXは実現可能で、クラウドサービスの活用や段階的な投資アプローチが有効

- DXを持続的に推進するためには、適切なKPI設定、データに基づく評価・改善サイクル、全社的なDX文化の醸成が不可欠

DXは決して大企業だけのものではありません。むしろ、中小企業ならではの意思決定の速さや組織の機動力を活かすことで、効果的な変革を実現できる可能性を秘めています。重要なのは「完璧を目指して何も始められない」状態から脱却し、できることから一歩ずつ進めていくこと。まずは自社の現状を客観的に把握し、経営課題とDXをどのように結びつけるかを考えるところから始めてみてはいかがでしょうか。デジタル変革の旅は、最初の一歩を踏み出すことから始まります。

●● この記事の監修者 ●●

西澤尚美 – Naomi Nishizawa –

株式会社Innovate Lab 代表取締役。国内システム系SIerでシステムエンジニアとしてのキャリアをスタートし、その後アプリケーションのプリセールスとして技術営業を担当。製造業や物流業界を中心に、多くの企業のシステム導入における課題解決に従事。10年にわたる会社員生活で培った経験と「デジタル技術を通じて企業の潜在能力を最大限に引き出し、良い影響が循環する社会の創造に貢献する」という理念のもと、2024年12月に株式会社Innovate Labを設立。DXコンサルティングとアグリテック事業を軸に、中小企業のデジタル変革を「小さく始めて成果を積み上げる」アプローチで支援している。クラウドサービスの設計・開発やITサービスマネジメントの専門知識を有する資格を保持し、常に最新の技術動向を追求している。