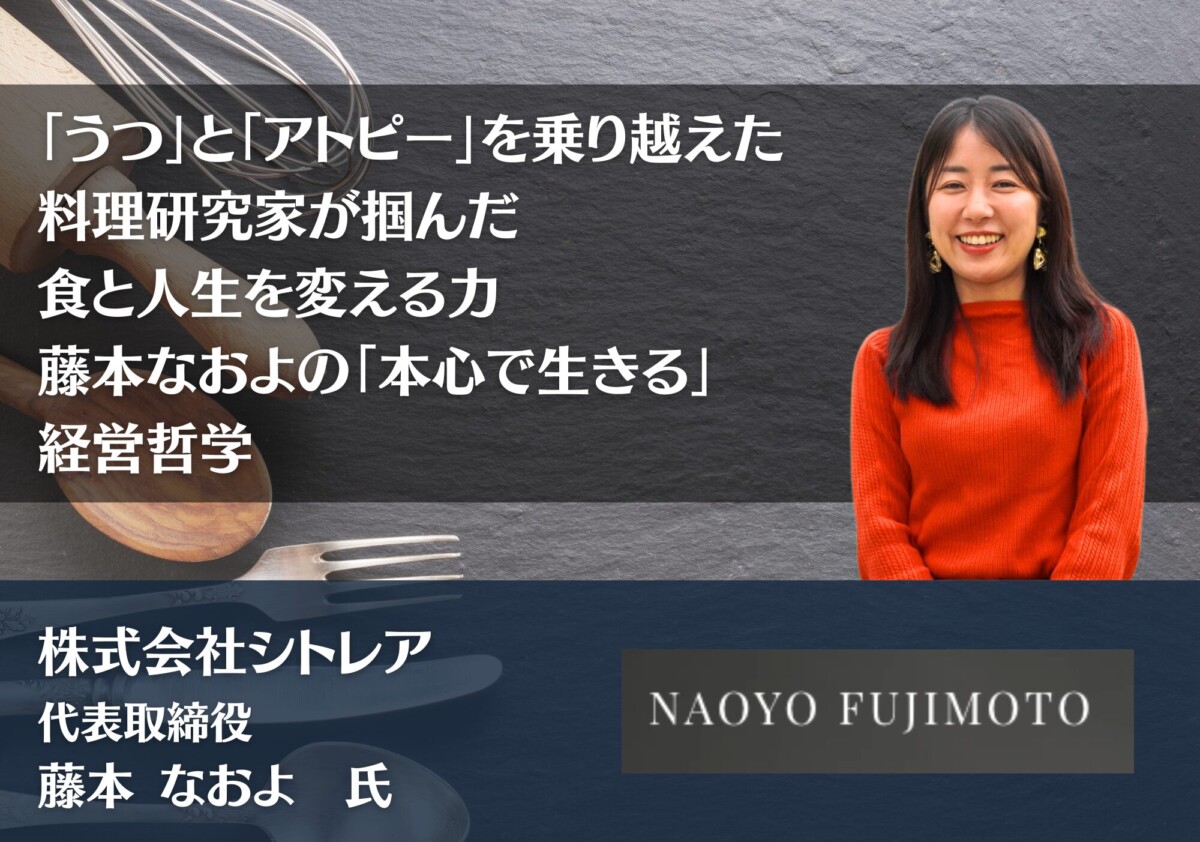

「うつ」と「アトピー」を乗り越えた料理研究家が掴んだ、食と人生を変える力―藤本なおよの「本心で生きる」経営哲学|株式会社シトレア

「心と体が元気であれば何でもできる」——。

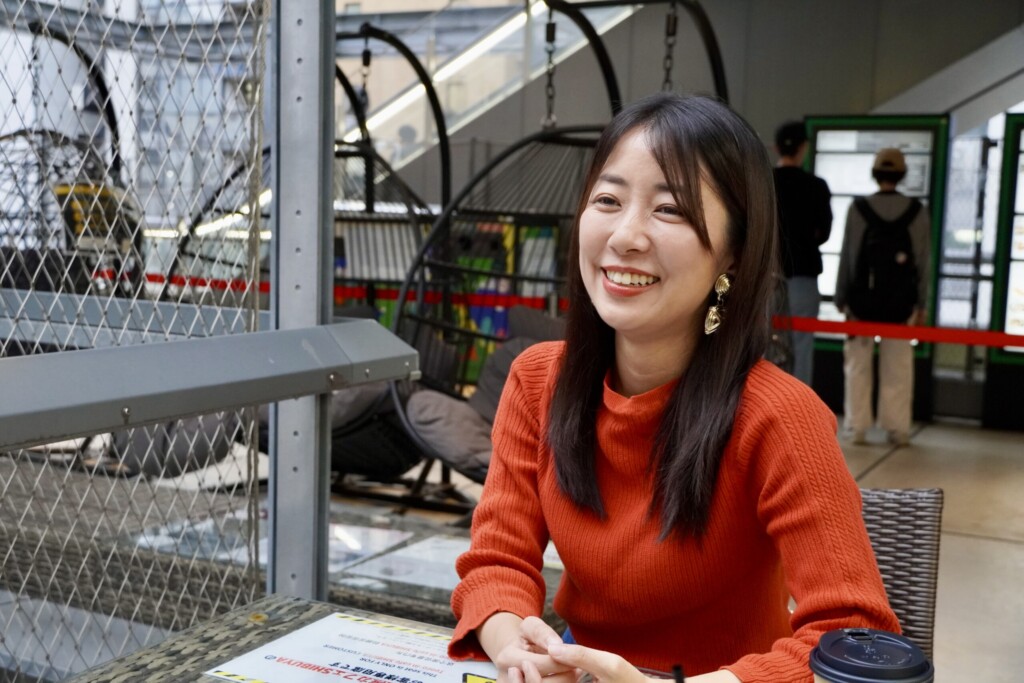

株式会社シトレア代表取締役の藤本なおよ氏は、穏やかな笑顔でそう語ります。YouTubeチャンネル登録者18万人を誇る糖質オフ専門の料理研究家として、ガストのメニュー監修をはじめ数々の実績を持つ藤本氏。しかし、その輝かしいキャリアの裏には、幼少期からの体調不良、20代での「うつ」の経験、そしてお父様の突然の死という、深い痛みと向き合ってきた過去がありました。食を通して人々の健康を支えるという使命はどのように生まれたのか。そして、好きなことを仕事にする覚悟とは何か。藤本氏の言葉からは、原体験と真摯に向き合い、本心で生きることの大切さが伝わってきます。

幼少期からの体調不良が教えてくれた「食の力」

「物心ついたときから、もうかゆいかゆいみたいなレベル感でした」

藤本氏は幼少期を振り返り、そう語ります。生まれつきアトピーと喘息に悩まされ、好きな食べ物も自由に口にできない子ども時代でした。

「ピザとかも食べれないし、小麦粉とかチーズとか乳製品とかも駄目で。食べたいけど食べれないみたいなのが結構しんどかったです」

中学時代には点滴を打ちながら学校に通う日々。風邪をひきやすく、まさに「体調不良のオンパレード」でした。母親は東洋医学を重視し、漢方を試していましたが、良くなったり悪くなったりの繰り返しです。

やがて社会人となり、経理事務の仕事に就きますが、残業の多い職場で心身ともに疲弊していきました。藤本氏は当時を思い起こし、少し表情を曇らせながら語ります。

「1年目の終わりぐらいに、うつっぽくなってしまって半年間休職することになったんです。自己肯定感もメンタルもボロボロ、体もボロボロでした」

どん底の状態から這い上がるきっかけとなったのが、休職中に出会った一冊の本でした。タイトルは『うつは食べ物が原因だった』。食べ物とうつに関係があるのか——驚きながらも、藤本氏は食事改善に取り組み始めます。

すると、驚くべき変化が起こりました。

「食事を改善していったら、心身ともに元気になって。花粉症とかアトピーとかも副次的によくなっていったんです。食べ物の影響力はこれほどまでに大きいのかって本当に驚きました」

この体験が、藤本氏の人生を大きく変えることになります。自分自身が食の力で救われた——だからこそ、「同じ悩みを持つ人を助けたい」という強い使命感が生まれたのです。

父の死が問いかけた「自分にしかできないこと」

藤本氏の人生を大きく変えたもう一つの出来事が、23歳のときに経験したお父様の突然の死でした。

政治家として多忙な日々を送っていたお父様は、土日も休むことなく働き続けていました。「ようやく親孝行できる」と思った矢先の出来事でした。

「ようやく親孝行できるってときに、父親が突然倒れて亡くなってしまったんです」

藤本氏は静かに、しかし力を込めて語ります。

お父様からは二つの大きな教えを受けていました。一つは「好きなことをしなさい」、もう一つは「人の役に立つことをしなさい」。言葉数は多くありませんでしたが、背中で多くのことを教えてくれる父でした。

「父はすごく寡黙な人だったんですけど、背中で多くのことを教えてくれました。家の中の父親しか私は見ていなかったんですが、葬儀の後にいろんな人から『あなたのお父さん、すごい功績を残していたんだよ』って聞いて。父親は寿命こそ短かったけれど、人生を全うしたんだなって思ったんです」

葬儀で初めて知ったお父様の功績。その時、藤本氏の中で「人生を全うする」という言葉の意味が深く刻まれました。

「私もそうなっていきたい」——その思いが、藤本氏の心に芽生えます。

実は、政治家の娘として育った藤本氏は、常に「いい子でいよう」と自分を抑えつけていた部分がありました。しかし、お父様の死をきっかけに、自分の内側と真剣に向き合うようになったのです。

「本当に自分が役に立てることは何だろうと思ったときに、やっぱり食と健康を伝えていきたいという思いが自分の中に生まれて。そこから全く違う畑に移って独立したんです」

2014年、藤本氏は会社員として働きながら、週末起業として料理教室をスタート。そして2016年、ついに独立を果たしました。

使命は、自分の内側と向き合うことで初めて見えてくる——藤本氏の歩みは、そのことを物語っています。

「糖質オフは必ず来る」―未来を読む直感力の正体

2014年当時、糖質オフはまだほとんど知られていませんでした。しかし藤本氏は、「これは絶対広まる」と確信し、糖質オフ専門の料理研究家としての道を選びます。

「当時、糖質オフってすごいハードルが高いみたいなイメージだったんです。難しそう、美味しくなさそうって。でも糖質オフを始めてから、小麦グルテンフリーでピザを作れたり、砂糖を置き換えてスイーツを作れたりして。工夫をすればちゃんと美味しいものが作れるなって」

なぜ、まだ誰も注目していない糖質オフが「広まる」と確信できたのでしょうか。

藤本氏は海外の事例を研究し、糖質オフが今後確実に日本でも広がると読んでいました。この「波を読む力」の源について、藤本氏は興味深い指摘をします。

「腸内環境を整えると、直感が冴えるんです。体がすっきりしていると、本質が見えやすくなるというか。何が本当に必要とされているのかが、自然とわかってくる感じがします」

体を整えることで、時代の流れや人々のニーズが見えてくる——藤本氏の言葉には説得力があります。

実際、コロナ禍で藤本氏が発信した「1週間2000円レシピ」は大きな反響を呼びました。

「コロナのときに外に出られなくて、みんな大変だったじゃないですか。だから1週間2000円で作れるレシピを発信したら、それがバズって。需要を読んで、ハードルを下げる戦略が功を奏したんです」

藤本氏の戦略は一貫しています。それは、「本当に良いものを、誰もが取り入れやすい形で提供する」こと。このシンプルな姿勢が、多くの人々に支持される理由なのです。

YouTube登録者18万人を支える「発信の3つのルール」

現在、藤本氏のYouTubeチャンネル(なおよキッチン)は18万人の登録者を誇ります。その発信力の秘密について尋ねると、藤本氏は明確な「3つのルール」を挙げました。

1つ目は「本当に良いものしか伝えない」こと。

「実際に自分が体験して、心から『良い』と感じたものだけを紹介しています。信頼を何よりも大切にしたいからです」

2つ目は「正直に、ありのままを伝える」こと。

藤本氏は自身の「うつ」や「アトピー」といったネガティブな過去もあえて発信しています。

「飾らず、自分の実体験や感じたことをそのまま発信することで、共感や安心感につながると思っています。実は、出すことで自分が楽になるっていう気づきもあったんです」

そして3つ目が「楽しく伝える」こと。

「食や健康は本来ポジティブで楽しいものなんです。明るい雰囲気で発信することで、多くの人に軽やかに受け取ってもらえるよう心がけています」

この3つのルールの根底にあるのは、「自分自身が満たされていること」の重要性です。

「体調不良も見抜かれるんですよ。だから、自分が満たされていない状態では発信できない。本質的な発信は、自分をさらけ出すことから始まるんです」

視聴者は発信者の熱量を敏感に察知する——だからこそ、嘘のない発信が大切だと藤本氏は強調します。

また、藤本氏は他のYouTubeチャンネルも徹底的に分析し、「とことんのめり込む力」を大切にしています。学び続ける姿勢が、長期的な成功を支えているのです。

「体は嘘をつかない」―心と体を整える経営哲学

藤本氏の経営哲学の根幹にあるのは、「体は嘘をつかない」という考え方です。

「言葉は栄養なんです。水の結晶実験ってご存知ですか?良い言葉をかけた水は美しい結晶を作るけど、悪い言葉をかけた水は結晶が崩れる。人間の体も同じで、自分への言葉がけがすごく重要なんです」

藤本氏は、体調不良を「心のずれ」のサインだと捉えています。体は、心の状態を正直に映し出す鏡なのです。

「体調が悪いときって、大体心が何かずれているんですよ。本心じゃないことをやっていたり、無理をしていたり。体は正直に教えてくれるんです」

だからこそ、藤本氏が大切にしているのが「自分を満たすこと」です。

かつての藤本氏は、自己犠牲こそが美徳だと信じていました。しかし、その考え方は大きく変わります。

「昔は、自分を犠牲にしてでもみんなのために頑張らなきゃって思っていたんです。でも、それだとどこかで無理が来る。自分が満たされていないと、本当の意味で人を幸せにすることはできないんです」

藤本氏が提供しているのは、単なる料理教室ではありません。それは「人生を豊かにする」ための学びの場なのです。

「料理を通して、自分を大切にすること、自分を満たすことを伝えたい。経営者自身が満たされていなければ、本当の価値は提供できないと思っています」

自己犠牲ではなく、自分を満たすことが真の貢献につながる——この言葉は、多くの経営者の心に深く響くメッセージです。

好きなことを仕事にする覚悟―乗り越えた「しんどさ」の先に

好きなことを仕事にする——それは多くの人が憧れる道です。しかし、その道は決して平坦ではありません。

藤本氏もまた、様々な壁に直面してきました。

「料理教室を始めたばかりの頃は、過呼吸になるほど緊張したこともありました。好きなはずなのに、嫌いになりそうな瞬間もあったんです」

好きなことでさえ、辛くなる瞬間がある。藤本氏は率直に当時の苦しさを語ります。

それでも続けられたのには、明確な理由がありました。

「一つは使命感です。自分と同じように悩んでいる人を助けたいという思いが、私を支えてくれました。もう一つは、生徒さんからの感謝の声。『体調が良くなりました』『人生が変わりました』って言ってもらえると、やっぱり続けてよかったって思えるんです」

そして藤本氏は、力強い口調でこう続けます。

「諦めないことで可能性は広がるんです。続けていれば、必ず道は開けると信じています」

その信念は、やがて大きな実を結びます。

全国展開するファミリーレストラン「ガスト」の低糖質メニューを、レギュラーで監修するという夢の実現です。

「全国展開するチェーンのメニューを監修できるなんて、本当に夢のようでした。これも、諦めずに続けてきたからこそ掴めたチャンスだと思っています」

好きなことを仕事にする道には、必ず壁がある。しかし、使命感と信念があれば、その壁は必ず乗り越えられる——藤本氏の歩みは、そのことを力強く証明しています。

次なるビジョン―健康リテラシーからマネーリテラシーへ

現在、藤本氏は新たなステージへと歩みを進めています。それが、マネーリテラシーの普及です。

きっかけは、会社の業績が低迷した経験でした。

「会社の業績が低迷したときに、『稼ぐ』と『増やす』は全く違うんだって気づいたんです。稼いでも、それをどう増やすかを知らないと、本当の豊かさにはつながらない」

藤本氏は目を輝かせながら語ります。

義務教育では十分に学ぶ機会がなかった「健康リテラシー」と「マネーリテラシー」。この2つこそが、自分らしく生きるための土台になる——藤本氏はそう確信しています。

「特に女性って、投資の世界に入りづらいイメージがあるじゃないですか。でも、お金のことを学ぶのは本当は楽しいはずなんです。だから、『わくわく』を広めたいんです」

ここでも、藤本氏のアプローチは一貫しています。それは「ハードルを下げる」こと。

「まずはうまい棒1本分稼いでみましょうとか、そういう小さな成功体験から始めるんです。そしたら、楽しそうだなって思ってもらえる。日本を豊かにするための第一歩は、まずは楽しむことだと思っています」

藤本氏のビジョンは明確です。

心と体を整え、人生に必要なお金の知恵を身につけることで、誰もが自分の可能性を自由に広げられる社会をつくる——それが藤本氏の描く未来です。

「使命は進化するんです。自分が満たされれば、次の使命が見えてくる。私は、これからも自分の本心に従って、人の役に立つことを続けていきたいと思っています」

まとめ:コントリからのメッセージ

藤本なおよ氏の物語は、困難な原体験と真摯に向き合い、そこから使命を見出した経営者の姿を映し出しています。幼少期からの体調不良、うつの経験、父の死——それらの痛みは、「食と健康を通して人々の暮らしを豊かにする」という揺るぎない信念へと昇華されました。

藤本氏が教えてくれるのは、自己犠牲ではなく、自分を満たすことが真の貢献につながるということ。そして、本心で生きること、ありのままをさらけ出すことが、本質的な発信力と信頼関係を生み出すということです。

好きなことを仕事にする道は決して平坦ではありません。しかし、明確な使命と信念があれば、どんな壁も乗り越えることができる——藤本氏の歩みは、そのことを力強く証明しています。

経営者として、一人の人間として、自分の内側と向き合い続ける藤本氏の姿勢は、多くの人々に勇気と希望を与えてくれます。「心と体が元気であれば何でもできる」という言葉の通り、藤本氏はこれからも、人々の心と体を整える使命を、本心で生き続けていくことでしょう。

私たちコントリは、藤本なおよ氏のような、使命を持って本心で生きる経営者を応援し続けます。

プロフィール

株式会社シトレア

代表取締役

藤本 なおよ – Naoyo Fujimoto –

ローカーボ料理研究家・栄養医学指導師。幼少期からアトピーや喘息に悩まされ、20代でうつを経験。食事改善により心身の健康を取り戻した実体験から、2016年に料理研究家として独立。糖質オフ専門の料理教室やレシピ開発を手がけ、YouTubeチャンネル登録者18万人を誇る。ガストの低糖質メニュー監修など企業とのコラボも多数。著書に『世界一おいしいダイエット』など。近年は健康リテラシーに加え、マネーリテラシーの普及にも注力している。

ギャラリー

会社概要

| 設立 | 2022年7月28日 |

| 資本金 | 1万円 |

| 所在地 | 東京都中野区野方4丁目16番13号 |

| 事業内容 | 糖質オフを中心としたレシピ開発、商品開発、セミナー講師、メディア活動など |

| HP | オフィシャルサイト:https://naoyofujimoto.com/ note:https://note.com/naoyo11 |

あわせて読みたい関連記事

御社の想いも、

このように語りませんか?

経営に対する熱い想いがある

この事業で成し遂げたいことがある

自分の経営哲学を言葉にしたい

そんな経営者の方を、コントリは探しています。

インタビュー・記事制作・公開、すべて無料。

条件は「熱い想い」があることだけです。

経営者インタビューに応募する

御社の「想い」を聞かせてください。

- インタビュー・記事制作・公開すべて無料

- 3営業日以内に審査結果をご連絡

- 売上規模・業種・知名度は不問

※無理な営業は一切いたしません

発信を自社で続けられる

仕組みを作りたい方へ

発信を「外注」から「内製化」へ