シャトレーゼのビジネスモデル完全解説|広告費0円で全国400店舗を実現した秘密

「大手企業には勝てない」と諦めていませんか?

1954年に焼菓子店「甘太郎」として創業し、1967年にシャトレーゼに社名変更した企業は、独自のビジネスモデルで全国展開を成功させ、今や海外にも進出する企業に成長しました。その秘密は「小ささを強みに変える」逆転の発想にあります。

本記事では、シャトレーゼの成功から中小企業が明日から取り入れられる具体的な戦略をご紹介します。原料調達から製造・販売までの一貫体制や、広告費をかけずにファンを獲得する方法など、限られたリソースを最大限に活かす知恵が詰まっています。これらの戦略を自社に取り入れることで、あなたの会社も業界の常識を覆す成長を実現できるでしょう。

“小さいから無理”じゃなくて、“小さいからできる”ことがある!

シャトレーゼの話を読むと、希望がわいてくるね〜!

目次

製造から販売までの一貫体制:シャトレーゼの「ファームファクトリー」に学ぶ垂直統合の実践法

ここでは、高品質なお菓子で人気のシャトレーゼが実践する「ファームファクトリー」という垂直統合モデルについて解説します。このビジネスモデルは、原材料の調達から製造、そして店舗での販売までを一貫して管理する方法で、コスト削減と品質向上を同時に実現しています。全国に展開する人気スイーツ店の成功の裏には、この独自の経営戦略が大きく貢献しているのです。

シャトレーゼ独自の「ファームファクトリー」システムとは?コスト削減と品質向上の両立

シャトレーゼの「ファームファクトリー」は、牛乳や卵など契約農家より新鮮素材を直接仕入れ、自社工場で製造、直売店に直送販売する独自のサプライチェーンシステムです。山梨県を拠点とする同社は、素材の品質にこだわったお菓子づくりを追求してきました。自社で原材料を管理し、工場で一貫して製造することで、中間マージンを削減しながら品質管理を徹底できます。

例えば、生クリームやフルーツなどの原材料を直接調達することで、流通コストを削減し、鮮度の高い素材を確保。また、自社工場での一貫生産により、品質基準を厳格に管理し、お客さまに安心・安全な商品を提供しています。この仕組みが「高品質なのに手頃な価格」という消費者に支持される価値を生み出しています。

中小企業でも実現可能な垂直統合モデル:段階的に取り入れるステップ

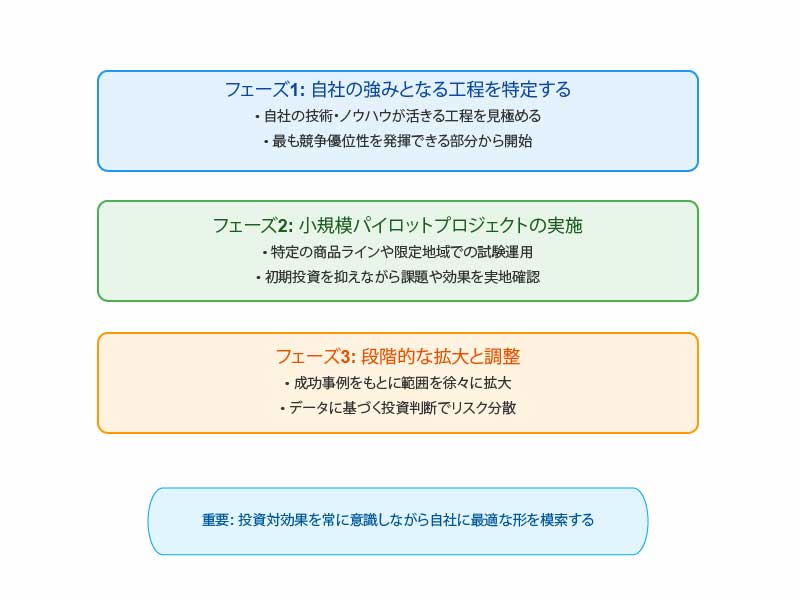

中小企業が垂直統合モデルを導入する際は、一度にすべての工程を自社化するのではなく、段階的なアプローチが効果的です。以下に実践的なステップを紹介します。

- 自社の強みとなる工程を特定する まず、自社の技術やノウハウが活きる工程を見極めましょう。製造なのか、販売なのか、原材料調達なのか。最も競争優位性を発揮できる部分から始めることが重要です。

- 小規模パイロットプロジェクトの実施 特定の商品ラインや、限定地域で垂直統合の試験運用を行います。初期投資を抑えながら、課題や効果を実地で確認できます。

- 段階的な拡大と調整 成功事例をもとに、徐々に範囲を拡大していきます。データに基づいて投資判断を行い、リスクを分散させながら事業を成長させることが可能です。

中小企業の経営資源は限られています。そのため、投資対効果を常に意識しながら、自社に最適な垂直統合の形を模索することが大切です。

原材料直接調達の仕組み:契約農家との連携による安定供給体制

シャトレーゼは契約農家と長期的な関係を構築し、牛乳や卵などの新鮮素材を直接仕入れ、安定した品質の原材料を確保しています。この仕組みは、中小企業にとっても参考になる点が多いでしょう。

契約農家との関係構築では、一方的な価格交渉ではなく、互いにメリットのあるパートナーシップを築くことが重要です。シャトレーゼの場合、農家に安定した買取を保証する一方で、厳格な品質基準の遵守を求めています。このような関係により、トレンドに左右されない安定した原材料調達が可能になっています。

中小企業が取り組む際のポイントとしては、地域の特産品を活かした商品開発や、地元農家との連携強化が挙げられます。地域に根ざした事業展開は、大手企業にはない強みとなり得ます。例えば、地域ブランドの確立や、地産地消をアピールしたマーケティングなども効果的です。

製造小売業(SPA)としての強み:流通コスト削減と市場ニーズへの迅速対応

製造小売業(SPA:Specialty store retailer of Private label Apparel)とは、企画・製造から小売までを一貫して行うビジネスモデルです。シャトレーゼはこのSPAモデルをお菓子業界で実践し、大きな成功を収めています。

SPAモデルの最大の強みは、流通コストの削減と市場ニーズへの迅速な対応力にあります。中間業者を介さないため、価格競争力が高まるだけでなく、店舗からの情報をダイレクトに商品開発に活かせます。シャトレーゼは年間200種類以上の新商品を開発し、季節のトレンドや消費者の嗜好変化に素早く対応しています。

| SPAモデルのメリット | 具体的な効果 |

|---|---|

| 流通コスト削減 | 中間マージンのカットによる価格競争力の向上 |

| 市場情報の直接取得 | 顧客ニーズの迅速な把握と商品開発への反映 |

| 在庫リスクの低減 | 適切な生産数の調整による廃棄ロスの削減 |

| ブランド価値の一貫性 | 企画から販売まで一貫した価値観の提供 |

SPAモデルは国内だけでなく、アジアを中心とした海外7ヶ国180店舗への展開においても強みを発揮しています。このビジネスモデルにより、素材にこだわった高品質のお菓子をリーズナブルな価格で提供することで、海外市場でも支持を得ています。

流通コストを抑えつつ、商品開発スピードもUP!!

これ、まさに“強い中小企業のつくり方”だね!

「逆転の発想」で競争優位を築く:大手にはできないことを武器にする戦略

ここでは、山梨県発祥の洋菓子メーカーであるシャトレーゼが実践してきた「大手にはできないこと」を強みに変える逆転の発想について掘り下げていきます。多くの中小企業が大手との競争に苦しむ中、シャトレーゼは制約をチャンスに変え、独自のポジションを確立してきました。小規模であることのメリットを最大化し、大手企業が見落としているニッチな市場や顧客ニーズを掘り起こす方法を学ぶことで、あなたの会社も新たな競争優位性を構築できるはずです。自社の「小ささ」を武器に変えるヒントが詰まっています。

シャトレーゼが実践した「大手の盲点」を突く経営判断

シャトレーゼは、大手菓子メーカーが見落としていた市場ニーズに焦点を当てる戦略で成長してきました。同社が着目したのは、「添加物を抑えた安心・安全なお菓子」へのニーズです。大手企業が保存性や大量生産を優先する中、シャトレーゼは厳選された自然素材を使用し、素材の味を最大限に活かす製法を採用。その結果、健康志向の高まりとともに消費者から高い支持を獲得しました。

また、大手が手薄だった「プレミアム感があるのに手頃な価格帯」という市場も開拓。「プレミアムカスタードシュー」のような高級感のある商品を216円という手頃な価格で提供することで、日常的に購入できるプレミアム市場を創出しています。これらの戦略は、大企業のビジネスモデルでは実現が難しい領域にフォーカスすることで、独自のポジションを確立した好例といえるでしょう。

郊外立地を強みに変えた出店戦略:固定費削減と地域密着の両立

シャトレーゼの店舗展開で注目すべきは、都市部ではなく郊外を中心とした出店戦略です。一見すると不利に思える郊外立地ですが、これにより家賃などの固定費を大幅に削減することに成功しました。この戦略は低価格帯の洋菓子を提供する同社の顧客層にもマッチしています。地価の安い郊外に広い店舗と駐車場を確保し、車社会の顧客にとっての利便性を高めています。

この戦略は単なるコスト削減だけでなく、地域に根ざしたマーケティングとも連動しています。例えば、関東、関西、九州など地域ごとの好みに合わせた「みたらし団子」のたれの味付けを変えるなど、地域特性に合わせた商品開発を行い、地域住民との強い絆を築いています。山梨県を拠点とする企業として、各地域の特性を活かした展開は、全国一律のアプローチをとる大手企業との明確な差別化になっているのです。

中小企業が新たに出店を検討する際は、「人が多い場所」よりも「自社の強みを活かせる場所」を選ぶという視点が重要かもしれません。

小規模だからこそできる意思決定の速さと柔軟性の活かし方

シャトレーゼの競争力の源泉のひとつに、現場徹底主義による意思決定の速さがあります。大企業では新商品の企画から発売まで数カ月から年単位の時間がかかることも珍しくありませんが、シャトレーゼでは「カリスマ的創業者がリーダーシップを取る、現場徹底主義のビジネス」として、机上ではなく売り場や工場の現場で考え、変えるべきことはすぐ変えるアプローチを採用しています。

この素早い対応力は、SNSでの消費者の反応を直接取り入れた商品改良や、地域ごとの嗜好に合わせた品揃えの調整などにも活かされています。例えば、あるエリアで特に人気の高い商品の取り扱いを増やしたり、顧客からのフィードバックをもとにレシピを微調整したりといった柔軟な対応も、小規模組織ならではの強みです。

今すぐ行動に移せるポイントとして、自社の意思決定プロセスを見直し、不必要な承認ステップを削減してみましょう。スピーディな判断が市場での競争優位につながります。

中小企業の「小回り力」を活かした事業展開の実例

シャトレーゼの成功事例から学べる「小回り力」の活かし方は、他の中小企業にも応用可能です。例えば、同社は地域限定商品の開発に積極的で、その土地の特産品を活用したスイーツを販売。これは地元消費者の愛着を高めるとともに、観光客向けの名物商品としても機能しています。

また、フランチャイズ展開においても、画一的なチェーン店モデルではなく、各店舗がある程度の裁量を持ち、地域のニーズに応じた運営ができる体制を構築。これにより、全国展開しながらも地域密着型の営業が可能になっています。

さらに、海外進出においても小回り力は活かされています。2015年にシンガポールに初進出して以来、現在はアジアと中東の9カ国・地域に171店舗を展開。特にシンガポールでは進出から8年で42店舗に拡大し、同国最大手の菓子チェーンになりました。日本と同等の商品を妥協せずに提供し、特に「日本式フルーツケーキ」が現地で大人気となっています。大手企業の画一的な海外戦略とは一線を画す、柔軟なアプローチを取っています。

| 小回り力の活かし方 | 具体的な事例 |

|---|---|

| 地域特性の活用 | 地元特産品を使用した限定商品の開発 |

| 顧客との距離の近さ | 店舗スタッフからの顧客フィードバックを直接商品開発に反映 |

| 環境変化への対応 | 季節や流行に合わせた機動的な商品ライン変更 |

| ニッチ市場の開拓 | 健康志向や特定ニーズに特化した商品展開 |

このようなシャトレーゼの事例は、中小企業が「小ささ」を強みに変え、大手企業が参入しにくい領域で独自のポジションを確立できることを示しています。

顧客との関係構築:広告費を抑えてファンを獲得するシャトレーゼのプロモーション戦略

ここでは、シャトレーゼが大量の広告費をかけずに熱心なファンを獲得し、顧客との強い絆を築いてきた秘訣を解説します。注目すべきことに、全国展開する人気菓子店でありながら、同社は創業以来「広告宣伝の予算はゼロ」という方針を貫き、テレビCMなどの大規模広告を行わずに成長を続けてきました。その代わりに採用している低コストで高効果なマーケティング手法は、限られた予算で事業を展開する中小企業にとって、大いに参考になるはずです。商品力を基盤としつつ、顧客との対話を重視し、口コミの力を最大化するシャトレーゼの戦略から、自社のファンを増やすヒントを得ることができるでしょう。

低コストで実現可能な顧客コミュニケーション術

シャトレーゼは大規模な広告宣伝に頼らない代わりに、店舗を中心とした直接的なコミュニケーションを重視しています。店舗スタッフが顧客と対話し、その声を本部にフィードバックする仕組みにより、顧客ニーズを把握。これにより、市場調査と顧客の声を反映した商品開発を行い、顧客のフィードバックを積極的に取り入れる双方向のコミュニケーション戦略を実践しています。

また、商品説明の丁寧な実施など、来店客との接点を大切にする姿勢も特徴的です。接客には厳しい研修があり、接客作法が身につくと評価されている一方で、覚えることが多く、体力も必要とされる仕事でもあります。こうした地道な取り組みが、口コミを通じた自然な顧客獲得につながっています。中小企業であれば、このような直接対話の機会を活かし、顧客からの生の声を集めることは比較的容易に実践できるはずです。

特に注目すべきは、顧客からの意見や要望を実際の商品開発に反映させる取り組み。新商品開発では何度も試作を繰り返し、改良を重ねるプロセスを通じて、味や品質を高める努力が続けられています。試作段階では試食会が行われ、厳しい評価をクリアした商品だけが店頭に並びます。

「創業理念」と「素材へのこだわり」を伝えるコンテンツ戦略

ャトレーゼのマーケティングで際立っているのは、「おいしさへのこだわり」と「素材の品質」を一貫して伝えるストーリーテリングです。2014年に創業者がテレビ番組「カンブリア宮殿」に出演したことをきっかけに、創業者のストーリーを伝えることの重要性を認識し、素材にこだわってきた菓子事業における同社の優位性を確信。以来、メディア露出の幅を広げ、消費者に同社の商品へのこだわりを理解してもらうことに広報活動の重点を置いています。山梨県を拠点とする企業として、自然の恵みを活かした商品づくりという創業理念を、パッケージデザインやPOP、ウェブサイトなど様々な接点で統一して発信しています。

例えば、原材料の調達過程や製造工程を積極的に開示することで、添加物を最小限に抑えた商品作りへのこだわりを伝えています。この透明性の高さが消費者の信頼を獲得し、ブランド価値の向上につながっているのです。

こうしたコンテンツ戦略を実践するためには、まず自社の「譲れない価値観」や「大切にしていること」を明確にすることが重要です。それを社内で共有した上で、一貫性のあるメッセージとして発信しましょう。中小企業こそ、大手にはない「顔の見える関係」を強みとして、自社のストーリーを伝えることができます。

顧客からの口コミを促進する仕掛け:リピート購入を促す取り組み

シャトレーゼは口コミを促進するために、シェアしたくなる要素を商品やサービスに組み込んでいます。季節限定商品を定期的に投入することで、「今だけ」の特別感を演出し、顧客の来店頻度を高めています。また、商品のクオリティを保ちながらも手頃な価格設定を維持することで、「この品質でこの価格は驚き」という感覚を生み出し、自然と人に伝えたくなる体験を提供しています。

さらに注目すべきは、商品パッケージのデザイン性の高さ。SNS映えする美しい見た目のケーキやスイーツは、顧客が自発的に写真を撮影してSNSに投稿したくなるよう工夫されています。このような「無意識にシェアしたくなる仕掛け」が、費用をかけずに効果的なPRとなっているのです。

中小企業でも、自社商品・サービスに「驚き」や「特別感」を取り入れることで、顧客の自発的な情報発信を促すことが可能です。自社の強みを活かした独自性のある取り組みを考えてみましょう。

中小企業向けSNS活用の具体的手法

SNSの活用においても、シャトレーゼは効果的な戦略を展開しています。2017年にツイッターを開始した年に約60万人のフォロワーを獲得し、販促部員による真摯なツイートやこまめなコメント返信、リツイートが功を奏しています。同社の公式アカウントでは、新商品情報はもちろん、季節のおすすめ商品や限定品の情報を発信し、ファンの来店意欲を高めています。特に注目すべきは、顧客が投稿した商品写真やレビューを積極的にリポストする取り組み。これにより、投稿者の満足度を高めるとともに、リアルな顧客体験を他の潜在顧客に伝える効果も生まれています。

中小企業がSNSを効果的に活用するためのポイントは以下の通りです:

| SNS活用のポイント | 具体的な取り組み例 |

|---|---|

| 投稿の一貫性 | 週に2〜3回など、定期的な情報発信を維持する |

| 顧客との対話 | コメントやメッセージには必ず返信し、双方向のコミュニケーションを図る |

| UGC(ユーザー生成コンテンツ)の活用 | 顧客の投稿を許可を得て再投稿し、リアルな声を広める |

| ストーリー性のある投稿 | 商品開発の裏話や製造過程など、興味を引くストーリーを伝える |

SNS運用では完璧を求めすぎず、まずは自社の身の丈に合った規模から始めることが大切です。シャトレーゼも最初から大規模なSNS戦略を展開していたわけではなく、徐々にその規模と質を高めてきました。今日から自社のSNSアカウントで、顧客との対話を意識した投稿を始めてみましょう。

環境変化に対応する組織づくり:シャトレーゼに学ぶレジリエンス経営

ここでは、シャトレーゼが様々な環境変化や危機をどのように乗り越え、むしろチャンスに変えてきたかを解説します。全国展開するスイーツ企業でありながら、コロナ禍などの困難な状況下でも成長を続ける同社の強さの秘密は、その柔軟で強靭な組織体制にあります。市場環境が急速に変化する今日、中小企業が生き残り、成長するためには、このようなレジリエンス(回復力・適応力)を持つ組織づくりが不可欠です。シャトレーゼの事例から学ぶことで、あなたの会社も環境変化に強い組織へと変革することができるでしょう。

困難な状況下でも業績を維持するシャトレーゼの「危機対応」

シャトレーゼはコロナ禍において、多くの飲食・小売業が苦戦する中、業績を大幅に向上させた企業です。2022年の売上高は2019年比184%に達しています。この成功の背景には、郊外ロードサイドを中心とした店舗立地と営業継続の判断がありました。緊急事態宣言下で商業施設や駅内スイーツ店が臨時休業する中でも、フリースタンディング型の単独店が多かったシャトレーゼは自社判断で営業を継続でき、近隣住民の支持を集めました。

さらに注目すべきは、危機下でも「品質へのこだわり」を決して妥協しなかった点です。原材料費の高騰や物流の混乱という逆風の中でも、安全・安心な商品づくりを継続。例えば、同社の食パンは無添加で3日間しか保存できませんが、お客様の安全を優先して提供を続けています。このような姿勢が顧客からの信頼をさらに高め、新規顧客の獲得にもつながりました。

環境変化を先読みする:中小企業のリスク管理と事業継続計画

シャトレーゼが実践している環境変化への対応は、中小企業でも取り入れられる要素が多くあります。まず重要なのは、「アンテナを高く持つ」姿勢です。同社は消費者トレンドの変化や社会情勢を常に注視し、早期に兆候を捉える体制を構築しています。

実践的なリスク管理のステップとしては、以下のようなアプローチが効果的です:

- 想定されるリスクの洗い出し:自然災害、市場変化、原材料調達など、事業に影響を与え得るリスク要因を特定する

- 影響度と発生確率の評価:各リスクが顕在化した際の影響度と発生確率を評価し、優先順位をつける

- 対応策の事前準備:重要なリスクに対しては、事前に対応策を検討し、必要なリソースを確保しておく

- シナリオプランニング:複数の未来シナリオを想定し、それぞれに対する対応策を準備する

明日から取り組める具体的なアクションとして、四半期ごとに「リスク検討会議」を設け、環境変化を定期的に検討する習慣を作りましょう。山梨県発のシャトレーゼが全国展開、さらにはシンガポールなどアジア市場にも進出できたのは、このような先を見据えた経営姿勢があったからこそです。

「プレジデント制度」に学ぶイノベーション促進の組織づくり

シャトレーゼの成長を支える重要な仕組みの一つが「プレジデント制度」です。これは製造ライン毎に「プレジデント(社長)」と呼ばれる責任者を置き、一定の権限を与える制度です。「ミルクレープ・プレジデント」「マフィン・プレジデント」「どらやき・プレジデント」など約120人のプレジデントが存在し、コストカットや作業効率化などの改善を行い、成果を上げたプレジデントには報奨金が支給されます。

注目すべきは、このプレジデント制度によって社員の当事者意識が高まり、自ずと考えてモチベーションを保つ環境が整えられている点です。「立場が人を変える」という理念のもと、トップダウンからボトムアップへと組織が変化し、製品のクオリティ向上につながっています。新商品開発においては、プレミアムブランド「ヤツドキ」を活用し、そこでヒットした商品をシャトレーゼに移植する戦略も採用しています。

中小企業でもこの考え方を取り入れるには、まず部門責任者に一定の決裁権限を与え、結果責任を明確にすることから始められます。完全なプレジデント制度でなくとも、「この領域については自分で決められる」という権限を持たせることで、社員の当事者意識とイノベーションマインドを高めることが可能です。

中小企業でも導入できる「選択と集中」の意思決定方法

限られた経営資源を最適に配分する「選択と集中」は、シャトレーゼの成長戦略の核心部分です。同社は菓子製造販売に特化し、その中でも特に強みを発揮できる分野に経営資源を集中投下しています。例えば、添加物を抑えた商品開発や、独自のファームファクトリーシステムなど、他社との差別化ポイントとなる領域に注力しているのです。

中小企業が「選択と集中」を実践するための具体的なフレームワークとして、下記の表が参考になります:

| 評価項目 | 高評価の基準 | 低評価の基準 |

|---|---|---|

| 市場成長性 | 今後3〜5年で拡大が見込める | 縮小傾向または停滞している |

| 自社の競争優位性 | 独自の強みを発揮できる | 差別化が難しい |

| 収益性 | 利益率が高い、または向上見込みがある | 低利益率で改善が難しい |

| リソース要件 | 現有リソースで対応可能 | 大幅な追加投資が必要 |

上記の評価軸に沿って自社の事業や製品を定期的に評価し、「継続・強化」「改善」「縮小・撤退」を判断することで、限られたリソースを効果的に活用できます。シャトレーゼも全国の店舗展開において、この考え方を活用し、首都圏以外のエリアでは郊外型のフリースタンディングロードサイド店舗を中心に展開する一方、首都圏では路面店や商業施設、駅ナカなどにも出店するなど、地域特性に合わせた出店戦略を展開しています。また、プレミアムブランド「ヤツドキ」は銀座や恵比寿、自由が丘などの一等立地に出店し、新商品のテスト販売の場としても活用しています。

自社の強みを客観的に分析し、本当に力を入れるべき領域を特定することから始めましょう。その上で、勇気を持って「やらないこと」を決断することが、持続的な成長への第一歩となります。

“やらないこと”を決める勇気、大事だよね。

小さな会社だからこそ、“選ぶ力”が経営を左右すると思う!

まとめ

記事をここまでお読みいただき、誠にありがとうございます。中小企業が大手企業との競争に打ち勝つためのヒントを、シャトレーゼの成功事例からご紹介してきました。「小ささを強みに変える」という逆転の発想は、どんな規模の企業にも適用できる普遍的な知恵です。この記事でご紹介した戦略を参考に、ぜひあなたの会社でも新たな成長の道を切り開いていただければ幸いです。ここで改めて、本記事の重要なポイントをまとめてみましょう。

- 製造から販売までの一貫体制「ファームファクトリー」により中間マージンを削減し、高品質かつ手頃な価格を実現

- 大手が見落としているニッチ市場(添加物を抑えた安心・安全なお菓子、手頃な価格のプレミアム商品)に注力

- 郊外立地を強みに変え、固定費削減と地域密着の両立を実現

- 「プレジデント制度」で現場に権限を与え、社員の当事者意識とイノベーション意欲を引き出す

- 広告費をかけず、店舗での直接コミュニケーションと顧客の自発的な口コミを促進

これらの戦略は決して大規模な投資や特殊な技術を必要とするものではありません。むしろ、中小企業だからこそ実現できる「小回り力」や「意思決定の速さ」を活かした取り組みばかりです。あなたの会社でも今日から、自社の強みを見つめ直し、大手にはできない価値提供に焦点を当てることで、持続的な成長を実現することができるでしょう。限られた経営資源を「選択と集中」によって最適に配分し、変化する環境に柔軟に対応できる組織づくりを目指しましょう。小さな一歩から、大きな成功が生まれることを心より願っています。