チームラボのビジネスモデルと強み|売上目標なしで成長し続ける経営の秘密

「業績向上のために売上目標を厳しく設定すればするほど、なぜか社員のモチベーションと品質が低下していく」

このジレンマに頭を悩ませていませんか?世界的に評価されるデジタルアート集団「チームラボ」は、売上目標を掲げないビジネスモデルで持続的な成長を遂げています。その本質は「品質への執着」と「多様な専門性の融合」にあります。なぜならこのアプローチが、単なる短期的な数字ではなく、持続的な価値創造と市場拡大をもたらすからです。

本記事では、チームラボの経営哲学から、中小企業でも明日から取り入れられるエッセンスを解説します。これにより、あなたの会社も創造性と収益性を両立させる新たな道筋を見出すことができるでしょう。

“売上目標ナシで成長できる?”って最初はびっくりするけど、実は“数字を追わないからこそ本質に集中できる”って発想がカギなんだよね。チームラボのやり方、すごく参考になるよ!

中小企業が導入できるチームラボ式「品質重視」経営の本質

ここでは、世界的に評価されるデジタルアート集団「チームラボ」の経営哲学から学べる、中小企業向けの実践的ヒントをご紹介します。驚くことに、チームラボは「売上目標を掲げない」という一見非常識な経営で成功を収めています。しかし、その本質は「品質への執着」にあり、この考え方は規模に関わらずどの企業にも応用可能なのです。品質を最優先する文化を構築することで、顧客からの信頼獲得、リピート率向上、そして結果的に安定した成長へとつながる道筋を探ります。

売上目標に頼らない経営哲学とその成功理由

チームラボが「売上目標を設定しない」選択をした背景には、深い哲学があります。数字を追いかけると、人は短期的な成果に走りがちになり、本質的な価値創造がおろそかになるという考えに基づいています。代わりに「作品の質」を最優先することで、結果的に市場での評価が高まり、お台場や豊洲での大規模常設展など重要なプロジェクトの獲得につながりました。

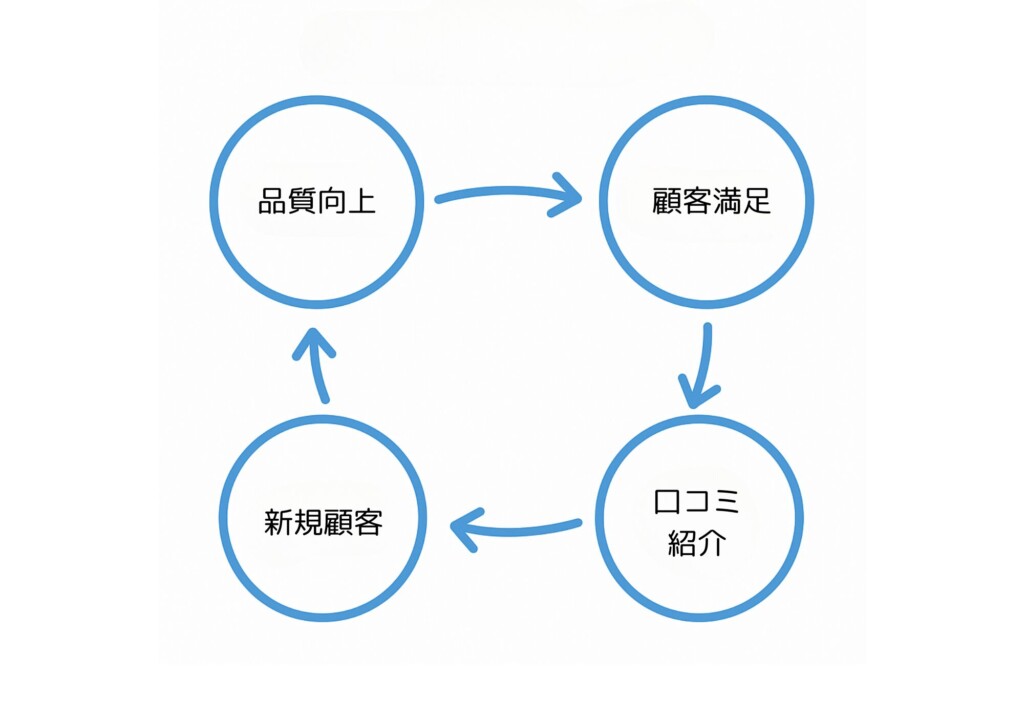

品質重視の姿勢が信頼構築の基盤となり、口コミやメディア露出が自然と増えることで、新たなクライアントとの接点が生まれる好循環を生み出しています。実際、チームラボが制作したアプリは1億5000万ダウンロードを達成し、平均評価も4.52と高い数字を記録しています。この考え方は、中小企業だからこそ効果的に機能する側面もあります。限られたリソースの中で、特定の分野における「唯一無二の品質」を追求することが、価格競争からの脱却への近道となるでしょう。

「数字追求」から「品質追求」への移行がもたらす長期的価値

数字追求型の経営では、短期的な売上は上がっても、その場しのぎの対応やコスト削減によって品質が犠牲になりがちです。一方、品質追求型の経営では、以下のような長期的価値が生まれます。

チームラボがデジタルアートの分野で世界的な評価を得たのも、こうした長期的視点があったからこそです。創業当初からエンジニア集団として質の高いものづくりにこだわりながら、常に品質を追求する姿勢が、アート、空間デザイン、テクノロジー研究など事業領域の自然な拡張を可能にしました。

“今月の売上”より、“何を届けたか”に価値を置くって、ちょっと勇気がいる。でも、長い目で見たら信頼とブランドが積み上がっていくんだよね。中小企業だからこそ、この視点が強みになるかも!

中小企業経営者のための品質重視型評価基準の実践法

品質重視の経営を実現するには、評価の仕組みを変えることが不可欠です。以下のような具体的な評価基準を取り入れてみましょう。

| 評価項目 | 従来の指標 | 品質重視の指標 |

|---|---|---|

| 営業・販売 | 売上金額、契約件数 | 顧客満足度、リピート率、紹介数 |

| 製品・サービス | 生産数、納期達成率 | ユーザー体験の質、技術的完成度 |

| 組織運営 | 利益率、コスト削減額 | 社員の成長度、チーム間連携の質 |

これらの指標を導入する際、いきなり全面移行するのではなく、まずは特定のプロジェクトや部門で試験的に実施することをおすすめします。定性的な評価を定量化する工夫として、顧客フィードバックの収集方法や、プロジェクト振り返りの仕組みも重要です。

経営変革の第一歩:自社に適した導入方法の見つけ方

さあ、明日から実践できる「品質重視」経営への第一歩を踏み出しましょう。まずは自社の現状を正直に見つめ直すことから始めます。以下のステップで進めると効果的です。

- 現状の「品質」定義を明確にする: 自社にとっての「品質」とは何かを経営陣で議論し明文化

- 小さな実験から始める: 特定のプロジェクトでコストより品質を優先する判断を意識的に行う

- 成功体験を社内で共有する: 品質重視で成功した事例を積極的に社内に発信

- 段階的に評価基準を見直す: 売上目標だけでなく、品質指標を徐々に評価に組み込む

変革には時間がかかるものですが、チームラボのように品質にこだわる姿勢が、やがて顧客からの信頼を獲得し、競合との差別化につながります。一度に大きく変えようとせず、自社のペースで着実に進めていくことが成功への近道です。

多様な専門性を活かすチームラボ式プロジェクト運営

ここでは、世界的に注目されるデジタルアート集団「チームラボ」の成功を支える組織運営の秘訣に迫ります。エンジニア、デザイナー、アーティストなど多様な専門家が協働し、常識を超える作品を生み出す背景には、独自のプロジェクト運営方法があるのです。従来の縦割り組織では生まれない創造性を引き出す仕組みは、中小企業でも十分に応用可能です。専門性の壁を取り払い、チーム全体の創造力を最大化する方法を知ることで、自社のイノベーション力を高め、他社との差別化を図るヒントが得られるでしょう。

[画像提案: チームラボの制作現場でエンジニアとアーティストが協働している様子]

専門家集団を最大化する組織構造の特徴

チームラボの組織構造の特徴の一つは、専門領域間の連携を重視する点です。デジタルアートやミュージアム事業を展開する同社では、技術者とアーティストが協働し、互いの専門知識を活かしながら創作活動を行う文化が形成されています。肩書きではなくアイデアの質で評価される環境が、専門家の能力を最大限に引き出すのです。

この構造を支えるのは、プロジェクトごとに柔軟にチームを編成する仕組みです。固定的な部署ではなく、案件に応じて最適な人材を集め、各自の強みを発揮させます。また、日本の伝統的な企業にありがちな年功序列や上下関係にとらわれず、若手でも優れたアイデアを持つスタッフが中心的な役割を担えるのも特徴的な点。このような柔軟な組織運営が、WEB開発からアート作品制作まで幅広い領域での活動を可能にしていると考えられます。

中小企業における専門性の掛け合わせ手法

限られた人材リソースでも専門性を活かす方法はあります。中小企業においても、既存の人材の多面的な能力活用や外部連携によって、専門性の掛け合わせを実現できます。まず取り組みたいのが、既存スタッフの隠れた専門性や趣味を発掘する取り組みです。公式の肩書きや担当業務の外にある知識や関心を見つけ出し、プロジェクトに活かす視点が重要になります。

また、外部の専門家との協働も効果的な手法です。フリーランスのデザイナーやエンジニアとプロジェクトベースで協力することで、社内にない視点を取り入れられます。特に注目すべきは、以下のようなチーム編成パターンです。

| チーム編成パターン | 特徴 | 向いているプロジェクト |

|---|---|---|

| クロスファンクショナル型 | 異なる部門から1名ずつ集めたチーム | 新規事業開発、商品企画 |

| スキルミックス型 | 同じ目標に対し異なるスキルを持つメンバー | WEBサイト制作、システム開発 |

| コアサテライト型 | 少数の中核メンバーと専門家の組み合わせ | ブランディング、研究開発 |

このような編成を試す際は、まず小規模なプロジェクトから始め、成功体験を積み重ねていくことが肝心です。

縦割り組織から脱却するためのチーム再編アプローチ

長年の縦割り組織からの脱却は、一朝一夕には実現できません。チームラボのようなボーダレスな組織を目指すなら、段階的なアプローチが効果的です。第一歩として、部門を超えた「テーマ別ワークショップ」を定期的に開催してみましょう。業務とは直接関係のないテーマで自由に意見交換する場を設けることで、部門間の心理的な壁を徐々に取り払えます。

次のステップは、複数部門からメンバーを集めた特別プロジェクトチームの編成です。既存の組織構造はそのままに、特定の課題解決のための臨時チームを作ることで、部門間協力の成功体験を積み重ねられます。こうした取り組みを通じて協働の文化が根付いたら、組織図の見直しに着手する段階です。

今すぐ試せる5つのアクションとして、以下を提案します:

- 週1回の「部門混合ランチ会」を実施する

- 社内スキルマップを作成し、隠れた専門性を可視化する

- 異なる部署間で「半日ジョブシャドウ」を実施する

- 部門横断の小規模改善プロジェクトを立ち上げる

- アイデア提案制度を部署関係なく実施する

プロジェクト管理における質重視のポイント

チームラボのプロジェクト運営の特徴の一つは、作品の質を重視する姿勢です。同社がデジタルアートの分野で注目を集めている要因として、完成度の高い作品制作への取り組みが挙げられます。この姿勢を中小企業のプロジェクト管理に取り入れるには、いくつかのポイントがあります。

まず、プロジェクトの成功指標を「納期」や「予算」だけでなく「顧客体験の質」にも置くことが重要です。社内での評価基準を見直し、質を高める行動を正当に評価する仕組みを整えましょう。チームラボのプロジェクト進行では、アジャイル的な手法を取り入れ、早い段階でプロトタイプを作成し、改良を重ねるアプローチを採用しています。

品質を担保するためのもう一つの鍵は、専門家同士の対等な意見交換です。役職や経験年数に関わらず、それぞれの専門領域においては対等に発言できる場を設けることで、最適な判断が可能になります。エンジニア、デザイナー、営業など、異なる視点からの意見を統合することで、より洗練されたソリューションが生まれるのです。

営業部門に頼らない市場拡大戦略

ここでは、世界的に注目を集めるデジタルアート集団「チームラボ」が実践する革新的な市場拡大の手法に迫ります。彼らは従来の意味での営業部門を持たず、営業人員を配置していません。それでも東京や海外各地でミュージアム事業を展開し、多くの企業とのコラボレーションを実現しています。この成功の核心は「クオリティの高いものをつくる」という哲学にあります。高い品質と独自性が自然と顧客を引き寄せ、新たなプロジェクトへとつながる好循環を生み出すこの戦略は、他の企業でも参考にできる点があります。品質重視の姿勢と顧客満足度の向上を両立させる方法を学びましょう。

「職人集団型」ビジネスモデルの基本構造

チームラボのビジネスモデルの核心は、「営業人員を持たない職人集団」として、クオリティの高いアウトプットを追求する姿勢にあります。彼らは創業以来、「良いものをつくって、ちゃんとアウトプットを出し続ければ、良い結果や良いお客さまにつながる」という考えで活動してきました。その結果、高品質な作品が評価され、新たなクライアントを引き寄せる循環を生み出しています。

このモデルが機能する基盤となるのは、チームラボが掲げる「時代で一番クオリティが高いものをつくる」という唯一の行動原則です。彼らはビジョンやミッション、売上目標のようなものを持たず、すべてがクオリティの高いものをつくるという一点に向けられています。これにより、高品質なアウトプットが評価され、新たな機会につながる流れが生まれています。

他の企業が参考にできる点は、クオリティを最優先する姿勢と、超具体的な粒度での品質基準の確立です。チームラボでは「超具体の粒度でのジャッジを繰り返す」ことで、クオリティの基準を揃えていく方法を採用しています。これは短期的な数値目標よりも長期的な価値創造を重視する姿勢といえるでしょう。

高品質による自然な市場拡大の実現プロセス

高品質が市場拡大につながる仕組みを構築するには、段階的なアプローチが効果的です。以下の表は、「品質が営業する」体制構築のステップを示しています。

| ステップ | 具体的取り組み | 期待される効果 |

|---|---|---|

| 1. 品質基準の明確化 | 自社の「品質」を定義し、評価基準を設ける | 組織内での品質に対する共通認識の醸成 |

| 2. ショーケース制作 | 技術力や創造性を最大限に示す代表作を作る | 自社の強みを可視化し、対外的アピールの基盤を作る |

| 3. 成功事例の発信 | 顧客の成功を自社メディアで積極的に発信 | 業界内での認知度向上とクライアントとの関係強化 |

| 4. 紹介制度の確立 | 既存顧客からの紹介を促進する仕組みの導入 | 信頼性の高い新規顧客獲得ルートの確保 |

チームラボは「チームラボボーダレス」や「チームラボプラネッツ」といった空間型展示で世界的な評価を得ています。「チームラボボーダレス」は2019年には219万8284人を記録し、単独アートグループの美術館として最も来館者数が多いという実績を持っています。彼らの成功は、アーティスト、デザイナー、エンジニア、建築家など多様なメンバーが集まり、継続的な集団的創造・思考のプロセスを通じて芸術と科学、技術の融合を図った結果といえるでしょう。

顧客との信頼関係構築:チームラボから学ぶ実践ポイント

チームラボがクライアントワークからミュージアム事業へと発展できた背景には、クオリティへのこだわりがあります。彼らのプロジェクトマネジメントでは、クライアントとの緊密な関係構築にも力を入れており、クライアントのニーズを深く理解し、それに応じたカスタマイズされたソリューションを提供することに重点を置いています。

まず重要なのは、顧客の表面的な要望だけでなく、その背景にある本質的なニーズを理解する姿勢です。これはデジタルアート制作と同様に、表現したいものの本質を捉える力が求められます。次に、提案内容を「できること」だけに限定せず、顧客にとって真に価値あるソリューションを追求する姿勢も不可欠です。

明日から実践できるアクションとして、次の3つを試してみてください。まず、完了したプロジェクトの振り返りミーティングを顧客と共に行い、期待を超える部分と改善点を率直に話し合いましょう。次に、プロジェクト完了後も定期的に顧客の状況をフォローし、新たな課題解決の機会を見つけるよう心がけることも大切です。そして、顧客の業界動向や課題に関する有益な情報を無料で提供する習慣をつけることで、単なるサプライヤーではなく、パートナーとしての関係を築けます。

品質重視型経営への段階的移行方法

チームラボの「営業人員を持たない」「売上目標を設けない」経営スタイルは、創業時からの彼らの特徴です。創業メンバーがエンジニア出身だったため「営業というものが何なのかよく分かっていなかった」という背景があります。このようなアプローチは一般的な企業にとって参考になる点もありますが、既存の組織構造を持つ企業がすぐに導入できるものではないかもしれません。

第一段階は、特定のプロジェクトやサービスラインを選び、そこで品質最優先の方針を試験的に導入することです。この際、従来の営業数値だけでなく、顧客満足度や継続率など品質に関連する指標も評価に取り入れます。成功事例が生まれたら、社内で広く共有し、他部門への横展開を図りましょう。

第二段階では、営業部門の役割を「売り込み」から「顧客理解と適切なソリューション提案」へとシフトさせます。これはチームラボが実践しているように、クライアントの本質的なニーズを深く理解し、それに応えるアプローチです。この変革には営業チームの意識改革が必要ですが、顧客との関係性が深まることでジレンマも解消されていきます。

最終段階では、組織全体の評価基準を見直し、短期的な売上だけでなく、顧客満足度や品質指標を重視する体制へと移行します。これにより、すべての部門が一貫して品質向上に取り組む文化が根付き、チームラボのような「作品が営業する」好循環が生まれるのです。

チームラボ型経営の部分導入と実践課題

ここでは、世界的に注目されるデジタルアート集団「チームラボ」の特徴的な経営手法を、中小企業が無理なく取り入れるための現実的なアプローチを探ります。「クオリティを追求する」「営業部門を持たない職人集団のアプローチ」といった特徴的な手法を完全導入することは難しくても、その本質を理解し、自社に合った要素を選択的に取り入れることは十分可能です。

むしろ部分導入だからこそ、リスクを抑えながら組織に新しい風を吹き込めるメリットがあります。この章では、導入時の障壁と対処法、実際の適用事例、そして自社に適した要素の選び方まで、実践的な視点でチームラボ型経営の essence を解説します。

中小企業における部分導入のアプローチ法

チームラボの経営哲学をすべて導入することは、多くの中小企業にとって現実的ではありません。チームラボは「独立性を高くしておく」ことにこだわり、「外部資本を一切入れておらず、完全にチームラボ内だけで経営的な意思決定を行える組織体制」を取っていますが、これを完全に模倣するのは難しいでしょう。むしろ重要なのは、自社の状況に合わせた部分導入のアプローチです。具体的には、以下の4つの方法から始めるのが効果的でしょう。

まず「小さな実験場」の設置です。特定のプロジェクトや部署を選び、そこで限定的にチームラボ式の手法(例えば「品質評価重視」や「専門性の壁を越えたチーム編成」)を試験的に導入します。これにより、全社的な変革のリスクを抑えながら、効果検証ができます。

次に「混合型評価システム」の導入です。チームラボでは「従業員の評価や組織の成長を数字で測ることを避け」、「プロジェクトのクオリティやチームワーク、革新的なアイデアの実現など、より質的な基準を重視」していますが、一般企業では売上目標を完全に排除するのではなく、従来の数値評価と品質評価を併用する形にします。例えば、評価基準の30%を「顧客体験の質」や「技術的完成度」に割り当てるところから始めるのです。

三つ目は「定期的な越境機会」の設定です。チームラボが実践する「境界のない」協働を、週1回の「部門横断ミーティング」や月1回の「異分野交流デー」として取り入れます。これにより、日常業務は従来通りながらも、新しい発想が生まれる土壌を育てられます。

最後に「品質重視プロジェクト」の設定です。年に1〜2件、「この案件だけは売上よりも品質を最優先する」と決めたプロジェクトを実施します。こうした特別枠を設けることで、チームラボ式のアプローチを体験する機会を作れるのです。

導入時に直面する主な障壁と対処法

チームラボ型経営の部分導入を試みる際、多くの中小企業が直面する障壁があります。これらを事前に理解し、適切な対処法を準備しておくことが成功への鍵です。

最も一般的な障壁の一つは「短期的な業績への影響」です。品質重視や創造性優先の取り組みは、即座に数字として表れにくいため、経営陣や現場から不安の声が上がりがちです。この対処法としては、試験導入の期間と評価基準を明確に設定し、「3ヶ月間は結果を求めず、その後の顧客満足度や紹介率で判断する」といった合意を事前に形成しておくことが重要です。

二つ目の障壁は「既存の組織文化との摩擦」です。長年の習慣や価値観は簡単には変わらないものです。対処法としては、チームラボの手法を「否定」ではなく「追加」として位置づけることが効果的です。例えば「これまでの営業活動は維持しながら、品質向上の取り組みも並行して始める」といったアプローチです。

三つ目は「適切なスキルや思考法の不足」です。デジタルアートやテクノロジーと異なる業界では、チームラボのような創造的思考に慣れていないケースもあります。この場合、外部からの刺激を取り入れることが有効です。業界外のセミナーへの参加や、異分野のプロフェッショナルを招いたワークショップの開催などを通じて、徐々に視野を広げていきましょう。

チームラボの経営哲学を取り入れた中小企業の事例分析

チームラボの経営哲学を部分的に導入し、成果を上げている中小企業は少なくありません。その共通点を分析すると、導入に成功する要素が見えてきます。

ある製造業の中小企業では、従来の生産効率重視の評価から、「製品の使用体験の質」も評価対象に加えました。具体的には、顧客の実際の使用状況を観察し、その結果を製品開発にフィードバックする仕組みを導入したのです。この取り組みは当初、「余計な工程」と社内で抵抗がありましたが、結果として顧客からの評価が高まり、リピート率の向上につながりました。

またある ITソリューション企業では、チームラボの「アーティスト、デザイナー、エンジニア、建築家など多様なメンバー」が協働する組織構造の考え方を取り入れ、エンジニアとデザイナーの壁を意図的に取り払う取り組みを実施。技術者にデザイン思考のワークショップを提供し、デザイナーには基本的なコーディング研修を行うことで、お互いの専門領域への理解を深めました。その結果、提案段階からの協働が進み、クライアントの課題解決力が向上したと報告されています。

WEB制作を手がける別の企業では、月に1度「品質追求デー」を設定。この日だけは納期や工数の制約を一時的に解除し、チーム全体でサイトの使い勝手や視覚的な完成度を高める取り組みに集中しました。この活動は社員のスキル向上と満足度アップにつながり、徐々に通常業務の質も向上させる好循環を生み出しています。

自社に適したチームラボ式経営要素の選定方法

自社に最適なチームラボ式経営要素を選ぶには、まず現状を客観的に診断することが出発点です。以下のチェックリストを使って、自社の課題と親和性の高い要素を見極めましょう。

| 診断項目 | 自社の現状チェック | 関連するチームラボ式経営要素 |

|---|---|---|

| 社員の創造性発揮 | □十分 □やや不足 □不足 | 評価基準の見直し、専門領域を超えた協働 |

| 顧客満足度・リピート率 | □高い □普通 □低い | 品質重視の文化、体験デザイン思考 |

| 部門間の連携・協力 | □良好 □やや不足 □希薄 | 境界のない組織構造、プロジェクト型チーム編成 |

| 新規事業・サービス開発力 | □充実 □やや弱い □弱い | 実験的プロジェクト制度、多様な専門性の融合 |

診断結果を踏まえ、今すぐ試せる5つのアクションを検討してみてください。まず「品質重視の評価指標を1つ追加」すること。売上や利益だけでなく、「顧客推奨度」や「技術的完成度」といった指標を加えるだけでも、組織の意識は変わり始めます。

次に「越境プロジェクトの立ち上げ」です。部門や専門性の異なるメンバーで構成する小規模プロジェクトを1つ設定し、チームラボ式の協働を体験する機会を作りましょう。

三つ目は「創造的空間の設置」です。オフィスの一角にデジタルアートのようなインスピレーションを刺激する空間や、自由な発想を促す環境を整えることも有効です。

四つ目は「技術と芸術の接点を探る勉強会」の開催。チームラボのように技術とアートを融合させる思考法を学ぶ機会を設けることで、新たな視点が生まれます。

最後に「顧客体験マッピング」の実施です。自社の製品やサービスを通じた顧客の体験を時系列で可視化し、感情の動きを理解することで、チームラボが重視する「体験の質」を高めるヒントが得られるでしょう。

“営業しなくても仕事が舞い込む”って、夢みたいだけど、実は“品質が営業してくれる状態”ってことなんだよね。そこを目指して、今できる一歩を踏み出してみよう!

まとめ

この記事を最後までお読みいただき、誠にありがとうございます。多くの企業が売上目標に追われる中で、本質的な価値創造と持続的な成長を実現する方法をお探しの皆様にとって、チームラボの経営哲学が少しでも参考になれば幸いです。本記事でご紹介した重要なポイントを改めてまとめさせていただきます。

- 「売上目標」ではなく「品質への執着」を最優先することで、長期的な顧客信頼と市場拡大につながる。

- 多様な専門家が境界を超えて協働することで、従来の縦割り組織では生まれない創造性と革新性が実現できる。

- 高品質なアウトプットが自然と顧客を引き寄せる好循環が、従来の営業活動に頼らない成長をもたらす。

- 中小企業でも、自社の状況に合わせてチームラボ式経営の要素を部分的に導入することで、創造性と収益性の両立が可能になる。

チームラボの「クオリティを最優先する」という経営哲学は、一見すると非常識に思えるかもしれません。しかし、目先の数字を追いかけるよりも、本質的な価値創造に集中することが、結果として持続的な成長をもたらすという逆説は、多くの業界で当てはまるものです。今日からでも、自社にあった形でこの考え方を取り入れ、品質と創造性を重視する組織文化への第一歩を踏み出してみてはいかがでしょうか。チームラボのように世界的な成功を収めるかどうかは別として、顧客からより信頼され、社員がより誇りを持って働ける企業へと変わっていく可能性が広がっています。