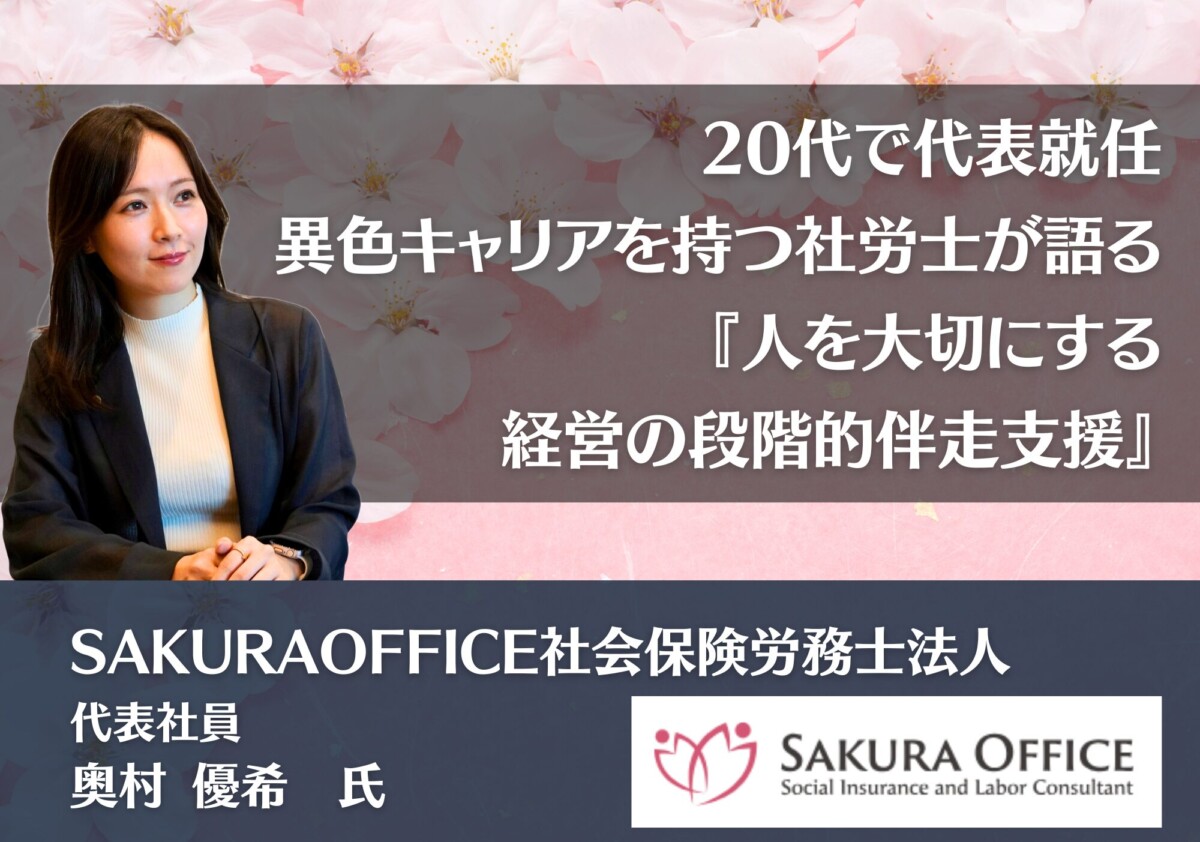

20代で代表就任、異色キャリアを持つ社労士が語る『人を大切にする経営の段階的伴走支援』|SAKURAOFFICE社会保険労務士法人

「法的に正しいだけでは、経営者は聞かなくなるんです」——。

SAKURAOFFICE社会保険労務士法人の代表・奥村優希さんの言葉には、ミュージカル『アニー』の子役から酪農営業、そして社労士という異色のキャリアで培われた深い洞察が込められています。28歳という若さでダブル代表に就任し、労務管理コンサルティングからIPO支援まで幅広く手がける奥村さんが掲げるのは、「人を大切にする経営」を理念で終わらせず、段階的に実装・定着させる伴走支援です。この記事では、芸能界での厳しい経験から生まれた独自の経営哲学と、社労士業界の変革にかける想いをお聞きしました。

目次

俳優、酪農営業、そして社労士へ。異色のキャリアパスが生んだ独自の視点

奥村さんのキャリアは、一般的な社労士とは大きく異なります。岐阜県のダンススクールに通っていた仲間と一緒に受けたオーディションがきっかけで、ミュージカル『アニー』のケイト役として子役デビュー。その後約20年間、3年B組金八先生ファイナルやイエローハットのCMなど、芸能界で活動を続けました。

「コミュニケーション能力の源泉は、芸能界での経験だと思います」と奥村さんは振り返ります。「私を選んでもらう必要があるので、常に自己分析をしてきました。何が駄目なのか、何がいいのか、自分は商品としてどういう価値があるのかを考え続けてきたんです」

この「自分を商品として売る」経験が、後に営業力として大きく花開くことになります。2022年、西日本エリア最大の酪農グループ会社で営業として働いた際には、G7広島サミットでの牛乳納入という大きな成果を上げました。

「グランドプリンスホテルが会場だとわかって、まずそこに営業に行きました。でもそれだけでは繋がらなかったので、外務省に電話してみたんです」と、当時を振り返る奥村さんの表情は輝いています。「意外とすんなりアポが取れて、牛乳を提供させてもらえることになりました。商品自体がすごく特色のある牛乳だったので、心から納得して営業できたんです」

営業に対する嫌悪感は全くなかったといいます。「俳優時代は自分という人間を売り込まなければならず、それは本当に大変でした。自分の良いところを自分で言うのは気恥ずかしいし、相手に響くかどうかもわからない。でも営業では違います。酪農時代に扱ったような、本当に美味しくて特色のある牛乳なら、自信を持って『これは良い商品ですよ』と言えます。もしお客様に合わなければ買わなくて結構ですという、シンプルで正直な気持ちで臨めました」

芸能界の厳しい現実が教えてくれた「人の尊厳」の重要性

華やかに見える芸能界でのキャリアですが、その裏には厳しい現実がありました。奥村さんは当時を振り返り、表情を少し曇らせながら話してくれました。

「所属していた事務所では、複数のマネージャーの中で誰に気に入られるかによって扱いが大きく変わりました。時には理不尽な要求をされることもありましたし、私の立場では断ることも難しい状況でした」

最も印象に残っているのは、ある集まりでの出来事でした。「呼び出されて、とても厳しい言葉を投げかけられました。なぜそこまで言われるのか、当時の私には理解できませんでした」

現場によって扱いが極端に変わることも多く、「芸能界を離れてから、周りの方に褒めていただくと正直驚いてしまいます。以前は自分に自信を持てないような言葉をかけられることの方が多かったので」と、過去の経験が今でも影響していることを率直に語ります。

これらの体験が、現在の経営方針に大きな影響を与えています。「芸能の仕事は私にとってかけがえのない経験で、誇りを持って本気で取り組んできました。だからこそ今は、どんな立場の人も人として大切にされる職場をつくりたいという思いが強くなりました。それが私の経営方針の土台になっています」

冒険家の父と堅実な母。両極端な価値観から学んだ経営スタイル

奥村さんの現在の経営スタンスは、両極端な価値観を持つ両親の影響を色濃く受けています。父は冒険家タイプで社会全体を考えた事業展開をする一方、母はその父を支えるために資金繰りに苦労しながら堅実に事業を支えてきました。

「母は明日振り込まなければいけない1000万があるときに、10万とか振り込むんです。桁間違えましたって。それを金融機関の営業時間外に先方に謝罪して、次の日に1000万入ってくる仕事があったりするからそれをすぐ振り込む、そうやってやりくりしていました」

母はその苦労をしてきたからこそ、「仕入れのない仕事がしたい」という思いから社労士になりました。その母を尊敬して、奥村さんは社労士になりました。

一方で、父の社会貢献への意識も受け継いでいます。「父は単に利益を追求するだけでなく、事業を通じて社会に貢献することを常に考えている人でした。そのスタイルを見てきたからこそ、私も個人の成功だけでなく、社労士業界全体の発展や、より良い労働環境の実現を通じて社会に貢献したいと思うようになりました」

この両方の影響から、奥村さんは独自のバランス感覚を身につけました。「夢は持ちながら、堅実にやっていきたいと思っています。父みたいなそんな大きなお金は動かせないと思うので、そこはもうちょっと堅実にやっていきたいと思います」と、リスクと安定のバランスを取りながら事業を進めていく姿勢を示しています。

「法的に正しいだけでは経営者は聞かない」寄り添う社労士という新発想

社労士としての奥村さんの最大の特徴は、「ヒアリング力」にあります。経営者家庭で育った経験から、自然と経営者目線を身につけていました。

「両親も祖父も経営者で、私は子どもの頃から『経営者って、こんなに孤独なんだ』と感じながら育ちました。だからこそ、社労士になったときから『正論だけでは届かない』ことは身に染みてわかっていました」

多くのクライアントは最初、「うちは従業員も少ないし、労務管理で問題ないよ」と言います。しかし話を聞いていると、「いや、ここは課題ですよ」「これはわからないですよ」という問題が見つかることがほとんどです。

「よく社労士って、法律に精通しているので『これは駄目です、以上』みたいなことを言っちゃう社労士さんが多いんです。でも駄目なことは駄目なんですけど、駄目じゃなくするのではなく、徐々にホワイトに近づけるお手伝いをしていくのが大事だと思います」

現実離れしたことを言い過ぎると、結果的に何も変わらないことを奥村さんは理解しています。「ベストはそこだったとしても、すぐにはできないので、徐々に変えていきましょう」という姿勢が、クライアントからの信頼につながっています。

家族経営から組織経営へ。母との共同代表が気づかせた組織運営の本質

現在、奥村さんは母とのダブル代表制から、支店を分離する方向で組織を拡大しています。この決断には、組織運営への深い洞察がありました。

「弊所で働いてくれている職員の立場から見たときに、私が特別扱いされているように感じるときが多分あると思うんです。私と母の絆が強かったりすると、みんながすごく優秀だったとしてもNo.2にはなれない。それって楽しくないと思うんです」

実際に奥村さんが一時期事務所を離れた際、従業員の働きぶりが大きく変わったといいます。「私がいない方が労働環境が整うのかもしれない、と感じてショックでした。でも、その実感が“支店を分けよう”という判断を後押ししました。」

組織化に向けて最も重要なのは、従業員の声を聞くことだと強調します。「これまでは母と私の考えで社労士法人を運営してきました。でもこれからは違います。従業員一人ひとりの意見や想いを大切にして、みんなが本当に働きやすいと感じる環境を作らなければなりません。それができなければ、真の意味での組織にはなれないと思います」

社労士業界の変革を目指して。「士進会」設立に込めた想い

奥村さんの視野は同法人の経営にとどまりません。社労士業界全体の課題解決に向けて、2025年4月に「士進会」という団体を立ち上げました。

「社労士業界の課題として、賃金があまり高くないというのを感じています。給与計算をしているので、他の会社の人事担当の方の給料がわかるんですが、私たちより条件が良かったりするんです」

業界の二極化も深刻な問題として捉えています。「古い考え方の社労士事務所と、ビジネス重視でサービスの質が低下している大手社労士法人があって、その両極端を繋ぐ橋渡しになりたいと思いました」

Xで呼びかけて30名の社労士と意見交換を行い、最終的に志を同じくする5名で士進会を設立。「士進会の社労士なら安心だね、ここから社労士を選ぼうと言ってもらえるようになりたい」と、業界のブランド確立への野望を語ります。

「私たちの事務所だけが成功しても意味がないんです。社労士業界全体の地位や評価が低いままでは、いくら頑張っても限界があります。だから、業界全体のレベルアップが結果的に自分たちの成長にも繋がる。そう考えると、業界を良くしたいという想いは、実は一番現実的で効果的な自己投資だと思っています」と、その動機を率直に話す姿は非常に印象的でした。

人事評価制度からハラスメント研修まで。「やりがい」を軸にした組織づくりの提案

奥村さんが提供するサービスの中で最も多いのは労務相談です。「結構ふわっとした相談がいろいろ来ます。社労士として答えるアドバイスだけじゃなく、愚痴を聞くことも多いです」

人事評価制度については、独特の視点を持っています。「人事評価制度は必ずしも導入すべきものではありません。評価でバツマークがつくことを過度に気にして、逆に落ち込んでしまう従業員もいるんです。特に少人数の会社で、現在みんなが納得して働けているなら、無理に制度化しない方が良い場合もあります」

特に印象的なのは、ハラスメント研修に対する考え方です。「ハラスメントのゴールは、ハラスメントをなくすことではなくて、みんなの意欲を上げることです。みんながモチベーション高く、この会社で頑張りたいって思うことがゴールです」

従業員とのコミュニケーションで最も重要なのは、価値観の共有だと強調します。「経営者が『自由に働いていいよ』と言うとき、実はその『自由』という言葉が従業員を一番困らせるんです。経営者が期待している仕事の成果と、従業員が理解している仕事の範囲には大きなギャップがあります。だからこそ、まず具体的な業務内容や成果の基準を明確にしなければ、お互いの認識にズレが生じてしまいます」

まとめ

奥村優希さんとの対話を通じて見えてきたのは、真の労務管理とは単なる法令遵守ではなく、一人ひとりの人間としての尊厳を大切にし、やりがいを持って働ける環境をつくることだという確信でした。

芸能界での厳しい体験から学んだ「人の尊厳の重要性」、両極端な両親から受け継いだ「バランス感覚」、そして異色のキャリアで培った「コミュニケーション力」——これらすべてが結実して、従来の社労士の枠を超えた「寄り添う専門家」としてのスタイルが確立されています。

「モチベーションが上がらない人って、下がりもしないから一定の仕事ができるんです。その素晴らしさに気づいて。本当にみんないいところがすごくあるので、そこをいかに見つけるか、伸ばせるか」と語る奥村さんの言葉からは、すべての人の可能性を信じる温かさが伝わってきます。

社労士業界の変革に向けた「士進会」の活動も含めて、奥村さんの挑戦はまだ始まったばかりです。「人が人として大切にされる職場づくり」を通じて、日本の働く環境がより良いものになっていくことを、心から期待しています。

プロフィール

SAKURAOFFICE社会保険労務士法人

代表社員(港オフィス)

奥村 優希

岐阜県出身。9歳の時にミュージカル『アニー』のケイト役で子役デビューし、その後約20年間にわたり「3年B組金八先生ファイナル」やイエローハットのCMなど芸能界で活動を続けた。母親である社会保険労務士・奥村広美さんとダブル代表として法人を運営し、2023年12月に20代で独立開業、約7年の社労士実務経験を持つ。2024年12月には自身の体験を綴った電子書籍「20代開業社労士~人生を変えた社会保険労務士として生きる道~」を出版。人事労務セミナー講師、労務DD、IPO支援などを手がけ、「迅速に丁寧に対応する」ことをモットーに社労士の地位向上と業界の活性化に情熱を注いでいる。

ギャラリー

会社概要

| 設立 | 2015年1月 |

| 資本金 | 300万円 |

| 所在地 | <本部オフィス> 〒101-0025東京都千代⽥区神⽥佐久間町三丁⽬9番地第三⽥中ビル1階 <港オフィス> 〒105-6415東京都港区⻁ノ⾨1-17-1 ⻁ノ⾨ヒルズビジネスタワー15階 |

| 従業員数 | 6人 |

| 事業内容 | 労務管理コンサルティング IPO(株式上場)支援 労務デューデリジェンス 就業規則・賃金制度構築 社会保険手続き・給与計算アウトソーシング 企業型確定拠出年金導入サポート 各種助成金申請 労働者派遣事業・有料職業紹介事業許可申請 |

| HP | https://saku-sr.com/ |

関連記事

御社の想いも、

このように語りませんか?

経営に対する熱い想いがある

この事業で成し遂げたいことがある

自分の経営哲学を言葉にしたい

そんな経営者の方を、コントリは探しています。

インタビュー・記事制作・公開、すべて無料。

条件は「熱い想い」があることだけです。

経営者インタビューに応募する

御社の「想い」を聞かせてください。

- インタビュー・記事制作・公開すべて無料

- 3営業日以内に審査結果をご連絡

- 売上規模・業種・知名度は不問

※無理な営業は一切いたしません

発信を自社で続けられる

仕組みを作りたい方へ

発信を「外注」から「内製化」へ