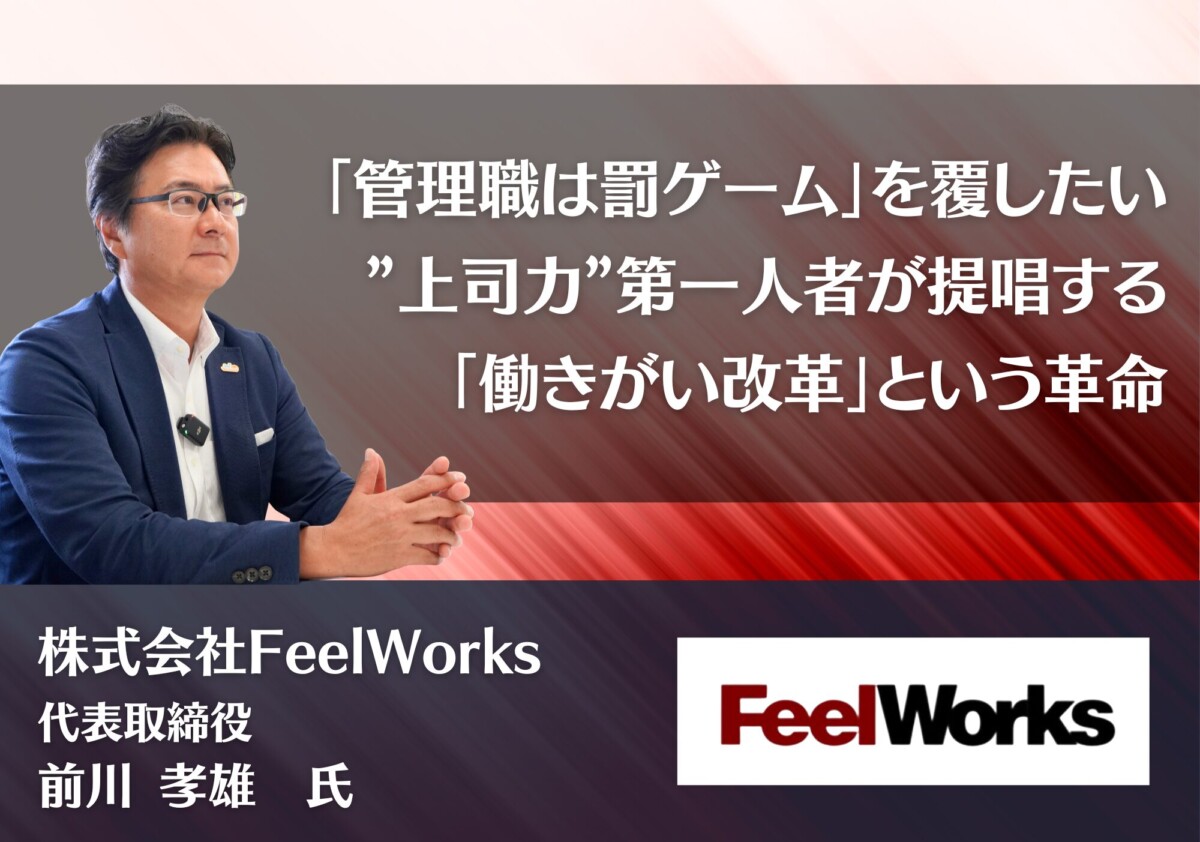

「管理職は罰ゲーム」を覆したい。”上司力”第一人者が提唱する「働きがい改革」という革命|株式会社FeelWorks

「管理職は罰ゲームという風潮をひっくり返さなればいけないと思ってるんですよ」——。

株式会社FeelWorks代表取締役の前川孝雄氏の言葉には、18年にわたり500社以上の企業で人材育成支援を行ってきた確固たる信念が込められています。日本の昇進意欲はわずか19.8%と世界最低レベル。一方でアジア諸国は8割超の人が昇進を望んでいる現実に、前川氏は強い危機感を抱いています。リクルート時代にリクナビ統括編集長として150万人の若手社会人向けメールマガジンを配信し、起業後は「上司力®研修」で日本の職場を変革し続ける前川氏が語る、真の働きがい改革とは何か。苦労して育ててくれた両親の背中から学んだ「人を育てる喜び」の原点から、現代の働き方改革への鋭い問題提起まで、経営者が知るべき組織変革の本質に迫ります。

50円コロッケが教えてくれた「学びの価値」

兵庫県明石市で育った前川氏の幼少期は、決して恵まれたものではありませんでした。両親は戦後の貧しい時代に生まれ育ち、母親は5人兄弟、父親は9人兄弟という大家族の中で、それぞれ中学校を出てすぐに働かざるを得ませんでした。

「母親も父親も15歳から働いてるわけです。「産めよ増やせよ、国のため」という当時はもう子だくさんで、中卒で働き手になることは珍しい事でも何でもなかったわけです。でも今思えばすごいですよね、15歳の少年と少女が自立目指して働くわけですから」

前川氏は両親の生い立ちを振り返りながら、穏やかな表情で語ります。両親はそれぞれ親族の紹介で思春期の頃から住み込みで働いていました。そうした中で出会い、結婚後もしばらく修行を続けた後、2人で小さな商店を開業します。前川氏が子供時代に見ていたのは、夜遅くまで1個50円のコロッケを大量に仕込む両親の姿でした。

「夜な夜なじゃがいもをこねて準備して。とても美味しかった」

しかし、時代の波は容赦なく個人商店を襲いました。生協やスーパーマーケットが台頭する中、商店街の個人商店は軒並み店を閉めていきます。

「お客さんがどんどんいなくなって、隣の魚屋のお兄ちゃんとか豆腐屋のおっちゃんとか八百屋の姉ちゃんとか、みんな夜逃げでいなくなるわけです。子供の目にも商店街の衰退は明らかでした」

夜中に帳面をつけながらボソボソと話す両親の姿を見て、前川氏は子供なりに家計の厳しさに胸を痛めていました。それでも両親は、前川氏と妹に一貫してこう言い続けました。

「私たちは学校に行くことができなかったので、仕事や人生の選択肢がなかった。だから子供たちには、どんな苦労をしてでも学ぶ機会を作りたい。将来のために学校に行って、しっかり勉強しなさい」

戦争直後に生まれた両親にとって、教育を受けられることは夢のような話でした。サラリーマン社会になっていく時代の中で、大きな会社に入れば毎月お給料が入り、安定した人生を送れる—商売人の立場からすると、それは憧れの世界だったのです。

「お父さんはサラリーマンで、お母さんは専業主婦の安定した家庭の友達も多かった。恥ずかしかったのは、そんな友達のうちに家の手伝いで配達に行くことでした」

配達や店の掃除など商売の手伝いをしつつ、真面目だった前川氏は両親の思いを受けて中学受験に挑戦しましたが、結果は軒並み不合格。それでも諦めず、大学受験では地元で最高峰とされた国立大学を目指しました。

しかし、運命は前川氏に残酷な試練を与えます。18年間のプレッシャーの中で臨んだ共通一次試験本番。1000点満点のうち200点配点の数学の試験で、ばっちり解答できた答案用紙が終了のチャイムがなったとたん、突然真っ黒になってしまったのです。

「緊張で鼻血が出てきて、答案用紙の半分以上が血で染まってしまい、マークシートとして成り立たなくなってしまいました。絶望的な気持ちになり、帰りの電車に飛び込もうかと駅のベンチで半日ほど1人でぼんやりと考え込んでいました」

それでも親への申し訳なさから自死はなんとか思いとどまり、私学や浪人は家計の負担になるからと、何とか入れる公立大学を探し出して大阪府立大学に滑り込みました。

就職活動では、周囲が大手メーカーや銀行を選ぶ中、前川氏はリクルートを選択します。しかしここでも大きな試験がやってきます。内定を得たとたん、政界をも揺るがしたあのリクルート事件が勃発するのです。当然内定者からは辞退者が続出するも、前川氏のリクルート入社意思は変わりませんでした。そこには明確な理由があったのです。

「大企業に行っても、やはり学歴がある程度は影響するでしょうし、若いうちはチャンスが限られてしまうのではないかと思ったのです。就職のタイミングでもう一度まっさらの状態で挑戦し、これからの努力や学ぶ姿勢を評価してくれる会社で勝負しようと決めました」

親族中大反対でしたが、前川氏の決意は固いものでした。「自ら機会を作り、機会によって自らを変える」という創業者の言葉に込められた精神に、強く惹かれたのです。

リクルートで学んだ「人を活かす経営」の真髄

リクルートに入社した前川氏を待っていたのは、これまでの人生では出会ったことのない環境でした。

「同期には今まで会ったことのない個性豊かな人たちが大勢いました。大学院でマニアックの研究をしていた人や、大学時代に2社も起業していて『もうちょっと経営の勉強をしたい』という人や、当時は珍しかった留学経験者とか」

瀬戸内の穏やかな地方都市の生まれ育ち、保守的な大学出身の前川氏にとって、起業経験者や留学経験者ばかりの同期は衝撃的でした。しかし、それ以上に驚いたのは現場の人材育成手法でした。

「入社早々、OJT指導を担当してくれる先輩に『今日からよろしくお願いします。何を教えていただけるのでしょうか』と挨拶したところ、『君は何をやりたいの?』と逆に質問されたんです」

答えを教えてもらえると思っていた前川氏は困惑しました。しかし、毎日毎日、どの先輩、どの上司と話しても必ず「前川はどうしたいんだ?」と聞かれ続けます。

「新入社員の私が何かを考えて答えると、先輩方は決して否定しませんでした。『よく考えてきたね』と言って、『この部分は良いと思う』『ただ、この点はもう少し深く考えてみて』という風に、一つひとつ丁寧にフィードバックをくれるんです」

この環境で前川氏はじわじわと成長していきます。当時のリクルートは数千人規模の会社でしたが、プロフィットセンター制という経営手法を採用していました。これは各部門のマネージャーが、売上から人件費、経費まで全ての損益(PL:Profit and Loss)を自分でコントロールする、まさにミニ経営者として事業を運営する仕組みです。驚くべきことに、そのマネージャーたちの多くは27、8歳という若さでした。

「自ら機会を作り、機会によって自らを変える」という理念が徹底され、ビジョンを持って自分で考える文化が根付いていたのです。

前川氏は編集部に配属され、やがてリクナビの統括編集長まで昇進します。その過程で、特に印象深い取り組みがありました。

「リクナビは確かに新卒向けの就職サイトというイメージが強いのですが、私は就職を単なるゴールではなく、社会人生活のスタート地点だと考えていました。自分自身の経験からも、18歳時点の偏差値や学歴で長いキャリアの可能性を狭めてほしくなかった」

前川氏は「リクナビCAFE」というメールマガジンの編集長も兼務。社会人になった後の悩み相談に乗る、一人称で語りかけるメールマガジンでした。

「最終的に、大卒の若手社会人の3人に1人が読者となる巨大メディアに成長していきました。読者数は確か150万人ほどにまで達していたんです」

月1000通ほど読者からの長文の相談が寄せられましたが、前川氏のチームは全てに返信していました。この経験が、後の人材育成事業の原点となります。

営業職への憧れもありましたが、編集長として名物編集長たちがひしめく中で自分のポジションを見つけるため、20代で前川氏は独自の戦略を考えました。

「私には特別なカリスマ性があるわけではありませんでしたが、チームビルディングやマネジメントを学んで人を活かすことに集中すれば、個人の力に頼らずにチーム全体で成果を出せるのではないかと考えました」

先輩の名物編集長たちのポジショニングマップを作り、どこなら自分がポジションを取れるかを戦略的に考える。この経験が、後の独立時にも活かされることになります。

起業への転機「若者に希望を、上司に喜びを」

2008年、前川氏は40歳でリクルートを退職し、FeelWorksを創業します。しかし、思い先行で明確な事業計画はありませんでした。ただただ、人材育成や若者のキャリア支援をしたいという強い思い。会社の理念として「人を大切に育て活かす社会創りに貢献する」と決め、この志のために自分の人生を捧げようと決意していました。

創業当初の2年間、前川氏は若者向けのキャリア支援イベントを500円のワンコインで開催していました。

「参加者が20人集まっても参加費は1万円にしかなりません。しかしゲストスピーカーへの謝礼や会場費や資料代などの出費の方が多く、その後の懇親会費用も含めると完全に赤字でした。すべて自己負担で運営していました」

完全にボランティア状態が続く中、前川氏は退職金をつぎ込んだ資本金はあっという間に減っていき、破産の危機を感じていました。一方で、リクルート時代の人脈に700通の挨拶状を送りましたが、反応はゼロ。

「せめて1人ぐらいは『頑張ってください』という励ましの返事があってもよいのではと期待していましたが、結果は完全にゼロでした。つまり、リクルートのリクナビ編集長として仕事をしていた頃の人脈は、あくまで会社の看板あってのものだったということを思い知らされたのです」

そんな時に救いの手を差し伸べてくれたのは、損得抜きで付き合っていた友人たちでした。

「友人たちが新橋のスナックを貸し切って、30人ほどで壮行会を開いてくれました。『前川さんは独立したけれど、細かい事務作業は苦手でしょう。ホームページも作っていないし、私たちが手伝ってあげるから』と言って、具体的な支援を申し出てくれたんです」

名刺交換だけの表面的な関係の人たちは誰も助けてくれませんでしたが、仕事を離れて人間として付き合っていた友人たちは真剣に応援してくれました。

「損得抜きで付き合ってる人はやっぱ応援してくれる。これもすごく感謝ですよね」

転機が訪れたのはある業界団体の方からの講演依頼からでした。前川氏がサラリーマン時代に若者向けに書いた処女作『上司より先に帰ったらダメですか?』という本を読まれたとのこと。

さらに、その講演を聴かれた大手企業の人事役員から、突然電話がかかってきたのです。

「前川さんの本を読ませていただきました。まさに私たちが抱えている問題そのものです。本当にその通りだと思います」

その人事役員は熱く語り続けました。

「ぜひ、うちの会社で新入社員研修と管理職研修をお願いしたいのです。働く現場で起きていることに精通している方に研修をしていただきたい」

前川氏にとって、これは青天の霹靂でした。まさか自分の書いた本がきっかけで、研修事業への道が開かれるとは想像もしていなかったからです。

ただ困ったのは、研修に関しては全くの素人だったこと。急いで友人に連絡しまくってプログラムの作り方から料金設定まで聞いて回りました。

「そもそも編集者だったので、見積書も作ったことがなかったのです。どのように料金設定をすればよいかも全く分かりませんでした。またエクセルも得意ではなく、研修プログラム云々の前に見積書の作成に躓きました」

それでも、編集長として培ったスキルが活かされました。

「雑誌やWEBサイトを作る際には、社会の動向や読者のニーズを分析し、その媒体の目的や想定読者、そして読者の潜在的なニーズを把握してから、何を伝えるべきかを決めます。実は、研修プログラムを作る過程も編集そのものだった」

編集スキルが研修プログラム作りに直結したのです。

特に大きかったのは大手インフラ企業のダイバーシティマネジメント推進プロジェクトのオファーでした。

「その企業の人事責任者の方がものすごくアグレッシブな人で、『とにかく他がやっていないことやる。既存の研修会社じゃなくって前川さんと組みたい』って言ってくれて」

こうして研修事業が立ち上がってきたことで、創業3年目にして単年度黒字を達成。「これで世のお役に立つ事業としていけるかもしれない」という手応えを掴みました。

並行して続けていた若者を元気にするイベントで、重要な気づきがありました。イベント直後はみんな活き活きとした表情になるのに、翌週会社に行くとしょぼんとなる参加者が多かったのです。

「イベントで元気になった参加者が『会社でこんなことに取り組みたい』と上司に提案すると、『そんな夢物語している暇があるなら、まずは目の前の仕事をやりなさい』と言われて、せっかくの意欲がすぐに消されてしまうんです」

前川氏はハッと気づきました。

「上司の方々も実はマネジメントに悩んでいるし、上司自身の部下育成スキルを向上させなければ根本的な解決にはならないと気づきました。若者だけを元気にしても、職場に戻れば波打ち際の砂の城のようにすぐに崩れてしまいます。しかし日本中の上司が部下を育てる力を身につければ、この国の職場環境は大きく変わるはずです」

実は処女作は若者向けに書いたのですが、読者には管理職も多かったのです。第二弾として管理職に若手育成を説く『上司力トレーニング』という本もヒットしていました。

ここから「上司力®研修」というコンセプトが生まれたのです。

「働き方改革」への警鐘と「働きがい改革」の提唱

前川氏が10年以上前から一貫して主張しているのが、「働き方改革」の副作用です。

「現在の働き方改革は、労働時間の短縮や賃上げ、休暇取得の促進など、いわば『働きやすさ』の改善に重点を置いています。多様な人が働くために、これらは確かに必要ですが、一人ひとりの仕事の不満を減らすことはできても、満足度や意欲を高めることはできません」

前川氏はハーズバーグの二要因理論を引用しながら、力強い口調で語ります。

「衛生要因の改善だけでは結果として職場がぬるま湯状態になってしまいます。本当に大切なのは『働きがい』です。人が心から意欲を感じるのは、どのような責任ある仕事を任されるか、自分の能力や個性を周りの人たちがどう認めてしてくれるか、そして困難な課題に挑戦して成果を上げた時の達成感や高揚感を味わえるかといった動機づけ要因なのです」

実際に現場で起こっている一例として、前川氏は産休育休制度の「誤用」を挙げます。

「働き方改革の法整備直後には、会社の産休・育休制度を戦略的に活用して、2年おきに子供を産むことで合計5、6年間会社を休むことができると考え、『これで長期間お休みできて得だ』と言っている女性社員がいました」

しかし、前川氏は表情を曇らせながらこう指摘します。

「20代後半から30代の重要な時期に5、6年間もキャリアが中断されることの方が、実は将来にとって大きなマイナスになる可能性があります。しかし、このキャリアのリスクが十分に伝わっていません。働くことの喜びや意義を理解する前に、単に働きやすい環境だけを重視してしまうからです」

ファーストキャリアで働きがいを知らないと、30代40代になってからチャレンジしにくくなるという研究結果も踏まえ、前川氏は危機感を募らせています。

「20代でライフイベントを越える前に仕事の達成感や成長の喜びを経験した人は、30代で家庭を持ったり責任が増えたりしても、『あの時のやりがいをもう一度味わいたい』という強い動機で工夫しながら仕事に取り組みます。しかし働き方改革によって、若いうちにそうした貴重な体験をする機会が奪われているのです。最近では、企業もやっと社員を休ませることではなく働くことを支援するよう舵を切りはじめましたが」

一方で、上司も厳しい状況に置かれています。

「働き方改革で部下を早く帰らせろって言って、でも上からは結果出せよっていわれる。『結局自分がやるしかない』ってフラフラになってしまうわけです」

前川氏が提唱する「働きがい改革」は、目的と手段を明確に区別します。

「本来は『働きがい改革』が目的で、『働き方改革』はそれを支援する手段の一つに過ぎません。しかし現在は、働く意義や喜びを見つける前に、単に労働環境の改善だけが先行して既得権益が肥大化してしまったり、様々な問題が生じています」

働きがい改革の本質は、現場で働く一人一人がどう働きがいを持って働くかということ。そして、それには上司の関わり方、「上司力®」が重要な鍵となるのです。

500社が導入した「上司力®研修」の核心

前川氏の「上司力®研修」が500社以上で導入されている理由は、そのユニークなアプローチにあります。

「世の中には様々なマネジメントスキルが溢れています。コーチングやインバスケットやアンガーマネジメントなど、確かにどれも重要な技術です。しかし、これらのスキルを学んだからといって、上司が急に部下を上手に育てられるようになるかというと、そう簡単ではありません。相手は一人ひとり異なる感情を持つ人だからです。」

前川氏は身を乗り出して語ります。

「技術的なスキルが本当に効果を発揮するためには、まず上司自身が部下と真摯に向き合おうとする基本的な姿勢を身につけることが不可欠です。そのために、参加者には自分自身のマネジメントスタイルを深く見つめ直してもらうことを最も重視しています」

研修では「やり方」よりも「あり方」を重視します。典型的な進行パターンがあります。

「研修では、まず参加者の本音を聞くことから始めます。『最近の若い社員は積極性に欠けている』『やる気が見えない』といった現場での不満を、遠慮なく話してもらいます」

参加者の不満を一通り聞いた後、前川氏が育てた講師陣は質問を投げかけます。

「そこで私たちは質問を投げかけます。『上司の本来の役割とは何でしょうか』『部下が思うように動いてくれない、ベテラン社員が積極的に働いてくれないとおっしゃいましたが、それは一体誰の責任なのでしょうか』と問いかけるのです」

ここで重要なのは、「他責」から「自責」への思考転換です。

「『若手が主体性がない』となると他責だけど、『若手に主体性を育ませられていない』となると自責ですよね。その自責で捉えた瞬間に突破口がもうたくさん見えてくる」

この気づきの瞬間について、前川氏は目を輝かせながら語ります。

「この質問によって、参加者の考え方が根本的に変わる瞬間を目の当たりにします。『問題は部下にあると思っていたが、実は自分自身の接し方や先入観に原因があったのかもしれない』『無意識のうちに決めつけていたことがあった』という重要な気づきが生まれるのです」

研修では情報提供をひたすら行い、グループダイナミクスを活用して参加者自身に気づかせることを重視しています。

「私たちは決まった答えを一方的に教えるのではなく、様々な情報を提供して参加者自身に考えてもらうスタイルを取っています。『現在の若者はこのような価値観を持っています』『最近の職場環境はこう変化しています』といった客観的な情報を共有した上で、『あなたはこれについてどう思いますか』と問いかけるのです」

3年から5年にわたってアクションラーニング形式の研修も多くの大企業で継続実施しました。

「ある大手サービス関連企業では、各組織トップ20人を対象に学びと実践を繰り返す上司力鍛錬ゼミを実施し、数々の人が育つ組織が変わるドラマが生まれました。またある大手メーカーでもさらに大規模な研修プログラムを実施しました。選抜された管理職約100名を対象に、1クラス20名の5つのクラスに分けて半年にわたって研修を行いました。私たちの講師陣も担任制を敷いてそれぞれのクラスを担当しました」

このような継続的な取り組みにより、組織全体のマネジメント力向上を図っています。支援実績は500社以上に上り、業種もサービス、素材、メーカー、電力会社、金融機関、IT、官公庁まで様々です。

「組織の問題って業種は関係ないですよね。ただ私たちが支援する企業に特徴があるとしたら、日本の伝統的な大企業・組織が9割以上です」

その背景について、前川氏は日本企業の強みを挙げます。

「日本企業の強みってやっぱり人材育成だからです。戦後の焼け野原の中で本田宗一郎さんもそうだけど、松下幸之助さんとか気骨ある起業家が立ち上がっていく。その人たちが大事にしてきたのは、やっぱり人材育成なんです」

「管理職は罰ゲーム」という常識を覆したい

現在の日本では、昇進意欲が極端に低い状況が続いています。前川氏は深刻な表情でデータを示します。

「日本では昇進を望む人がわずか19.8%しかおらず、先進国の中で最も低い数値となっています。一方、アジアの他の国々、例えばインドやベトナム、フィリピン、中国などでは8割以上の人が昇進を希望しており、この差は歴然としています」

この現状に対し、前川氏は強い憤りを感じています。

「管理職は『罰ゲーム』『無理ゲー』という風潮をひっくり返して、この国に上司の働きがいを取り戻したい」

前川氏自身は、管理職の仕事を「職業人生での最高の学びの場」だと捉えています。

「管理職という立場では、個人では到底できないような規模の大きなプロジェクトや事業に携わることができます。また、自分のマネジメントによって部下が大きく成長し、新しい能力を発揮する瞬間に立ち会えることは、何ものにも代えがたい喜びです。そして何より、リーダーとして様々な経験を積むことで、自分自身が人間として大きく成長できるのです。これほど働きがいのある仕事は他にないと思います」

この思いを実現するため、前川氏は様々な活動を展開しています。グループ会社として設立した「働きがい創造研究所」では、大手製薬企業のトップセールスマネージャーだった田岡英明氏が社長を務め、年間200日以上の登壇を行っています。

田岡氏は人材育成を生涯の仕事と決意し、小学生の子供2人がいる中で転職を決断しました。

「私が『小学生のお子さんが2人いるなら、まず奥様とよく話し合ってからもう一度考えを聞かせてください』とお伝えしました。数日後、『妻とも相談してきました。ぜひジョインさせてただきたいです』と前のめりな反応。その思いの強さには驚きました」

田岡氏は50代になってから大学に再進学して心理学を学び、NLPのプロフェッショナルでもあり、独自のメソッドで組織開発にも取り組んでいます。

現在は、働き方改革の副作用について問題視する動きも盛んになってきました。

「経済界でも変化の兆しが見えています。新経済連盟は今年7月、政府に対して働きがい改革の推進を求める提言書を提出しました。また政治家のなかでも、現在の働き方改革には問題があるとして、働きがい改革の重要性を訴え始める人も出てきた」

「この3、4年の間に、ようやく『働きがい改革』という言葉が様々な場所で使われるようになりました。また『エンゲージメント(従業員の仕事への意欲や愛着)』の重要性についても、多くの企業や組織で議論されるようになっています。少しずつではありますが、確実に変化が始まっていると感じています」

前川氏の目には、希望の光が見えています。

次世代へのメッセージ「ご縁とお役立ち」で道は拓ける

前川氏の経営哲学の根底にあるのは「ご縁とお役立ち」という考え方です。

「私たちはセカンドキャリアとしてプロ講師を目指す人向けに「働きがいを育む講師養成講座」を少人数対象で1年にわたる長丁場で開講しています。来年2026年開講でいよいよ10期となります。これまで9期の卒業生を送り出してきました。独立を目指す受講生も多く、私が伝えているのは、『ご縁とお役立ちで道は拓ける』ということ。経済的な不安はわかるけど、お金を先に追い求めてはいけない。まずは人とのつながりを大切にし、相手の役に立つことを心がければ、必ず道は拓けるということです」

とにかくご縁を大事にし、自分に何か期待される要望があったら、想定外や意外な依頼でも、最初は全力で応えることを説いています。

「これを積み重ねていけば、必ず人生の可能性を広げていく。私自身の経験からもそう思ってる」

実際に前川氏の人生を振り返ると、全てがご縁で道が拓けてきました。顧客との出会いも、激変する環境下で18年も事業が持続できたのも、すべてがご縁だったのです。

現在のFeelWorksには約10人のメンバーがいますが、全員が前川氏のビジョンに強烈に共感している人たちです。

「現在の講師陣はみな大企業での管理職やリーダー経験者です。彼らは実際の現場でマネジメントの困難さを経験し、様々な課題に直面していました。そんな修羅場の中で私の著書や研修、講演に触れ、『これまで自分が感じていた問題意識と同じことが語られている』『自分が漠然と考えていたことが、より明確に体系化されている』と感じて、弊社で学びたいと集まってくれた面々です。」

前川氏は謙虚な表情で語ります。

「講師以外にも研修プロデューサーやマーケティング担当や出版事業編集ディレクターなどのメンバーも活躍してくれています。このメンバーたちは私個人に惹かれたというよりも、『人を大切に育て活かす社会創りに貢献する』という会社の理念や、人材育成の重要性を訴えるビジョンに深く共感してくれているのだと思います。みんな頼もしい大切な仲間たちです。彼ら一人ひとりの活躍には感謝しかありません」

前川氏は自己研鑽も欠かしません。合言葉は「持論と理論共に磨き続けること」。経験から紡ぎだされた持論は大切ですが、研修でマネジメントに苦慮する管理職や経営者に対峙するには、当然理論的なバックボーンも必要だからです。

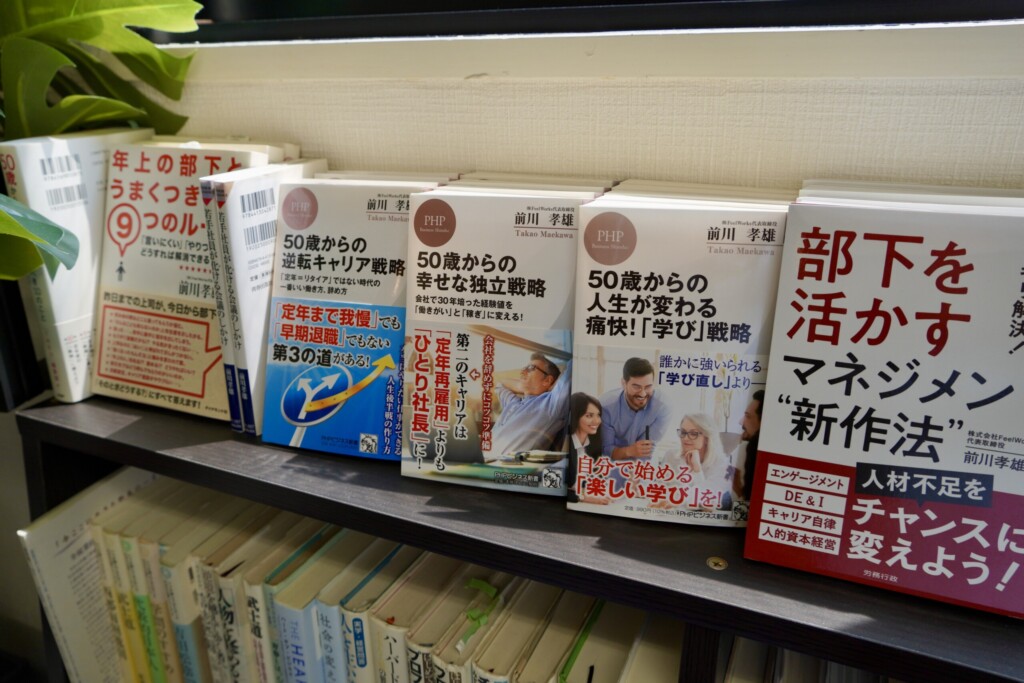

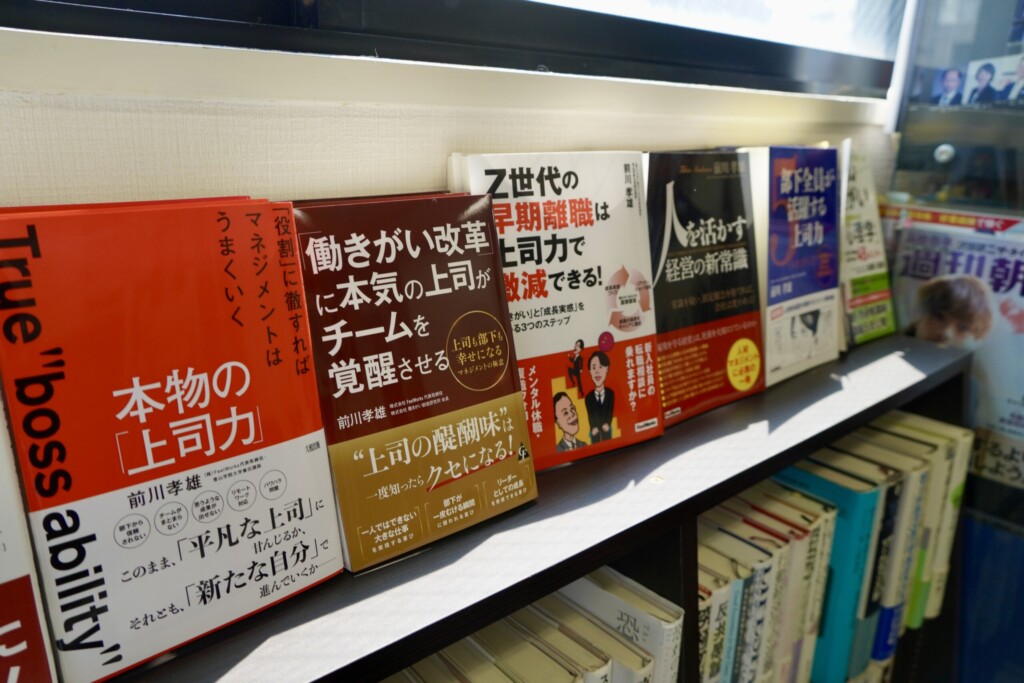

理論磨きに向けて起業前からの読書習慣は継続しています。年間100~200冊の人材育成・マネジメント・リーダーシップ関連の書籍を読破し、通算3000冊を超えています。メンバーと学びを深め合うために、それぞれの読書感想シェアも定期的に実施。会社経営の傍ら15年間続けている青山学院大学での授業では、毎週学生のキャリア支援も継続。卒業した教え子たち含めて若者の本音に触れ続けながら、様々な媒体で最先端の人材育成に長けた企業への取材も自ら続けています。

「継続的な学習を通じて、自分がまだまだ知らないことがたくさんあることを実感できます。同時に、新たな知識や視点を得ることで、自分自身の価値観や考え方をより深く理解できるようにもなります」

次世代への思い、人材育成に対する前川氏の情熱は筋金入りです。プライベートでも、困難な家庭環境に生まれた子どもに養育環境を提供する里親認定を受け、経済的な理由で進学が困難な子どもたちの学習支援事業に挑むNPO団体の支援にも力を入れています。

「何より次世代を生きていく子どもたち、若者に希望の火を灯していくのは、大人の責任だと強く思うのです。今の大人たちだって親や先人から育てられてきたはず。そのご恩繋ぎをしなければならない」

そして最後に、前川氏は力強い決意を語りました。

「情熱的に仕事に打ち込む多様な上司がこの国に溢れれば、希望が持ちづらく努力は報われないと考えるようになってしまった現代の若者たちの希望の灯になるはず。管理職が憧れられる社会を作りたい」

最新刊『「働きがい改革」に本気の上司がチームを覚醒させる: 上司も部下も幸せになるマネジメントの極意』には前川氏の今の問題意識と解決に向けた処方箋が詰め込まれています。

前川氏の眼差しには、日本の未来への確固たる信念が宿っています。憧れの上司がいない社会を変え、若い人たちにロールモデルを提供したい。その思いが、前川氏を突き動かし続けているのです。

コントリからのメッセージ

前川孝雄氏のお話を伺い、改めて感じたのは「人を育てることの喜び」の深さです。50円のコロッケを作り続けた両親の背中から学んだ「学びの価値」。リクルートで徹底的に叩き込まれた「自ら考える力」。そして現在に至るまで一貫して追求し続ける「人材育成」への情熱。

前川氏が提唱する「働きがい改革」は、単なる制度変更ではありません。それは一人ひとりの上司が、部下との関わり方を根本から見つめ直し、「育てる喜び」を実感できる組織作りなのです。

「管理職は罰ゲーム」ではなく「職業人生最高の学びの場」——この価値観の転換こそが、日本の組織を根底から変える鍵なのかもしれません。前川氏の活動が、より多くの経営者・管理職に届き、真の働きがい改革が実現することを心より願っています。

読者の皆様も、ぜひ一度前川氏にお会いして、その熱い思いを直接感じていただければと思います。きっと「人を育てる」ということの本当の意味が見えてくるはずです。

プロフィール

株式会社FeelWorks

代表取締役

前川 孝雄 – Takao Maekawa –

1966年兵庫県明石市生まれ。大阪府立大学(現大阪公立大学)、早稲田大学ビジネススクール卒業。株式会社リクルートで「リクナビ」「ケイコとマナブ」「就職ジャーナル」などの編集長を経て、2008年に「人を大切に育て活かす社会創りに貢献する」を志に株式会社FeelWorksを創業。「日本の上司を元気にする」をビジョンに掲げ、研修事業と出版事業を営む。「上司力®研修」「50代からの働き方研修」などで500社以上を支援。2011年から青山学院大学兼任講師、2017年に株式会社働きがい創造研究所設立。情報経営イノベーション専門職大学客員教授。著書は約40冊。人的資本経営、ダイバーシティマネジメント、リーダーシップ開発に詳しい。

ギャラリー

会社概要

| 設立 | 2008年2月14日 |

| 資本金 | 500万円 |

| 所在地 | 東京都中央区新川1-16-8 EKSビル8F |

| 従業員数 | 10人 |

| 事業内容 | 研修・講演・セミナー/eラーニング/人材育成コンサルティング 出版・執筆/メディア企画・編集・ディレクション 個人キャリア支援セミナー・スクール・コーチング |

| HP | ■公式HP https://www.feelworks.jp/ ■働きがいを育む講師養成講座 10期生募集説明会 https://www.feelworks.jp/seminar/guidance/10th/ ■新刊『「働きがい改革」に本気の上司がチームを覚醒させる』 https://www.amazon.co.jp/dp/4772662723/ |

御社の想いも、

このように語りませんか?

経営に対する熱い想いがある

この事業で成し遂げたいことがある

自分の経営哲学を言葉にしたい

そんな経営者の方を、コントリは探しています。

インタビュー・記事制作・公開、すべて無料。

条件は「熱い想い」があることだけです。

経営者インタビューに応募する

御社の「想い」を聞かせてください。

- インタビュー・記事制作・公開すべて無料

- 3営業日以内に審査結果をご連絡

- 売上規模・業種・知名度は不問

※無理な営業は一切いたしません

発信を自社で続けられる

仕組みを作りたい方へ

発信を「外注」から「内製化」へ