16カ国で「道場破り」を続けた男が、フットサルで作る新しいコミュニティの形|Larga合同会社

「失うものがなかったんですよね」——。

Larga合同会社の菊池康平代表は、スパイク片手に16カ国を巡った海外サッカー挑戦の日々を、穏やかな表情で振り返ります。SNSもない時代、現地に飛び込むしかなかった彼の行動力は、今、年間200回以上開催されるフットサルイベント事業へと結実しています。不登校からサッカーで救われ、南米でプロ契約を勝ち取り、そしてコロナ禍で新たな挑戦を始めた経営者が語る「とりあえずやってみる」哲学とは。

スパイク片手に16カ国を巡った「道場破り」の原点

2001年、大学生だった菊池氏は、スパイクだけを持って海外のサッカーチームに飛び込む挑戦を始めます。SNSもない時代。現地に行かなければ、いつシーズンが開催されているのか、どんなチームがあるのかも分からない状況でした。

自分で英語の履歴書を作り、グラウンドにいきなり訪ねていく。「俺を練習に入れてくれ」「俺をプロにしてくれ」——そんな交渉を繰り返す日々。この独特なスタイルは、いつしか「道場破り」と呼ばれるようになりました。

香港、タイ、東南アジア、オセアニア。選んだ基準はシンプルです。「学生でお金がなかったので、近いところ、安いところ。もう本当にそこだけですね」と菊池氏は笑います。

ヨーロッパへの憧れはありました。しかし、遠くて高い。そして「スカウトがないと駄目だって言われそうな気がしてた」のです。一方、東南アジアなら「オープンな気がして」、2002年ワールドカップでベスト16に進出した日本サッカーが認知されていました。

この行動力の原点には、中学時代の経験がありました。中三のとき、元Jリーガーが教えるチームを見つけた菊池氏。対象年齢は中二まで。しかし諦めませんでした。「入りたくて自分で電話したんですよ。すると入れてもらえたんです」

なぜそこまでサッカーにこだわったのか。

菊池氏は少し表情を曇らせながら明かしました。「実は中二のとき、半年ぐらい不登校だったんです。部活に戻れなくなって気まずくて」

そんな菊池氏を救ったのが、サッカーでした。

「サッカーをすることで気持ちも晴れて、仲間も増えて。運動の良さを実感したんです」

一度マイナスの状態から這い上がった経験。この経験こそが、後のフットサル事業における「誰もが楽しめる場づくり」という理念の礎となっていきます。

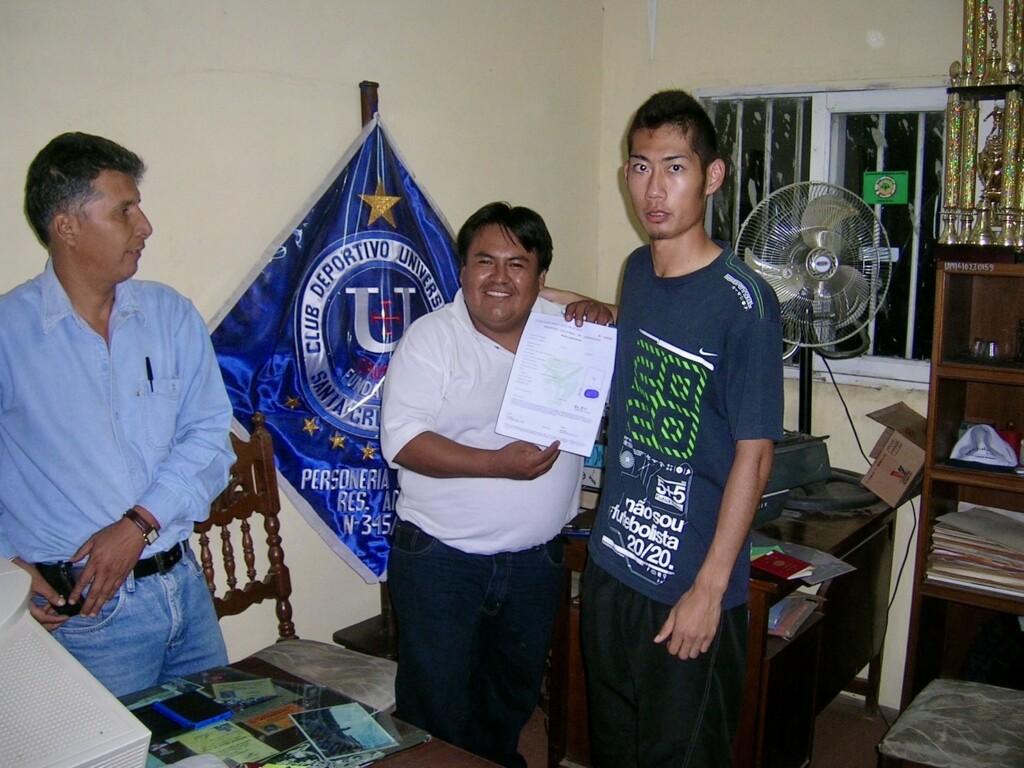

13カ国目で掴んだプロ契約――ボリビアで学んだ「熱意は国境を越える」

2005年、大学を卒業した菊池氏は社会人になります。しかし、夢を諦めることはできませんでした。

3年働いた後、会社に休職を願い出ます。向かった先は南米ボリビア。そして13カ国目の挑戦で、ついにプロ契約を勝ち取りました。

しかし、その道のりは過酷でした。

ボリビアは南米最貧国の一つ。現地の人たちから見れば、日本から来る飛行機代があれば「親に美味しいものを食べさせてやれよ」という感覚です。当然、初めは全く受け入れてもらえませんでした。

それどころか、嫌がらせを受けます。

ロッカーに置いた私服はびしょびしょ。物はなくなる。言葉も通じない異国の地で、孤独な日々が続きました。

それでも菊池氏は諦めませんでした。練習時間よりも前に来て準備する。練習後も残って自主練習を続ける。

「言葉が通じなくても、文化も環境も違っても、ちゃんと前を向いて頑張っていれば受け入れてくれるんだなと」

そして3〜4ヶ月後、転機が訪れます。

「ある日受け入れてもらって。その後はすごくファミリーのように、日本以上に仲良くなれた気がします」

なぜ、めげなかったのか。

菊池氏の答えは意外なものでした。「会社を1年休んで行ったんです。スーツを着て営業をしていたので、もうこういう世界には一生来れないと思っていたんですよ」

だからこそ、嫌がらせすらも貴重な経験に思えたのです。

「こういうことをされるという経験も、なかなかできないじゃないですか。それはそれで面白いなと」

3年間の社会人経験が、この捉え方を可能にしました。「もっと若いときだったら、メンタル的に厳しかったと思います」

この南米での経験は、菊池氏に重要な教訓を残しました。

「自分から行けば大抵のことはどうにかなる。前向きに正しいことをやっていたら、100%じゃないけれど報われる」

コロナ禍で方向転換――フットサルイベント事業の誕生

ボリビアから帰国後、菊池氏は約束通り復職し、6年ほど働きます。しかし「体が動くうちにチャレンジしたい」という思いが再燃しました。

2015年に会社を退職し、東南アジアへ飛び込みます。今度はプロ契約には至りませんでしたが、「一旦やり切った」という思いで帰国しました。

そして2019年12月、法人を立ち上げます。コロナの直前のことでした。

当初の構想は、海外でスポーツに挑戦したい人の背中を押す事業でした。

「私みたいに海外でサッカーをやりたいけれど迷ってる人を、1週間でもいいから一緒に連れていく。実際に現地でトライして、もしサッカーでフィットしなくても海外で生活したり仕事をしたりする思いにつながれば」

しかし、翌月からコロナ禍が始まります。

「初めから出鼻をくじかれました」

海外渡航は不可能。菊池氏は国内でできることを考えました。

そのとき、ある強みに気づきます。ずっと続けてきた『仲間を集めて開催していたフットサルの経験』です。

「自分のトレーニングのために平日の昼間に仲間を20人くらい集めて、フットサルをしていました。それを10年強やっていたんです」

この活動を通じて、思いがけない発見がありました。

平日の昼間に集まる方々はアーティスト、俳優、経営者など——。異業種の方々と結果的にどんどん知り合えたのです。

そして、自分の練習のためにやっていたことが、参加者から感謝されるようになりました。

「いつもフットサルをできる場所を作ってくれてありがとう」

感謝されて、自分もトレーニングができて、仲間も増える。「これは得意なことなんだな」と気づいたのです。

コロナ禍でも運動は推奨されていて、フットサルコートもオープンしていました。

同じように仲間に20〜30人集まってもらい半年ぐらい試してみました。「やっぱりみんな運動したいんだな」と確信を得て、2020年の夏頃から『個人参加フットサル』という形で本格始動します。

しかし、初めは苦労の連続でした。

「スタート時には仲間にはあまり頼らず、集客はWebで行いました。ゼロからのスタートなので、募集してもなかなか集まらず、コート代の支払いで赤字になる。苦しい状態が続きました。」

それでも続けられた理由があります。

一つは、10年続けてきた実績への確信です。もう一つは、過去の経験でした。

「道場破りのときも、契約できませんでした!で終わりじゃなくて、もうちょっとこうしたらいいかもしれない、と課題を見つけて毎回の挑戦でブラッシュアップしていた。それと同じです」

「誰でも気持ちよく参加できる」を実現する仕組みづくり

現在、Largaのフットサルイベント(主に大会)は年間200回以上開催され、順調に参加者を増やしています。

その特徴は、徹底した「誰でも気持ちよく参加できる」環境づくりです。

実は、当初は違いました。元プロ選手やプロを目指す学生を集めた、レベルの高い大会を開催していたのです。

しかし、課題がありました。

「怪我のリスクも高まるし、ちょっと喧嘩っぽくなるんですよね。なんかハッピーじゃないなと」

方向転換のきっかけは、参加者層への気づきでした。

30代、40代の菊池氏と同世代の参加者が多い。彼らが求めているのは、月に1回、2〜3週間に1回のリフレッシュです。

だから、菊池氏は大会前に必ず語りかけます。

「お互い家庭もあるし、この後予定もありますよね。家族で食事に行くとか、翌日も仕事がある。お互いそういう事情を抱えて参加されているので、リスペクトしてやりましょうね」

さらに、独自の工夫があります。

5チームで大会を開催する場合、用意する賞は4つ。優勝、フェアプレー賞が2つ、そしてエンジョイ賞です。

つまり、5チーム中4チームが何かしらの賞品をもらえる設計になっています。

「優勝しなくても、フェアに楽しくやっていれば賞品がもらえる可能性が高い。自然と良い雰囲気にもなります」

この仕組みが功を奏しました。

「大会のベクトルが前向きになって、みんなで楽しもうという雰囲気になる。それが今はいい循環で、界隈では少しずつ知られてきたかなと」

菊池氏自身も、常連さんの名前を覚え年間200回以上の全会場に顔を出しています。参加者からの反応も温かいものです。

「リフレッシュできました、また明日から仕事頑張れそうです、というメールをたまにいただく。本当に嬉しいことですよね」

さらに印象的なエピソードがあります。

フットサルイベントがきっかけで結婚したカップルも生まれました。今も夫婦で参加してくれています。

特別なルールのイベントも開催しています。その名も「走らないフットサル」です。

高校時代に膝を怪我して、サッカーは一生無理だと思っていた50代の方がいました。「走らないフットサル」なら出来るかもしれない——そう思って参加してくれたのです。

「走らないのだったら、意外とできる。膝もそんなに痛くない」

そして今では、普通に走るフットサルにも参加してくれています。

「よく言われるんです。『菊池のおかげでもう1回ボールを蹴れると思わなかった』って。今は本当に常連さんとして来てくれている。嬉しいですよね」

「失うものがない」から踏み出せる――情報過多時代の行動哲学

菊池氏の挑戦の歴史を貫くのは、「とりあえずやってみる」という行動哲学です。

よくSNSで質問が来るそうです。「サッカーで海外に行きたいけどどう思うか」と。

しかし、菊池氏は気づいています。

「質問ばかりしてくる人は、結局行かないんですよね」

逆に、本当に行く人は違います。

「初めに1回だけ連絡してきて、次に連絡が来たときには『今、現地にいます』って。現地の写真を送ってくる。そういう人じゃないと、行動には移さない」

では、なぜ菊池氏自身は踏み出せたのか。

答えはシンプルです。

「失うものがなかったんです。日本でサッカーが上手いわけじゃなかった。Jリーグチームのセレクションに行っても全く引っかからない。海外に行くには確かにお金はかかります。でも、断られたところで何かを失うわけじゃない」

この「駄目もと」の姿勢は、海外挑戦に限りません。

「練習場に行ってみて、入れてもらえたらラッキー。そのぐらいの気持ちでした。期待しすぎると、うまくいかなかったときにガッカリしてしまう」

実は、この感覚は社会人経験でも磨かれていました。

新卒で飛び込み営業も担当した菊池氏。同期が「飛び込みは苦手」と言う中、「全然行けるでしょ」という感覚でした。

「断られるのは当たり前。『今いらない』と言われても『資料だけは置かせてください』と必ずお願いして。半年後ぐらいに連絡が来て契約となることが多かったんです」

この経験が、事業でも活きています。

最近の事例は「大人のフットサルスクール」です。

「思いついて1ヶ月後には始めていました。思いついたら、もう明日にでもやりたくなる。せっかちなんです」

計画を綿密に立てるよりも、まず動く。

「とりあえずやってみながら、課題が出たら変えていく。やってみないと課題も生まれない」

例えば、個人参加フットサルから大会形式へのシフト。これもやってみて分かったことでした。

「個人参加では、毎回20人前後の皆さん一人ひとりとコミュニケーションを取れるのが魅力でした。ただ、運営を一人で行っていたので、準備や運営が想像以上に大変で。大会形式にしてみると、5チームの代表の方とのやり取りだけでスムーズに進むようになり、“この形ならもっと多くの人に楽しんでもらえる”と感じました。」

情報過多の時代だからこそ、菊池氏の行動哲学は示唆に富んでいます。

「情報を集めて判断するタイプと、直感的に行動するタイプ。僕は完全に後者です。直感で感じた瞬間に、やりたいと思ったら、なるべく早くやる」

ただし、これは無責任な行動とは違います。

「もし全く知らないスポーツの大会を開くなら、しっかり調べないといけません。でも僕の場合、フットサル・サッカーを何十年も国内外でやってきた。だから自信を持って直感で動けるんです」

つまり、好きなことを軸にすることで、直感的な行動が可能になるのです。

好きなことを仕事にする覚悟と継続力

「好きなことを仕事にするべきか」——。

多くの人が抱える問いに、菊池氏の答えは明確です。

「迷いはなかったですね。どうせなら、経験を一番活かせることをしたい」

会社員時代の仕事も楽しかったと言います。しかし、サッカーではありませんでした。

「そういう経験もあるからこそ、やっぱり自分を一番活かせることをしたいと思ったんです」

具体的にイメージしてみると、その理由が分かります。

「例えば、スポーツとは関係の無い何かしらの製品のルート営業を始めたとします。それはそれで素晴らしい仕事です」

しかし、菊池氏が16カ国を巡った経験とは関係ありません。道場破りで培った行動力を活かす場面も恐らくありません。

「自分のストーリーを語れなくなってしまうんです」

菊池氏には、16カ国でサッカーをした経験があります。異業種の人たちが集まってくるフットサルコミュニティを自然と作っていた経験があります。

実際、コロナ禍で一番厳しかったときには、スポーツと全く関係のない会社の面談も受けました。

しかし、違和感がありました。

「そこに魂を込められるか。なんで僕がこれをやってるのか、説明ができないんです」

結局、好きなことから離れることはできませんでした。

「毎週20人集めてフットサルを開催することは、他の人からしたら『大変ですよね』『面倒くさくないですか』って言われるんですけど、やっぱり好きなんでしょうね」

ただし、好きなことを仕事にするには、壁を乗り越える覚悟が必要です。

菊池氏も初期の赤字期間は苦しかったと認めます。それでも続けられたのは、確信があったからです。

「個人で10年ぐらいフットサルを開催してきた実績がありました。だから、ちゃんと需要がある。認知されればうまくいく可能性が高いと分かっていた。あとは、そこに向かってやるだけでした」

そして今、事業は軌道に乗りつつあります。

菊池氏は年間200回以上の全会場に顔を出してきましたが、そろそろ転機です。

「このままだと事業が大きくなりません。年末か来年には、会場の運営をスタッフに任せていこうと思ってます。僕が全部やっていたら、スタッフも成長できないですから」

事業が軌道に乗ってきた今も、不安はあると菊池氏は正直に語ります。

「自分が会場に顔を出さない不安もありますけど、信頼できるスタッフと共にクオリティを更に上げて次のステージへ進めたらと思ってます」

場づくりで広がる未来――全国、そして海外へ

菊池氏の今後のビジョンには、一貫したテーマがあります。

それは「場づくり」です。

「まずは想いに共感してくれるスタッフを採用したい。選手経験があればベストです。1人の力では限界があるので良いチームにし、想いを薄めないように広げていきたい」

現在は東京中心ですが、構想は広がっています。

「埼玉、千葉と、少しずつエリアを広げていく。そこに現役選手や引退した選手を雇用していきたい」

これは、菊池氏が前職で取り組んできたテーマでもあります。選手のセカンドキャリア支援、スポーツをしながら働くデュアルキャリアの支援。

そして今、自分の事業で実現しようとしています。

「究極は、自分で雇用を作ること。おかげさまで参加者が増えて、1人じゃ回らなくなってきた。ここに元Jリーガーやプロ経験のある選手を、セカンドキャリアとして受け入れたい」

なぜ元選手なのか。

菊池氏の答えには、参加者への思いが込められています。

「元サッカー選手が急に全く違う仕事をするより、サッカー好きが集まる場所で第1歩を踏み出す方がハードルが低い。普通の会社だと『元Jリーガーなんですね』で終わってしまう可能性があります。でもここなら、実際に一緒にプレーしたり、技術を見せたりできる。参加者の中にファンがいるかもしれない。その人の得意なことを存分に生かせるんです」

そして、日本全国に広がった後は、海外展開も視野に入れています。

「海外でもやりたいですね。日本のお客さんを香港に連れていって香港でフットサルをする。逆に香港のお客さんを日本に呼ぶ。当初やりたかった海外にチャレンジしたいけど悩んでいる人の背中を押す事業ともリンクさせたい」

菊池氏の目には、遠い未来が見えています。

「10年前に行った国の仲間に、また連絡してみようかな。その1本の連絡から、新しい何かが始まるかもしれない」

社名の「Larga」は、スペイン語で「長い」という意味です。

南米で「顔が長いね」と言われたことが名前の由来。しかし、別の意味も込められていました。

「長く、健康に活躍できる世の中を作りたい」

ロゴの中には、地球が描かれています。

「地球上のいろんな国で、人々が長く健康に活躍できる世の中を作りたい。」

まずは国内でフットサル事業を確立する。その後、海外へ。

「必ず実現させたい」と菊池氏は力強く語りました。

コントリからのメッセージ

インタビューを終えて改めて感じるのは、菊池氏の一貫した「場づくり」への情熱です。

不登校からサッカーで救われた経験。16カ国を巡り、言葉も通じない中で受け入れてもらった経験。平日昼間にフットサルを開催することで、異業種の仲間が増えていった経験。これらすべてが、「スポーツを通じて人が集まり、つながり、人生が豊かになる場」の価値を菊池氏に教えてきました。

そして今、その経験を事業として還元し、参加者に同じ喜びを届けています。結婚したカップル、30年ぶりにボールを蹴った50代の方、リフレッシュして仕事に戻れる経営者たち——。Largaのフットサルイベントは、確実に人々の人生を豊かにしています。

「とりあえずやってみる」「失うものがない」「正しいことをやっていれば報われる」——。菊池氏の言葉は、一歩を踏み出せずにいる多くのビジネスパーソンへの力強いメッセージです。

情報過多の時代だからこそ、直感を信じて行動すること。好きなことを軸にすること。そして、自分が受け取った恩を、次の世代に送ること。菊池氏の経営哲学は、これからの時代に必要な示唆に満ちています。

「自分のストーリーを語れなくなってしまう」——菊池氏のこの言葉が印象的でした。

16カ国を巡った経験。道場破りで培った行動力。それらを活かせる仕事を選ぶ。自分だけのストーリーを、事業という形で社会に還元していく。

菊池氏の挑戦は、まだ始まったばかりです。

全国へ、そして世界へ。Largaが作る「場」は、これからさらに広がっていくでしょう。

プロフィール

Larga合同会社

代表

菊池 康平 – Kohei Kikuchi –

1982年生まれ。中学時代の不登校をサッカーで乗り越え、大学時代から16ヶ国のチームへ「道場破り」スタイルで挑戦。2008年、会社を1年休職してボリビアのサンタクルス州1部リーグのチームとプロ契約を達成。2019年12月にLarga合同会社を設立。コロナ禍で方向転換し、現在は年間200回以上のフットサルイベントを開催。「誰でも気持ちよく参加できる」をコンセプトに、スポーツを通じたコミュニティづくりと元選手の雇用創出を推進。「とりあえずやってみる」を信条とする行動派経営者。

ギャラリー

会社概要

| 設立 | 2019年12月 |

| 所在地 | 東京都新宿区西新宿3丁目3番13号西新宿水間ビル6階 |

| 事業内容 | 各種アスリート支援 イベント企画運営 講演会企画・講師派遣 広報・PR活動 コンサルティング 海外留学支援 スポーツチーム・教室の企画運営 スポーツインストラクター紹介等 |

| HP | https://largafb.com |

あわせて読みたい

経営者の挑戦と成長に関する記事

組織づくりと人材活用

御社の想いも、

このように語りませんか?

経営に対する熱い想いがある

この事業で成し遂げたいことがある

自分の経営哲学を言葉にしたい

そんな経営者の方を、コントリは探しています。

インタビュー・記事制作・公開、すべて無料。

条件は「熱い想い」があることだけです。

経営者インタビューに応募する

御社の「想い」を聞かせてください。

- インタビュー・記事制作・公開すべて無料

- 3営業日以内に審査結果をご連絡

- 売上規模・業種・知名度は不問

※無理な営業は一切いたしません

発信を自社で続けられる

仕組みを作りたい方へ

発信を「外注」から「内製化」へ